“PD님 참고하실 게 있는데요. 여기, 우리 반 13명 정도 계신데 2명만 얼굴 노출 허락하셨거든요?""예? 아니 그럼 수업을 어떻게 찍습니까?""기술적으로 뒤에서 찍거나 모자이크 처리하면 되잖아요.""........"

"다 괜찮은데... 창피해서 안돼.""아니 뭐가 창피하세요. 이제 한글 다 읽고 당당하게 졸업하시는데 뭐가 창피해요? 대체 누구한테 창피하다시는 거예요? 자식들? 자랑스러워 할 거예요 우리 어머니 대단하시다고.""애들은 괜찮아. 남편도 괜찮고 친구들도 괜찮아.""그럼 누구요?""사돈네... 아들 사돈은 또 괜찮아. 우리 딸 시집간 사돈네... 보면 우리 딸 뭐가 되겠어?"

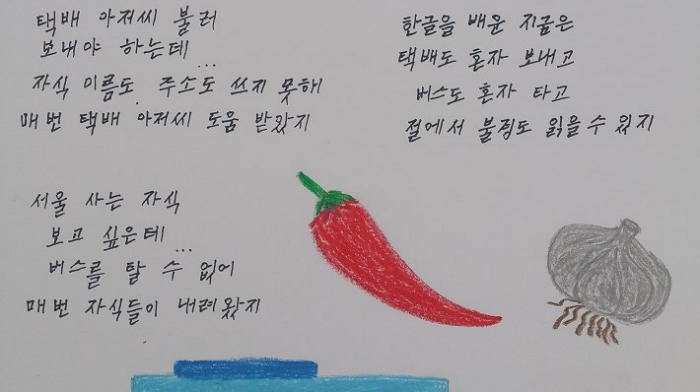

"시집가서 힘들다고 친정에 편지한다고 글 안 가르쳐 주더라고... 친정에 편지한다고...""딸 시집가던 날, 신랑 부모 자리에 떡 서 있었던 거야. 딸년이 웨딩드레스 입고 뛰어나와서 엄마 자리 여기 아니라고 속삭이는데..."

“총각~""저 총각 아닌데요?""그럼 아저씨. 이리 와 봐요. 우리 반에서 진짜 얼굴 나오면 안되는 사람 세 명만 빼 줘, 그럼 찍어도 돼."

“김... 영... 란... 선생님. 어서 찍어. 저 이름이랑, 나이 서른 둘인데 아직 시집 못 갔음. 참하고 예뻐요. 이 방송을 보는 총각들 연락해요. 이름 기임... 여어엉... 라아안”

“할머니도 촬영 싫어하셨잖아요. 그런데 왜 맘 바꾸셨어요?”

“PD 아저씨는 내가 왜 평생 까막눈이었을 것 같아?”“글쎄요... 학교를 못 가셨고... 애들 키우고 어쩌고 하느라 바쁘셨고...”

“아냐, 제일 큰 이유는 내가 창피해 했기 때문에 못 배운 거야. 글을 모른다는 게, 어른 되어서 나이 들어서 어디 가서 글 모른다고 하기가 창피하니까, 자꾸 숨기고, 창피하니까 배울 생각도 안 하고...”“........”“창피해 하지만 않았어도 벌써 글 익혔을 걸. 세 살 박이 애들도 읽는 글을 왜 못 익혀. 아까 당신 왔을 때 정말 창피하더라고. 아이고 내 꼬라지가 뭐 잘난 게 있다고 전국 동네방네에 나 까막눈이요 광고할 건가. 아이고 창피해 아이고 창피해. 근데 내가 이러다가 아무것도 못했지 싶은 생각이 드는 거야.창피해서 창피해서... 오늘 당신 앞에서 또 창피해 창피해 하다 보니까 갑자기 신경질이 나는 거야. 이러다가 또 아무것도 못한다 싶더라고. 늙은 몸이 뭘 하겠냐마는..."

“그때의 설렘을 드리자는 거죠. 할머니들의 서른 살이 얼마나 캄캄하셨겠어요. 하지만 그때는 젊으셨잖아요 그때의 설렘을 기억하시라는 뜻이죠. 이제 가사도 읽으시니까. 한 번 이렇게 읽어 보세요. 나이 서른에 우린 무엇을 하고 '있었을까’ 어떤 곳에 어떤 얼굴로 서 ‘있었을까’”

산하

편집 : 꾸물

![[총력분석]공관병 갑질 대장 박찬주는 누구인가 2 : 현 군대의 사조직과 갑질 해결의 정석](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/972/009/196/200x126.crop.jpg)

추천

[총력분석]공관병 갑질 대장 박찬주는 누구인가 2 : 현 군대의 사조직과 갑질 해결의 정석 펜더![[생활]아파트를 버리고 전원주택을 짓다 : 22. 골조를 마무리하다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/956/072/196/200x126.crop.jpg) [생활]아파트를 버리고 전원주택을 짓다 : 22. 골조를 마무리하다

양평김한량

[생활]아파트를 버리고 전원주택을 짓다 : 22. 골조를 마무리하다

양평김한량

![[국제]여행 가이드가 알려주는 패키지 여행의 수익구조 1](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/740/008/196/200x126.crop.jpg)

추천

[국제]여행 가이드가 알려주는 패키지 여행의 수익구조 1 벼랑끝..![[과학]유전자 분석 서비스 4 : 무엇이 가능하고 무엇이 불가능한가](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/723/979/194/200x126.crop.jpg) [과학]유전자 분석 서비스 4 : 무엇이 가능하고 무엇이 불가능한가

CZT

[과학]유전자 분석 서비스 4 : 무엇이 가능하고 무엇이 불가능한가

CZT

![[총력분석]공관병 갑질 대장 박찬주는 누구인가 1 : 육사 37기 박지만 동기생](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/196/953/195/200x126.crop.jpg)

추천

[총력분석]공관병 갑질 대장 박찬주는 누구인가 1 : 육사 37기 박지만 동기생 펜더![[산하의 오역]엄지원의 얼굴 - 또 하나의 광주 영화 '스카우트'](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/506/869/195/200x126.crop.jpg) [산하의 오역]엄지원의 얼굴 - 또 하나의 광주 영화 '스카우트'

산하

[산하의 오역]엄지원의 얼굴 - 또 하나의 광주 영화 '스카우트'

산하

![[잡식]언젠간 쓸모 있을지 모를 짧은 지식 31 : 황소도강탕은 무슨 뜻?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/359/515/195/200x126.crop.jpg) [잡식]언젠간 쓸모 있을지 모를 짧은 지식 31 : 황소도강탕은 무슨 뜻?

알려지지 않은 주시자

[잡식]언젠간 쓸모 있을지 모를 짧은 지식 31 : 황소도강탕은 무슨 뜻?

알려지지 않은 주시자

![[워홀생각]8.2 부동산 대책의 의미: 내 집 마련, 좀 더 수월해 질 수 있다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/942/646/195/200x126.crop.jpg)

추천

[워홀생각]8.2 부동산 대책의 의미: 내 집 마련, 좀 더 수월해 질 수 있다 워크홀릭![[탐험]저는 은행에서 근무하고 있습니다4: 외국환거래법을 아시나요? (上)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/273/650/195/200x126.crop.jpg) [탐험]저는 은행에서 근무하고 있습니다4: 외국환거래법을 아시나요? (上)

기타루맨

[탐험]저는 은행에서 근무하고 있습니다4: 외국환거래법을 아시나요? (上)

기타루맨

![[사회]재갈을 물리는 방식](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/146/626/195/200x126.crop.jpg) [사회]재갈을 물리는 방식

SickAlien

[사회]재갈을 물리는 방식

SickAlien

![[교육]영어를 그려주마 2 : 영어는 그림언어다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/939/127/195/200x126.crop.jpg) [교육]영어를 그려주마 2 : 영어는 그림언어다

어느모로보나

[교육]영어를 그려주마 2 : 영어는 그림언어다

어느모로보나

![[산하의 오역]박찬주와는 완전히 달랐던 한 장군 그리고 그의 부인: 장군의 명예란 무엇인가](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/914/515/195/200x126.crop.jpg)

추천

[산하의 오역]박찬주와는 완전히 달랐던 한 장군 그리고 그의 부인: 장군의 명예란 무엇인가 산하![[딴지만평]박찬주 대장과 부인이 있는 풍경](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/534/578/195/200x126.crop.jpg) [딴지만평]박찬주 대장과 부인이 있는 풍경

zziziree

[딴지만평]박찬주 대장과 부인이 있는 풍경

zziziree

![[의학]양수 검사와 기형에 대해서 : 전문의가 쓰는, 양수 검사는 왜 하는 걸까](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/702/635/193/200x126.crop.jpg)

추천

[의학]양수 검사와 기형에 대해서 : 전문의가 쓰는, 양수 검사는 왜 하는 걸까 raksumi![[특집]비행기가 뒤집은 역사 : 9. 무인 항공기의 시대](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/979/136/195/200x126.crop.jpg)

추천

[특집]비행기가 뒤집은 역사 : 9. 무인 항공기의 시대 펜더![[경제]다음의 경제위기는 언제 찾아올까 上](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/932/969/194/200x126.crop.jpg)

추천

[경제]다음의 경제위기는 언제 찾아올까 上 씻퐈![[두둥]8.2부동산 대책 10문 10답으로 정리해보자](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/021/088/195/200x126.crop.jpg)

추천

[두둥]8.2부동산 대책 10문 10답으로 정리해보자 씻퐈![[펜더의문화사]선비의 영원한 친구, 붓](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/742/137/193/200x126.crop.jpg) [펜더의문화사]선비의 영원한 친구, 붓

펜더

[펜더의문화사]선비의 영원한 친구, 붓

펜더

![[산하칼럼]야학 할머니의 노래 : 나이 서른에 우린](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/353/524/194/200x126.crop.jpg) » [산하칼럼]야학 할머니의 노래 : 나이 서른에 우린

산하

» [산하칼럼]야학 할머니의 노래 : 나이 서른에 우린

산하

![[교육]영어를 그려주마 1 : 영어 어순은 어떻게 생겨났을까](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/708/917/194/200x126.crop.jpg)

추천

[교육]영어를 그려주마 1 : 영어 어순은 어떻게 생겨났을까 어느모로보나검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.