임진왜란은 우리 역사상 최대의 전란이었다. 7년 내내 전쟁이 벌어진 건 아니라 해도 싸움터가 조선이었고, 난리를 자신의 터전에서 감당해야 했던 건 오롯이 조선 백성들이었다. 사람이 사람을 잡아먹는 참상이 곳곳에서 빚어졌고 집집마다 전사자 또는 전쟁 피해자가 없는 집이 없었다.

그 전란이 1598년 무술년 끝났다. 1598년 양력 12월 16일 겨울 바다에서 벌어진 마지막 전투, 노량해전이 마무리되고 일본군이 조선땅에서 완전히 철군하고 온 새해가 1599년 기해년이다.

기해년이 열린 뒤 남도에서는 거대한 통곡 소리가 일었다. 바로 노량해전에서 전사한 이순신의 장례 때문이었다. 노량 해전에서 이순신이 전사했을 때부터 이미 남해안은 울음바다였다. 명나라 수군 지휘관 진린은 이순신 전사 소식을 듣고 몇 번이고 넘어지면서 달려왔고 조선군이고 명나라군이고 죄다 뱃전을 붙들고 울었다. 한음 이덕형의 기록을 보면 그 울음소리가 얼마나 컸을지를 짐작할 수 있다.

“승전하던 날 식량을 운반하던 인부들도 이순신의 전사 소식을 듣고는 울음을 터뜨리고 아무것도 모르는 노인과 어린아이까지 달려 나와 통곡하다가 서로를 위로하니 사람들에게 인심을 얻은 일이 어찌 우연한 일이겠습니까.”

그야말로 남녀노소가 전부 몰려나와 땅을 치고 울었다는 것이다.

진린은 이순신의 유해를 수습하여 장례를 모시고 중국식으로 사당까지 지어 주었다. 그로부터 수십 일이 지나 기해년이 왔을 때 이순신의 유해는 충청도 아산으로 옮겨지게 된다.

남해안에서 아산에 이르는 수백 리 길은 이순신과의 마지막 이별을 고하는 백성들의 통곡으로 또 한 번 가득 찬다. 가는 길목마다 선비들이 제문을 지어와 제사를 올렸고 장례 행렬을 가로막고 통곡하여 고을 경계마다 릴레이처럼 통곡이 이어졌다고 기록돼 있다. 그때 백성들의 외침을 들어보면 사뭇 가슴이 저민다.

“공이 실로 우리를 살렸는데, 이제 공이 우리를 버리고 어디로 가십니까?”

백성들은 본능적으로 알았다. 누가 자신들을 살렸는가를. 이순신의 전사라는 긴급보고를 듣고 “오늘은 밤이 깊었다. 내일 승정원이 알아서 하라”고 하품했던 임금 선조가 아니라, 말 많고 욕심은 더 많은 고관대작들이 아니라 백의종군을 두 번씩이나 하고 매 맞아 죽을 뻔하면서도 그 지친 몸 이끌고 온갖 용기와 지혜를 짜내 이겼던 사람이 누구인가를.

그리고 분노했을 것이다. 이순신 뿐 아니라 이순신처럼 자신의 모든 것을 바쳐 싸웠던 사람들이 어떤 대우를 받는가를 보고서 말이다.

오늘날 트래킹 코스로 이름 높은 문경새재에는 세 개의 관문이 있다. 그 가운데 두 번째 관문을 지은 이는 충주 출신의 신충원이라는 의병장이다. 임진왜란 다음 해, 한양에서 철수한 일본군이 또다시 올라올지 모른다며 다들 전전긍긍할 때 그는 사람들을 모아 성을 쌓자고 부르짖었고 나라의 도움도 없이 자신이 조직한 사람들의 힘으로 1594년, 조곡관이라 불리는 제2관문을 쌓는다.

이런 신충원에게 사람이 몰리는 것은 당연했다. 문경새재 산골짝은 신충원을 우러러 모여든 사람들로 복작거렸다. 문제는 전쟁이 끝난 뒤였다.

신충원은 의금부에 잡혀간다. “조령에서 공명고신(空名告身)을 남발했다.”는 것이었다. 이는 공이 있는 자에게 명예직을 내리고 면천을 시켜 준다는, 비상시를 맞은 국가적 정책이었다. 나라를 위해 공을 세우면 이렇게 해 주겠다는 예비 훈장쯤 되는 셈이다. 돈 받고 팔기도 했고 면천의 근거로 사용되기도 했다. 그런데 성을 쌓고 의병을 조직하느라 이 합법적인 절차를 밟은 것이 신충원의 목을 조르는 올가미가 됐다.

조선 시대 고문의 목적은 오로지 하나였다. “예 그렇습니다.” 한 마디를 얻으면 증거고 무엇이고 필요가 없었다. 신충원은 엄청난 고문을 당하고서 실토(?)한다 “노비를 면천시켜 주고 한 사람당 단지 무병베 반 필씩 받았습니다.” 이후 신충원에 대한 기록은 없지만 필시 살아서 나오지는 못했을 것이다. 신충원을 원망하는 사람들이 너무 많았다. 유성룡의 증언을 들어 보자.

“신충원이 모집한 사람들 중에 공노비와 사노비들이 많았으므로 관리들과 자기 노비를 잃은 주인들이 비방하는 말을 만드니, 여러 사람의 입에 시끄럽게 오르내렸던 것이다.”

온 나라를 도탄에 빠뜨린 전쟁에 일체 대응하지 못했고 재주라면 달아나는 재주밖에 없었던, 그러면서 싸우겠다는 사람 발목은 기가 막히게 잡았고 뭣하면 김덕령같은 의병장 때려죽였던 것처럼 사람을 아예 잡아버리기에도 능숙했던 당시의 ‘주류’들의 속셈을 짐작케 한다.

그들에게 나라는 어찌 되든 관계 없었다. 나라가 망하든 말든, 민생이 도탄에 빠지든 말든 그들의 관심사는 오로지 그들의 ‘이익’이었다. ‘재산’이었다. ‘특권’이었다. 의병을 하든 말든 나는 관심 없는데 네가 내 노비를 빼앗아갔으니 너는 죽어 줘야겠다는 심사였다.

동북아시아를 뒤흔든 대전란 뒤 명나라는 시들시들 죽어갔고 일본도 정권이 바뀌었지만 조선만큼은 오히려 그 체제가 비정상적으로 보수화되고 공고해졌다. 목숨을 걸고 싸웠던 의병장들은 임금을 따라다닌 내시들보다 못한 처우를 받았고, 역적으로 몰려 죽지 않으면 다행이었다. 개혁과 재건을 실시하여 나라를 나라답게 만들기는커녕, 자신들의 이익에 부합하는 충효를 내세우며 이념 공세에 나섰고 마땅히 감당해야 할 불이익을 모기 각다귀 보듯 했다.

전쟁 기간 중 자신들의 권력 구조가 약화될 가능성을 똑똑히 보았던 왕과 양반 귀족들은 나라의 재건에 앞서서 자신들의 특권을 사수하고 다시 회복하기 위해 더 준동했다. 그 와중에 빌어먹을 나라를 위해 뭔가를 해 보겠다는 사람들이 목을 졸렸고, 패가망신을 하거나 곽재우처럼 평생 신선처럼 고요히 살아야 했다.

그래도 임진왜란 이후 평화를 맞은 첫해인 기해년에는 희망이 살아 있었던 것 같다. 고관대작들이 헐레벌떡 달아나고 왕도 압록강 넘어가는 걸 서슴지 않겠다고 공언하는 동안 싸운 사람들이 누구였는지를 기억하고, 그들이 끝끝내 승리하고 영광을 보고 이 나라를 이끌어가리라는 기대가 살아 있었던 것 같다. 그 기대가 배반당하기 전 어느 선비가 남긴 한시가 21세기 무술년의 마지막 날, 12월 31일 발굴됐다고 한다. 작자는 미상, 사진은 본문과 관계 없다.

이 기해년은 420년 전의 기해년과 달라야 할 터인데.

助國豪出自恨黨 조국호출자한당

나라를 도울 호걸은 한많은 이들 사이에서 나온다네

緩闢緩全凱幅茫 완벽완전개폭망

더디 열리고 느리게 완전해질망정 승전가는 그 한이 없으리

貴新年語瑞汚斜 귀신년어서오사

귀한 새해 말들은 상서롭고 더러운 것들 비껴가니

矛兜槊雜我歌朗 저모두잡아가랑

창과 투구 뒤섞이고 아군 노래 드높으리

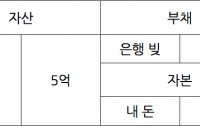

경제 브리핑 3: 부채의 의미

씻퐈

경제 브리핑 3: 부채의 의미

씻퐈

![[기획]인문학적으로 풀어본 매춘문화사17: 한국 전쟁이 바꾼 성매매의 역사](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/632/368/540/200x126.crop.jpg)

추천

[기획]인문학적으로 풀어본 매춘문화사17: 한국 전쟁이 바꾼 성매매의 역사 어깨걸이극락조![[교육]영웅은 가라 : 교육부의 역할은 무엇인가](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/997/982/543/200x126.crop.jpg) [교육]영웅은 가라 : 교육부의 역할은 무엇인가

SickAlien

[교육]영웅은 가라 : 교육부의 역할은 무엇인가

SickAlien

![[공구의 4컷]신재민의 원맨쇼](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/394/054/544/200x126.crop.jpg) [공구의 4컷]신재민의 원맨쇼

공구

[공구의 4컷]신재민의 원맨쇼

공구

![[문학]기해년 맞이 한시 : 조국호출자한당(助國豪出自恨黨)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/896/926/543/200x126.crop.jpg) » [문학]기해년 맞이 한시 : 조국호출자한당(助國豪出自恨黨)

산하

» [문학]기해년 맞이 한시 : 조국호출자한당(助國豪出自恨黨)

산하

![[2018결산]너의 회사는?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/545/657/543/200x126.crop.jpg)

추천

[2018결산]너의 회사는? BLV![[2018결산]탈모인의 1년 : 잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/370/704/543/200x126.crop.jpg)

추천

[2018결산]탈모인의 1년 : 잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다 근육병아리![[2018결산]2018년 일본 AV업계 사건사고](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/051/343/543/200x126.crop.jpg)

추천

[2018결산]2018년 일본 AV업계 사건사고 미노루![[2018결산]제주도의 2018년 : 콘크리트, 쓰레기, 폐수의 삼다도](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/749/691/543/200x126.crop.jpg)

추천

[2018결산]제주도의 2018년 : 콘크리트, 쓰레기, 폐수의 삼다도 무이선사![[2018결산]2018 똥꼬깊수키 페스티벌](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/692/690/543/200x126.crop.jpg)

추천

[2018결산]2018 똥꼬깊수키 페스티벌 공구![[2018결산]2018년 한 장 요약](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/891/290/543/200x126.crop.jpg)

추천

[2018결산]2018년 한 장 요약 zziziree![[2018결산]법조계를 빛낸 10명의 위인들](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/441/178/543/200x126.crop.jpg)

추천

[2018결산]법조계를 빛낸 10명의 위인들 헤르매스 아이

추천

국방 브리핑 4 : 미국의 자국민 대피 작전 펜더![[문화]한일 문화컬쳐 16 : 아부나이 온천여관 下 - 매끈매끈한 피부](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/414/290/543/200x126.crop.jpg)

추천

[문화]한일 문화컬쳐 16 : 아부나이 온천여관 下 - 매끈매끈한 피부 누레 히요코![[2018결산]월세살이의 2018년](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/100/620/541/200x126.crop.jpg)

추천

[2018결산]월세살이의 2018년 cocoa![[문화]한일 문화컬쳐 15 : 아부나이 온천여관 上 - 곰 같이 생긴 남자의 유혹](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/206/139/543/200x126.crop.jpg)

추천

[문화]한일 문화컬쳐 15 : 아부나이 온천여관 上 - 곰 같이 생긴 남자의 유혹 누레 히요코![[2018결산]고점으로 기록될 2018년 경제 : 장밋빛 현재와 잿빛 미래](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/826/455/542/200x126.crop.jpg) [2018결산]고점으로 기록될 2018년 경제 : 장밋빛 현재와 잿빛 미래

씻퐈

[2018결산]고점으로 기록될 2018년 경제 : 장밋빛 현재와 잿빛 미래

씻퐈

튜더 왕조 흥망사 7 : 두 자매 - 메리 불린

필독

튜더 왕조 흥망사 7 : 두 자매 - 메리 불린

필독

![[2018결산]대한민국 직장인들의 ‘진짜’ 평균월급은 얼마인가](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/593/227/542/200x126.crop.jpg)

추천

[2018결산]대한민국 직장인들의 ‘진짜’ 평균월급은 얼마인가 워크홀릭![[산하칼럼]우리들의 A.D(After Death) - 우리 역사의 예수 같은 사람들](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/672/938/542/200x126.crop.jpg) [산하칼럼]우리들의 A.D(After Death) - 우리 역사의 예수 같은 사람들

산하

[산하칼럼]우리들의 A.D(After Death) - 우리 역사의 예수 같은 사람들

산하

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.