그날 이후의 삶

그날 배에 오르지 않았더라면, 우리 곁에 23살 청년이 되어있을 아이들. 벌써 사회인이 되어 돈을 벌고 있고, 도서관에서 취업 준비에 여념이 없고, 군대를 다녀와 새로운 꿈에 부풀어 있을 사람들. 그들을 영원히 18살 아이로 가슴에 묻고 살아가는 가족들이 있다. 영화는 2014년 4월 이후, 그들이 보내온 시간을 이야기한다.

엄마는 제멋대로 켜지는 고장 난 현관등에서 떠난 아들의 인기척을 느낀다. 어린 동생은 오빠를 삼킨 바다가 무서워 욕조에 담긴 물에도 소스라치게 놀란다. 아버지는 아들과 다녔던 낚시터에 홀로 앉아 상념에 잠긴다.

그날 어른들이 제 할 일을 다 했다면, 평범한 이웃으로 살았을 사람들이다. 허겁지겁 출근하고, 지친 몸으로 퇴근하고, 말년 휴가 나온 아들과 기분 좋게 소주 한 잔을 나누고, 면접을 보러 나서는 딸을 불러 세워 옷매무새를 다시 만져주고, 요즘 같은 봄소식에 다 같이 나들이를 나서는 보통의 삶을 살았을 사람들. 5년 전 그날, 그 모든 것이 무너져 내린 사람들의 일상은 송두리째 변해있었다.

변한 것은 한 집안 사정만은 아니다. 죽마고우를 잃은 아이는 친구를 18살로 남겨둔 채 혼자 덜컥 23살 청년이 되어버렸다. 같이 자랐던 동네에서 떠나간 친구의 흔적을 느낄 때마다 마음을 저민다. 배에서 살아남은 아이는 죄책감에 시달린다. 자기를 밀어 올리고 바다 속으로 가라앉은 친구의 손길을 가슴에 박고 산다. 이웃의 삶도 변했다. 밤마다 오열하는 옆집 아주머니를 따라 울던 소녀는 몇 해가 지나자 전염된 슬픔에 망가진 자신의 일상을 속상해 한다.

바다로 떠나간 아이가 빠져나간 공간은 그 무엇으로도 매워지지 못한 채 패이고, 깎이고, 쓸리고 있었다. 세월은 많은 것을 해결한다지만, 5년이라는 시간이 그들에게 해줄 것은 아무것도 없었다. 한때는 부둥켜안고 슬픔을 나눴던 사람들은 각자의 일상으로 빠르게 돌아갔다. 슬픔은 홀로 덩그러니 남았다.

영화는 그렇게 그들이 보내 온 시간들을 덤덤하게 서술한다. 다큐멘터리 인 듯, 배우의 연기는 화면에서 잘 느껴지지 않는다. 아이를 잃은 엄마는 정말 그렇게 살았을 것 같고, 곁에 있어주지 못한 아빠는 정말 그렇게 울 것 같아서다. 세월호에서 잠시 멀어졌던 관객들은 영화를 통해 남은 가족들의 일상에 초대된다. 그것은 지옥과 같다.

순남 씨가 산 세상

삶에는 더러 황망한 일이 있다. 그것을 준비하고 사는 사람은 없을 것이다. 불현듯 맞이하고 그저 감내하며 살아내는 것 말고는 도무지 방법이 없다. 누구나 삶을 들추어 보면, 그러한 크고 작은 돌덩이 한두 개쯤은 얹고 살고 있을 테다.

주변의 위로는 그럴 때 힘이 된다. 따뜻한 말 한마디로 어깨를 토닥이는 손으로, 고독함을 덜어낼 수 있고 다시 잘 살아볼 용기를 얻을 수도 있다. 위로는 타인의 슬픔을 공감하면서 시작한다. 그가 처한 상황과 감정을 잘 이해할수록 좋은 위로가 될 것이다.

하지만 어떤 위로는 도리어 사람을 더 아프게 할 때도 있다. 걱정스레 건네는 말이 더 큰 상처가 되기도 하고 힘내라고 하는 행동이 사람을 주저앉히기도 한다. 공감은 완벽하지 않은 능력이다. ‘그럴 것 같다’와 ‘진짜 그런 것’은 다르기 때문이다. 누군가를 완벽하게 공감해 내기란 참 어려운 일이다.

가장 비극적인 순간은, 위로가 함부로 하는 조언으로 변할 때다. ‘언제까지 그러고 있을-’과 ‘현실적으로 생각해서-’로 시작하는 말들이 가끔 그렇다. 사람마다, 겪는 슬픔의 모습도 그것을 회복하는 속도도 다르다. 어떤 슬픔은 그 사람의 모든 것을 무너뜨린다. 이미 세계가 무너진 사람에게 받아들일 현실은 없다.

영화는 아들을 떠나보낸 순남(전도연 분)을 향한 '어떤 위로'를 포착한다. 낡은 차를 끌고 마트에서 파트타임으로 일하며 어린 딸과 살아가는 그녀가 감내해야 할 것은 생활고만이 아니다. 세월호 배상금 관련 뉴스에 마트 동료 점원은 말을 함부로 뱉는다. 집안 어른은 배상금을 거부하고 있는 순남 부부에게, 자식잃은 슬픔을 돈으로 보상받길 종용한다. 사실적이어서, 본 것 같아서, 더 섬뜩하다.

돌아보면 공론의 장을 스쳐간 세월호 관련된 수많은 이슈들은 다 그렇게 섬뜩했다. 납득하기 힘든 구조과정, 조사의 공정성, 인양의 문제, 지지부진한 원인 규명, 희생자와 유가족을 비하하고 모욕하는 참담한 언어들. 어떤 정치인은 ‘언제까지 세월호를 붙잡고 있을 것이냐’라며 현실을 생각하자 했다. 어떤 사람들은 단식농성 중인 유가족 앞에서 음식을 펼쳐먹었다. 304명의 순남 씨들이 살아내야 했던 시간들은 잔인했다. 그리고 그 폭력적인 시대에 우리도 살았다.

1948년 제주가 그랬고, 1980년 광주가 그랬다. 거기에도 2014년 팽목항의 순남 씨를 닮은 사람들이 있었다.

순남 씨와 함께

시대의 비겁함은 그 시대를 살아가는 모두에게 상처를 준다. 생때같은 아이들이 물속으로 사라지는 화면을 그저 지켜 볼 수밖에 없었던 사람들, 왜 그랬는지 조차 알지 못하는 사람들, ‘세월호’라는 단어에 피로감을 덧대려는 불의한 힘을 아직 느끼는 사람들. 그래서 나에게 순남 씨같은 운명이 엄습한다면, 무너져 내리는 것 밖에 할 게 없다는 공포를 느끼는 사람들. 이 영화는 그런 사람들을 위한 이야기이기도 하다.

인양된 세월호를 똑바로 바라보고, 묻고, 알아내야 할 것들이 아직 너무 많다. 순남 씨와 함께하는 것은 우리 시대의 사명이다. 그리고 그것이 모두의 상처를 아물게 하는 유일한 방법이다.

누가 세월호를 잊겠는가. 제 아무리 덮고, 미루고, 가리려 한들 그것이 쓸려가겠는가. 우리가 세월호의 사람들과 그들의 순남 씨들을 기억하는 한, 진실은 침몰하지 않을 것이다. 그리고 언젠간 드러날 것이다. 우리가 사는 시대는 더 이상 비겁하지 않다.

<고래를 탄 세월호 아이들>

석정현 작가 일러스트

![[산하칼럼]누군가에겐, 권한을 줘야한다 - 진주 아파트 방화살인](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/132/692/556/200x126.crop.jpg) [산하칼럼]누군가에겐, 권한을 줘야한다 - 진주 아파트 방화살인

산하

[산하칼럼]누군가에겐, 권한을 줘야한다 - 진주 아파트 방화살인

산하

현직 정형외과 의사가 쓰는 수술실 CCTV 설치 문제 2 : 결국 돈이 문제다

tongnam

현직 정형외과 의사가 쓰는 수술실 CCTV 설치 문제 2 : 결국 돈이 문제다

tongnam

추천

강남 클럽 잠입 취재기 2 : 새벽 1시의 클럽 그리고 콜카 주원규 차명진 의원님아, 나 좀 봅시다: 우리도 계속 말할 겁니다

산만언니

차명진 의원님아, 나 좀 봅시다: 우리도 계속 말할 겁니다

산만언니

심심해서 쓰는 전파망원경 - 블랙홀 '사진'은 진짜가 아니다?

후뭇

심심해서 쓰는 전파망원경 - 블랙홀 '사진'은 진짜가 아니다?

후뭇

레이 달리오, 자본주의의 정점에서 말하다 : 바보야, 문제는 자본주의가 너무 잘 작동해서야!

씻퐈

레이 달리오, 자본주의의 정점에서 말하다 : 바보야, 문제는 자본주의가 너무 잘 작동해서야!

씻퐈

![[딴지만평]멈춰버린 시간, 멈춰버린 진실](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/017/375/556/200x126.crop.jpg) [딴지만평]멈춰버린 시간, 멈춰버린 진실

zziziree

[딴지만평]멈춰버린 시간, 멈춰버린 진실

zziziree

추천

지금까지 이런 기산 없었다. 이것은 표절인가 카피인가: 뉴욕의 최저임금 인상 그 후 편 BRYAN

추천

» 영화 <생일> : 23살이 되었을 아이들 그리고 남겨진 사람들 근육병아리

추천

만화로 배우는 공룡의 생태 12 : 깃털의 기능 갈로아![[딴지만평]오늘자 합리적 소비](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/637/969/555/200x126.crop.jpg) [딴지만평]오늘자 합리적 소비

zziziree

[딴지만평]오늘자 합리적 소비

zziziree

추천

세월호가 지겹다는 당신에게, 다시, 삼풍 생존자가 말합니다 산만언니 거의 완전한 슈퍼히어로 통사 3 : 빅뱅과 골든 에이지 - 배트맨 그리고 다크 히어로

카인

거의 완전한 슈퍼히어로 통사 3 : 빅뱅과 골든 에이지 - 배트맨 그리고 다크 히어로

카인

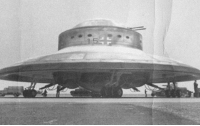

국방 브리핑 14 : 가장 황당한 비밀무기?

펜더

국방 브리핑 14 : 가장 황당한 비밀무기?

펜더

![[국제]영국의 과거, 현재 그리고 미래 9: 그래도 망하진 않는 나라, 영국](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/544/718/555/200x126.crop.jpg) [국제]영국의 과거, 현재 그리고 미래 9: 그래도 망하진 않는 나라, 영국

BRYAN

[국제]영국의 과거, 현재 그리고 미래 9: 그래도 망하진 않는 나라, 영국

BRYAN

![[산하칼럼]백골단, 아찔했던 그 순간](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/880/866/555/200x126.crop.jpg) [산하칼럼]백골단, 아찔했던 그 순간

산하

[산하칼럼]백골단, 아찔했던 그 순간

산하

![[딴지만평]여의도 블랙홀](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/585/766/555/200x126.crop.jpg) [딴지만평]여의도 블랙홀

zziziree

[딴지만평]여의도 블랙홀

zziziree

서른 살 새내기입니다만 3 : 편의점 점장에서 대학생으로

빵꾼

서른 살 새내기입니다만 3 : 편의점 점장에서 대학생으로

빵꾼

추천

서울 진공 작전, 성공할 수 있었을까 5 : 작전명 독수리 펜더 임시정부 100주년 기념 : 잊지 말아야 할 사법부의 악인들

헤르매스 아이

임시정부 100주년 기념 : 잊지 말아야 할 사법부의 악인들

헤르매스 아이

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.