얼음트레이와 물, 그리고 주전자

이번 편은 타설(打設)이다. 타설을 얘길 하려면 아주 기본적인 건축 설명을 안 할 수 없다. 우리가 거리에서 보는 건물 대부분은 철근콘크리트 건물이다. 대표적인 게 아파트와 빌라 건물이다.

철근콘크리트 건물을 만들기 위해서는 우선 거푸집이라는 걸 제작해야 한다. 사전에서는 거푸집을 “콘크리트 구조물을 소정의 형태 및 치수로 만들기 위하여 설치하는 구조물”이라고 정의하는데, 이렇게 말해봐야 복잡하니 우리는 쉽게 가보자. 얼음 만드는 과정을 떠올리면 된다.

얼음 만들기 위해 필요한 건? 간단하다. 얼음트레이와 물. 얼음트레이에 물 부을 주전자도 필요하다 치자. 거푸집이 말하자면 얼음트레이다. 이 거푸집(=얼음트레이)에 콘크리트(=물)를 붓는다. 이때 주전자 역할을 해주는 게 펌프카다. 거푸집에 부은 콘크리트는 일정한 시간이 지나면 딱딱하게 굳는다. 그러고 나면 얼음트레이에서 얼음을 꺼내듯, 거푸집을 뜯어낸다. 짜잔! 그게 바로 얼음, 아니 철근콘크리트 건물이다.

이 과정, 그러니까 거푸집에 콘크리트 붓는 과정을 타설이라 한다. 현장에서는 그냥 공구리 친다고 표현한다. 설마하니, 맞다. 콘크리트를 노가다판에서는 공구리라 한다.

공구리 치는 날은 아침부터 정신이 없다. 공구리를 치려면, 우선 펌프카가 거푸집 근처에 자리를 잡아야 한다. 근데 그것부터가 간단치 않다. 펌프카 자체도 워낙 크거니와(우리가 아는 가장 큰 차, 덤프트럭보다 크다) 양옆으로 길게 지지대를 고정해야 해서 자리를 많이 차지한다.

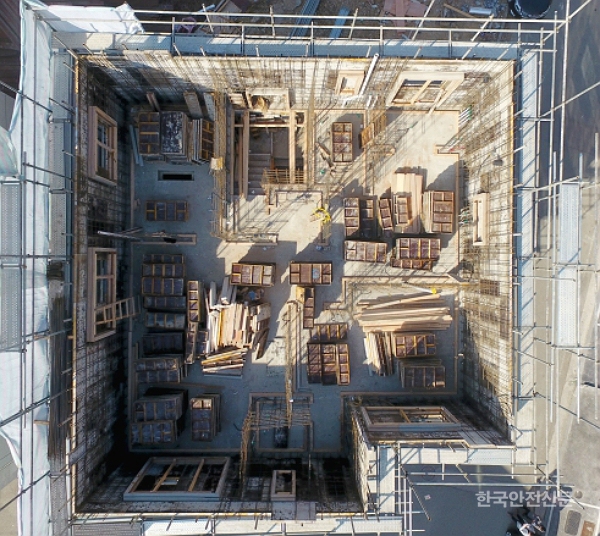

근데 또 현장이라는 게 어떤가. 이것저것 할 것 없이 모든 자재가 널브러져 있는 곳이 현장이다. 사람이 들 수 없는 엄청나게 무거운 자재가 말이다. 지게차가 그 자재를 들어 나르는 것부터 시작이다. 펌프카가 자리 잡을 수 있게 주변 정리를 해주는 거다. 그렇게 어느 정도 정리가 되면 펌프카가 지지대를 세워 자리를 잡는다.

그때부터 공구리 실은 레미콘차가 줄줄이 현장으로 들어온다. 정말 끝도 없이 들어온다. 얼음트레이에 물 붓는 주전자가 펌프카라면, 주전자에 물을 보충해주는 양동이가 레미콘차다.

레미콘차가 줄줄이 들어오다 보면 길이 막히고, 자재 실은 화물차까지 줄줄이 밀리고, 순식간에 현장은 마비가 된다. 어쩔 수 없이 레미콘차 사이사이를 인부들이 왔다 갔다 하게 되고, 혹시라도 협착사고가 날까 싶어 안전요원들까지 호루라기를 불어대며 사방팔방 뛰어다니는 풍경! 이게 공구리 치는 날 아침 풍경이다. 아, 생각만 해도 정신없다.

사람 하는 일에 실수 없으려고

그렇게 정신없는 와중에 공구리라도 터지면 현장은 그야말로 아수라장이 된다. 김밥 옆구리도 아니고, 공구리가 터진다고? 이건 또 무슨 얘긴가 싶을 거다. 공구리 터진다는 게 무슨 의미이며, 공구리는 왜 터지게 되는지 설명하기 위해선 거푸집 만드는 과정부터 얘기해야 한다. 이번 편은 설명이 좀 많다. 양해해주길.

우선, 거푸집은 목수가 만든다. 정확하게는 형틀목수라고 부르는 사람들. 거푸집 만드는 과정은 천 조각을 누벼 옷 만드는 과정과 같다. 현장에서 천 조각 역할을 하는 게 유로폼이다. 이것까지 설명하려면 복잡하니 그냥 공장에서 찍어낸 튼튼한 합판이라 치자. 보통 가로 600mm, 세로 1,200mm짜리 합판(현장에서는 6012 또는 600폼이라고 부른다)을 많이 쓴다.

거푸집은 이 합판을 한 장 한 장 붙이고, 그 사이사이에 외지핀(꼬깔콘 모양의 손가락만 한 쇳조각)을 끼워 고정해서 만든다. 마치 실과 바늘로 천 조각 한 장 한 장을 누벼 옷을 만드는 것처럼 말이다. 우리가 여기서 기억해야 할 건, 거푸집 만드는 기본적인 원리와 천 조각!

이 거푸집을 만들다 보면 왕왕 실수가 나온다. 기계도 한 번씩 오류를 범하는 판에, 사람 하는 일에 실수가 없을라고. 노가다밥 30~40년씩 먹고 산 베테랑 목수 십 수 명이 달라붙어 만드는데도 그렇다. 구체적인 실수까지 설명하자면 끝도 없으니, 그냥 이렇게 생각하자. 바늘을 한 땀 덜 꿰맸다거나, 너무 낡은 천 조각이 한 장 껴있었다거나 하는 실수가 있었던 거다.

어쨌든, 어딘가 문제를 안고 있는 거푸집에 묵직한 공구리를 사정없이 부으면 거푸집이 그 압력을 견디지 못한다. 그렇게 되면 마치 몸에 맞지 않은 셔츠를 입어 단추가 ‘뽕’ 하고 튕기듯, 합판과 합판 사이가 ‘퍽’ 하고 벌어지면서 공구리가 쏟아져 나온다. 설사처럼, 주르륵 주르륵. 이 상황을 현장에서는 공구리 터졌다고 표현한다.

아차 싶어 뒤늦게 확인하면 이미 늦는다

사고는 실수와 우연이 겹겹이 쌓일 때 발생하곤 한다. 공구리 터질 때도 그렇다. 공구리는 거푸집 위에서 붓기 때문에 만약 터지면 압력이 가장 센 아래쪽에서 터지게 된다. 그렇다 보니 위쪽에서 공구리 치는 타설팀은 공구리가 터지는지 어쩌는지 알 수 없다. 그냥 때려 붓는 거다.

공구리가 터질까 노심초사하는 건 목수팀이다. 공구리가 터졌다는 건 자신들이 만들어놓은 거푸집에 문제가 생겼단 얘기니까. 해서, 목수 오야지는 거푸집 곳곳에 목수들을 배치해 혹시 모를 사고를 대비한다. 이를 공구리망 세운다고 표현한다.

근데 이상하게도 공구리는 꼭 공구리망 없는 곳에서 터진다. 타설팀 입장에서 이 정도 공구리를 부었으면 어지간히 거푸집이 차올라야 하는데 가끔 부어도 부어도 안 차오를 때가 있다. 아차 싶어 뒤늦게 확인하면 이미 늦었다. 여지없다. 어딘가에서 공구리가 터진 거다.

그때부터 현장은 비상이다. 목수 오야지는 일단 타설부터 중지시킨다. 이어 기공, 조공할 것 없이 목수팀 전원을 공구리 터진 곳으로 집합시킨다. 직영팀에도 연락해 쇠 삽, 플라스틱 삽 등 삽이란 삽은 다 보내 달라고 말한다. 공구리 퍼 담을 포대도 잔뜩.

삽과 포대를 받은 목수들은 거푸집 밖으로 주르륵 주르륵 밀려 나오는 공구리를 옆으로 치워가며 터진 데를 억지로 막는다. 말하자면, 뜯어진 천 조각을 이중 삼중으로 다시 꿰매는 거다.

터진 거푸집을 어지간히 틀어막고 나면 뒷수습을 해야 하는데, 이때부터가 아주 골치 아프다.

내가 이번 편 제목을 공구리 터진 날로 한 것은 문제의 그날 때문이다. 그날, 정신없이 리어카를 끌고 다니다가 문득, 현진건의 단편소설 <운수 좋은 날>이 생각났다. 소설도 결국은 비극으로 끝나지만, 그전까지 연거푸 행운을 누리지 않았던가. 문제의 그날은 그렇지 않았다. 리어카를 끌고 정신없이 왔다 갔다 한 것은 소설 속 주인공이나 내 처지나 똑같은데, 나는 처음부터 끝까지 운수가 좋지 않은 날이었다. 종일, 공구리가 터졌다. 여기서 뻥, 저기서 뻥, 여기저기 뻥뻥뻥.

만만한 게 홍어 좆, 직영이 뭔 죄야

때는 바야흐로 직영 잡부로 일할 때다. 문제의 그날이 오기까지 정확히 일주일 전, 이미 대형사고가 있었다. 레미콘차 세 대 분량의 공구리가 터질 때까지 아무도 몰랐다. 정말 어마어마한 양의 공구리가 쏟아져 나왔다.

아, 미처 얘기 못 했는데 목수팀은 터진 거푸집을 수습하고, 다시 타설이 시작되면 대체로 나 몰라라 한다. 결국 쏟아져 나온 공구리를 치워야 하는 건 직영팀 몫이다. 만만한 게 홍어 좆이라고, 뭔가 애매하고 난처하다 싶으면 직영팀을 부른다.

공구리는 생각보다 금방 굳는다. 여름엔 반나절, 겨울엔 한나절이면 굳기 시작한다. 그 골든타임을 놓치면 딱딱하게 굳은 공구리를 깨 가며 치워야 한다. 일이 두 배, 아니 세 배, 네 배가 되는 거다. 어마어마한 양의 공구리가 터졌으므로, 이미 골든타임은 물 건너간 상황이었다. 결론부터 말하자면 그걸 다 치우기까지 꼬박 6일이 걸렸다.

쏟아져 나온 공구리 치우는 방법은 이렇다.

1. 해머드릴로 공구리를 자잘 자잘하게 깬다.

2. 깬 공구리를 삽으로 퍼서 작은 포대에 담는다.

3. 작은 포대를 다시 대형 포대에 차곡차곡 쌓는다.

4. 지게차나 타워크레인으로 대형 포대를 떠서 야적장으로 옮긴다.

5. 덤프트럭에 실어 반출한다.

그래서 공구리 터진 위치도 중요하다. 위로 뚫려 있거나 옆으로 뚫려있어서, 타워크레인이든 지게차든 접근할 수 있는 위치면 공구리 터진 곳 바로 옆에 대형 포대를 펴놓고 바로바로 퍼 담을 수 있으니까.

6일이나 공구리 치운 곳은 위치가 안 좋았다. 계단으로 내려가야 하는 지하실의 맨 구석. 계단 때문에 지게차도 못 들어오고, 천장이 막혀 있어 타워크레인으로도 뜰 수 없었다. 어쩔 수 없이 사람이 쭉 서서 연탄 이어받듯, 계단 위로 작은 포대를 옮겼다. 세 사람이 공구리를 깨고, 여섯 사람이 퍼 담아가며 날랐음에도 6일이 걸렸으니, 그 양과 작업 환경이 가히 최악이었다.

사람도 고생이 많았지만, 현장도 손해가 컸다. 9명이 6일이면 인건비만 어림잡아 700만 원이다. 거기에 폐기물 처리한 공구리, 기타 부자재 값을 생각하면 작은 실수 하나로 돈 천만 원을 날린 거다.

그렇게 공구리를 겨우 다 치운 6일째, 옆 동에서 또 공구리가 터졌다. 다행인지 불행인지 이번에는 양이 많지 않았다. 두어 사람이 한나절 만에 마무리했다.

그리고 문제의 그날이 밝았다. 일주일 내내 공구리만 치우고 다녔더니 허리, 어깨 안 아픈 데가 없었다. “에휴, 그래도 이제 다 끝났네.” 하며 안도의 한숨을 내쉬던 찰나! 직영 반장이 괜한 소리(?)를 했다.

“진짜 굿이라고 한 번 해야 하나. 아니, 어떻게 두 번 연속으로 공구리가 터져. 요즘 소장 기분도 영 안 좋잖어. B 하청업체는 공구리 잘만 치는데, 우리는 맨날 터지니. 에휴.”

“그래도 다 치우고 나니까 이제 좀 살겠네요. 맨날 이렇게 빡세면 일 못 해요.(웃음)”

그때였다! 직영 반장 전화벨이 울리기 시작했다. 그날따라 일정이 겹쳐 3개 동 공구리를 동시에 쳤는데, 약속이나 한 듯 2개 동에서 공구리가 터진 거다. 그것도 한 개 동에서는 두 군데, 다른 한 개 동에서는 무려 세 군데나.

나는 리어카에 삽이랑 포대를 실어 정신없이 날라다 주고, 직영 반장은 목수 오야지들 전화 받으랴 부족한 삽이랑 포대 급하게 주문하랴 전화통에 불이 나고, 소장은 똥 씹은 표정으로 공구리 터진 데 체크하러 다니느라 땀을 삐질삐질 흘리고… 지금 생각해도 정말 끔찍한 하루였다. 무려 다섯 군데나 뻥뻥뻥뻥뻥.

이상, 운수 좋은 날, 아니 공구리 터진 날이었다. 아, 그걸 다 치우기까지의 고생은? 상상에 맡기겠다.

드라마가 정치를 추모할 때 : 우리에게도 좋은 사람들이 있었다

근육병아리

드라마가 정치를 추모할 때 : 우리에게도 좋은 사람들이 있었다

근육병아리

일본의 '화이트리스트' 제외 - 일본의 조치는 자해가 맞다

씻퐈

일본의 '화이트리스트' 제외 - 일본의 조치는 자해가 맞다

씻퐈

![[수기]노가다 칸타빌레 11 : 서로에게 짐으로 사는 삶](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/734/393/570/200x126.crop.jpg) [수기]노가다 칸타빌레 11 : 서로에게 짐으로 사는 삶

꼬마목수

[수기]노가다 칸타빌레 11 : 서로에게 짐으로 사는 삶

꼬마목수

노오력학개론 5 - 스킬 연마로 마나 아끼기

척수맨

노오력학개론 5 - 스킬 연마로 마나 아끼기

척수맨

추천

안중근의 잃어버린 총을 찾아서2: 이토 히로부미가 하얼빈에서 죽지 않았다면 펜더 거의 완전한 슈퍼히어로 통사 11 : 냉전과 실버 에이지 - 심판의 날을 맞은 만화 업계

카인

거의 완전한 슈퍼히어로 통사 11 : 냉전과 실버 에이지 - 심판의 날을 맞은 만화 업계

카인

추천

국방개혁 30년, 그 기나긴 여정 마지막 회: 싸우면 이길 수 있는 군대가 돼라 펜더

추천

트럼프, 달러를 위하여 2 - 중국의 안드로이드, 구글을 겨냥하다 上 헤에취![[딴지만평]화이트리스트 제외](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/317/639/569/200x126.crop.jpg) [딴지만평]화이트리스트 제외

zziziree

[딴지만평]화이트리스트 제외

zziziree

![[딴지만평]2발의 의미](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/660/407/569/200x126.crop.jpg) [딴지만평]2발의 의미

zziziree

[딴지만평]2발의 의미

zziziree

![[기획]인문학적으로 풀어본 매춘문화사27: 터키엔 없는, 터키탕의 시작](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/925/274/569/200x126.crop.jpg)

추천

[기획]인문학적으로 풀어본 매춘문화사27: 터키엔 없는, 터키탕의 시작 어깨걸이극락조 영화 나랏말싸미 : 세종을 끌어 내리는 것의 의미

홍준호

영화 나랏말싸미 : 세종을 끌어 내리는 것의 의미

홍준호

![[수기]노가다 칸타빌레 10 : 공구리 터진 날](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/008/166/569/200x126.crop.jpg) » [수기]노가다 칸타빌레 10 : 공구리 터진 날

꼬마목수

» [수기]노가다 칸타빌레 10 : 공구리 터진 날

꼬마목수

추천

안중근의 잃어버린 총을 찾아서1: 담배 심부름을 하던 이토 히로부미 펜더![[문학]조선 왕조 최대의 망언 : 憫警䤋著勿建道(민경욱저물건도)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/769/065/569/200x126.crop.jpg) [문학]조선 왕조 최대의 망언 : 憫警䤋著勿建道(민경욱저물건도)

산하

[문학]조선 왕조 최대의 망언 : 憫警䤋著勿建道(민경욱저물건도)

산하

추천

국방개혁 30년, 그 기나긴 여정 11: 이명박근혜 정부의 국방개혁 펜더 히어로는 템빨이다 2 : 아이언맨

카인

히어로는 템빨이다 2 : 아이언맨

카인

추천

타다의 패배, 택시의 승리는 개뿔 춘심애비![[수기]노가다 칸타빌레 9 : 우리, 살아서 봅시다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/293/361/568/200x126.crop.jpg)

추천

[수기]노가다 칸타빌레 9 : 우리, 살아서 봅시다 꼬마목수

추천

역사는 토대다: 한일갈등, 노무현과 국방을 다시 생각하게 된다 필독검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.