지난 이야기

“240, 잘 들어. 그냥 혹시나 해서 얘기하는 거야. 너 아까전에 변호사 오리엔테이션에 이름 올려놓은 거 봤어. 가서 어떤얘기를 할지는 잘 모르지만, 니가 한국에 갈 수 없는 이유를 만들어. 그게 널 도와줄 수도 있을 거야. 예를 들어서 누군가가 너를 죽이려 한다던가.”

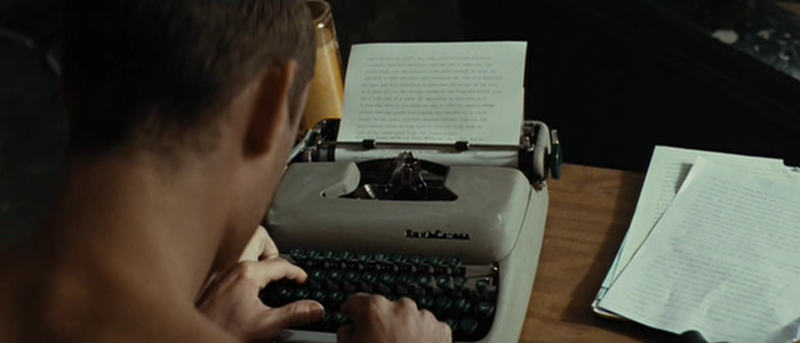

말도 안 되는 소리였다. 하지만 지푸라기라도 잡고 싶은 생각에 그동안 죄수들이 써 놓은 서류들을 살펴보며 그들의 이야기를 조합해 보기 시작했다. 이민국 책자를 싹 다 읽고, 재판 결과가 어떻게 나왔는지 데이터를 살펴보기 시작했다.

답이 그리 멀리에 있는 것 같지는 않았다. 하지만 난 하루하루가 지나갈수록 점점 미쳐갔다. 스트레스로 인해서 밥을 먹어도 소화가 잘 되지 않아 매일 소화제를 먹기시작했고 불면증이 심해지니 수면유도제는 꼭 하나씩 먹고 잤다.

그래도 난 어떻게든 해보려고 애를 썼고 스토리를 짜기 시작했다. 변호사 오리엔테이션에 갈 준비가 끝났다. 아침이 밝고 식사도 하지 않은 채 죄수복 중 가장 깔끔한 옷을 입고 철문이 열리길 기다리고 있었다.

교도관을 따라 큰 철문을 몇개 지나고 내 번호가 불린 후, 작은 독방으로 보내졌다. 말이 독방이지 국선 변호사를 선임하기 위한 죄수들이 대기하는 곳이었다. 7~8명 정도가 1인실의 작은 독방에 갇혀서 서로 눈치를 본다. 다른 방에 있는 죄수들도 같이 있었다. 당연 다 처음 보는 사람들이었다. 그때, 나 같은 아시아인이 보였다. 하지만 난 선뜻 말을 건네지 못했다.

'한국인인가? 중국? 옆에 있으면 팔에 차고 있는 인식표를 볼 수 있을 텐데...'

카드로 된 아이디 말고도 죄수복 옷 색깔과 똑같은 파란색 띠를 팔에 채우고 국적, 죄수번호 등이 작게 쓰여져 있다. 죄수복은 남자의 경우 4가지가 있다. 빨간색은 살인이나 마약범 같은 흉악범들이 입는 색. 그 밑은 영화에서 많이 본 오렌지색. 그 밑은 녹색, 그 밑이 내가 입고 있는 파란색. 위험하지 않다는 뜻인 것 같다.

죄수복 색깔대로 각자 팔에 인식표를 달고 다녔고 그 인식표를 통해서 '아~ 얘가 여기에 얼마나 있었구나'를 알 수 있었다. 인식표가 샤워를 많이 해서 너덜너덜하면 '아, 3~6개월이구나.' 나처럼 깨끗하면 '아, 한 달 밑이구나~' 자주 보이지는 않았지만 인식표에 있는 사진이 떨어져 나가 있거나 종이는 다 찢겨나가고 코팅지만 차고 있으면, '아~ 이 사람은 여기가 집이겠구나...' 생각한다. 난 그 동양인이 한국사람인지 어떤지 알기 위해서 입을 조그맣게 움직여서 “아~ 이 X발" 이라고 속삭이듯 욕을 한마디 해 보았지만 쳐다보지 않았다. 그래서 용기를 내 물어봤다.

“Are you Korean? Im japan..."

살짝 웃으며 중국사람이란다. 다행이다. 난 원래 실수하거나 잘못하면 중국사람이란 말을 했는데 차이니즈 했다가 중국말 바로 텨 나오면 황당할까봐 일본사람이라고 했다. 일본 사람은 잡히는 경우가 없는 걸 알고 있었기 때문이다.

다시 정적이 흐르고 철컥 문이 열리며 '240'을 크게 불렀다. 난 바로 다시 큰 철문 앞에 섰고, 소지품 검사를 다시 받으며 스토리를 다시 되새기고 있었다.

전투준비 끝.

둥근 테이블 위에 영어로 된 서류가 깔끔히 놓여 있었고 A4용지에 내 번호와 함께 사우스 코리아라고 크게 쓰여 있었다. 문이 열리고 금발의 여자가 들어왔다. 반갑게 인사를 하면서 '안심해라'라는 의미의 웃음을 띄우며 자리에 앉았다.

“자, 일단 난 변호사는 아니고 국선변호사 모임에서 오리엔테이션 나온거야. 반가워 스텔라(가명)라고 해.”

난 반가운마음에 손을 넙죽 내밀고 악수를 청한 후, 자리에 앉았다.

“통역 필요해?”

“아니, 필요하지 않아. 내가 얘기 할 수 있어.”

“그래, 니가 지금 어떤 상황인지. 왜 이곳에 있는지를 설명해 주면 내가 변호사에게 전해줄게.”

내가 만든 스토리는 대충 이랬다.

'난 한국에 있는 휴대폰 통신회사에 다닌다. 미국에 AT&T랑 비슷하게 생각하면 된다. 몇 개월 전인가 클럽에서 음악 듣는 걸 좋아하는 난 클럽에 혼자 놀러간 적이 있다. 거기서 술을 너무 많이 마셨는지 기억이 나지 않은 적이 있고, 자고 일어나니 웬 여자가 옆에 있더라. 난 살짝 놀라서 그 자리에서 나왔지. 그 후 3개월? 회사로 전화가 온 적이 있고. 그 여자였다. 여자는 조선족이었으며 내게 임신을 했다면서 200만원을 요구 했고. 난 그 돈을 보내줬다. 내 전화번호는 명함을 보고 안 것 같다. 몇 개월 후 그 여자의 오빠가 내 회사로 전화를 했고 500만원을 요구했다. 난 미친소리 하지 말라면서 전화를 끊어버렸고...’

내 얘기를 잠자코 듣고 있다가 갑자기 말을 자르며 물어본다. 파란 눈을 동그랗게 뜨고,

“그런 전화를 받았는데 왜 경찰에 신고하지 않았지?”

이정도는 당연히 생각했지. 역시 내가 스토리를 탄탄하게 짰나 보다.

“어... 내가 말한 것처럼 난 휴대폰 회사 직원이야. 내 휴대폰으로 전화가 왔으면 당연히 번호 추적을 해서 경찰에 신고를 했겠지? 그런데 회사로 전화가 오면 번호를 알 수가 없어.”

“아... 그럴 수도 있겠네? 근데 그 전화 하나 때문에 다 버리고 미국에 살러 왔다고?”

"아니, 난 출장을 자주 나가는 직업이고 언젠가 회사에서 전화가 왔어. 어떤 사람이 날 찾는데 조선족인 것 같다는 말을 듣고 곧장 집으로 도망을 갔어."

난 말을 멈추었다. 눈물연기가 필요한 타이밍인 듯 했다.

“그리고 얼마 후에 난 회사를 좀 쉬어야 겠다고 하고 혼자 자취하는 집에서 쉬다가 담배를 피러 밖으로 나갔는데, 어떤 놈들이 내 차를 빙 둘러싸고 있었어. 순간 직감으로 중국사람들이란 생각이 들었고 중국 사람들 사람 쉽게 죽인다는데... 두유 노 오원춘? 알지? 그런 사건들이 많으니까, 그래서 무서웠어. 그리고 부모님 집에 찾아가서 해코지 할까봐. 한 달 사이 모든 걸 정리하고 온 거야.”

변호사 사무실 직원은 짧은 영어로 얘기하는 걸 모두 받아 적었고

“더 얘기해봐. 얘기를 들어보니 도와줄 수 있을 것 같아. 근데 왜 점프했어? 비자를 받지 않고?”

난 그 전에 미국대사관에서 비자를 거절 당한 얘기를 했다. 아름다운 스토리였다. 하루만에 짠 스토리 치고는 나 자신도 속이기 충분한 스토리였다. 오리엔테이션이 끝난 후 여러 명의 개인변호사 연락처를 주면서 나에게 말을 했다.

“내가 가서 변호사에게 말을 할 테니, 최대한 마음 편히 있었으면 좋겠어. good luck”

오리엔테이션을 받고 난 후 마음이 한층 가벼워져 있었다.

그 후 난 여느 때와 같이 산책명단에 이름을 올리고 같은 방 죄수들과 일렬로 벽에 기대어 걸어가고 있었다.

그때,

갑자기 위~~잉 소리가 온 수용소에 울려 퍼지고 모든 교도관들은 바쁘게 움직이기 시작했다. 모든 철문이 동시에 '철컹' 하는 소리와 함께 벽에 부딪히기 시작했다. 바쁘게 뛰어가던 교도관 하나가 우리에게 테이저 건을 뽑아들고 소리쳤다.

“겟 다 운!!”

무거운 철문이 바닥을 긁으며 지나가는 소리는 얼굴을 대고 바닥에 누워있는 날 흔들 정도로 소리가 컸다. 손을 머리 뒤에 대고 엎드려 있으니 바쁘게 돌아다니는 군화 소리가 더욱 더 크게 들렸다. 한 10분 누워 있었나. 사이렌 소리가 작아지고 한 교도관이 와서 우릴 일으켜 세웠다. 복도를 지나갈 때는 규칙이 있다. 여자 죄수와 만나면 무조건 길을 멈춘다. 그때의 사건은 빨간 죄수복 중 한 명이 여자 죄수를 보고 덥친 사건이었다.

그 사건으로 인해서 우린 엄청 큰 피해를 입었다. 다름아닌 전 수용소 검색. 다 뒤집어 놓는다는 거다. 우린 움직이지도 못하고 침대에 다들 앉아 있었다.

"움직이지마!" 라며 교도관이 소리를 쳤다. 숨 쉬는 소리조차 들리지 않았다. 손에 흰 장갑을 끼고 교도관들이 한 구간 한 구간 뒤지기 시작했다. 뭐가 나와도 잔뜩 나왔다. 박스를 터니 먹다가 휴지에 싸 놓은 빵. 남은 음료수를 다 먹기 아까우니 봉투에 담아 놓은 것도 나왔고, 바늘, 야한 사진, 전부 다 압수를 당하고 어딘가로 끌려갔다.

내 침대가 있는 쪽으로 교도관이 걸어오기 시작했다. 박스를 여니, 가득 차 있는 라면, 과자, 음료수.

“어허~ 여기 라면 창고야? 뭐가 이렇게 많어?”

그동안 모아놓은 과자들이, 내가 봐도 너무 많았다.

“이건 뭐야?”

하면서 휴지로 동그랗게 싸여져 있는 걸 끄집어 냈다.

아... 밀리앙에게 얻은 수면유도제다. 잠 자기 어려울 때만 꺼내 먹으려고 몇 알 남겨 놓은 건데 딱 걸렸다.

“약사한테 받은 종이 어디에 있어?”

“……….”

“240. 이런 약 가지고 있을 때는 교도관에게 신고해야 하는 거 알지?”

하면서 내 이름을 적었다. 난 어디론가 끌려가지는 않았다. 하루가 참 길었다. 그날 밤. 자려고 침대에 누워서 조용히 라디오를 듣고 있었는데 교도관이 소리쳤다.

“240. 나와.”

일어나서 교도관 쪽을 쳐다보니, 덩치 큰 남자 두 명이 그 옆에 서 있었고, 나 보고 이리로 오라고 손짓을 했다. 책상에 도착하기도 전에 두 남자는 내 양팔을 잡고 어디론가 데리고 갔다.

“왜 그래. 어디 가는 건데? 어디 가는지 말이라도 해 주세요.”

갑자기 이러니 겁이나기 시작했다. 내가 도착한 곳은 군의관의 방이었다. 단발머리를 짧게 뒤로 묶고 군복을 깔끔히 입은 여자 군의관이 나보고 앉으라며 손짓을 했다. 자신을 무슨과 의사라고 소개를 했는데 알아듣지를 못했다. 난 고개만 끄덕 거렸고 긴장을 했는지 손이 차가워지기 시작했다.

탁자 위에 놓인 사과를 하나 주면서 먹으라고 눈짓을 보내고 질문이 시작 되었다.

“약은 왜 받아서 먹은 거야? 불안하고 그래서 잠이 안 와?”

“잡히고 난 다음 잠을 제대로 잔 적이 없어서... 죄수들에게 받아서 먹었습니다.”

“너에 대해서 얘기 들은 게 있어서 잘 알고 있어.”

그 얘기를 듣자마자, 난 눈물을 흘리기 시작했다. 내가 잡히게 된 일을 전부 털어 놓고, 미국에 살아야만 한다고, 지금 한국에 갈 수가 없다고 하면서 펑펑 울었다.

“그래 니 맘 충분히 이해 하니까. 충분히 울어.”

라며 휴지를 건네줬다. 그때 내 입에서 하지 말아야 할 말을 했다.

“im going to crazy. Im going to die (저 미칠거 같아요. 저 죽을거 같아요)”

이 말이 군의관에게는 '나 미쳤어. 죽을 거야, 자살할 거야'로 들린 거다. 문화적인 차이였던 거다. 인생 최대의 실수였던 것 같다. 그 말을 듣자마자 군의관은 밖에 있는 두 남자를 불렀고 날 어디로 데리고 가라고 지시를 했다. 의자에 앉아 있는 날 일으켜 세우더니 또 어디론가 데리고 갔다.

철문을 지나서 또 철문을 지나고 마지막 작은 철문이 열리니 내가 있는 방과는 좀 달랐다. 간호사 옷을 입은 사람이 날 데리고 안쪽으로 들어갔다. 순간, 난 독방에 누워 있는 사람을 보았다. 그냥 멍하니... 나와 눈이 마주쳤는데도 한 곳만 뚫어지게 보고 있었다. 그 옆방엔 여자가 침대에 누워서 그냥 웃고만 있었다.

정신병동.

간호사 옷을 입은 사람도 남자였다. 나 보고 자신이 보는 앞에서 옷을 다 벗으라고 했다. 옷을 다 벗으니, 어떤 옷을 꺼내서 나에게 입히는데 팔이 길고 그 남은 팔을 목 뒤로 묶어서 팔을 못 움직이게 하는 옷이었다.

“뭐 하는 거야!!” 라고 소리를 쳤고, 몸부림을 칠 수도 없는 날 침대도 없는 차가운 바닥에 찜질방에서나 보던 흑매트 같은 걸 깔고 몸을 옆으로 눕게 했다. 작은 종이컵에 파란색 알약이 2알 들어 있었고 난 그 약을 먹고 몸에 힘이 빠진 채 누워 있었다. 등 쪽은 대변을 보라고 뚫려 있는 건지, 냉기가 그 곳을 통해 몸에 들어왔다.

눈물은 멈추지 않았고 천천히 잠이 들기 시작했다.

지난 기사 |

길가이버

편집 : 꾸물

![[국제]프랑스라는 이름의 파라다이스 18 : 뚱뚱해도 아름답다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/577/206/179/200x126.crop.jpg)

추천

[국제]프랑스라는 이름의 파라다이스 18 : 뚱뚱해도 아름답다 아까이소라![[총평]대선후보 2차 TV 토론: 안철수가 끝장토론을 바라는 진짜 이유, 홍준표 코미디의 진짜 이유](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/976/064/179/200x126.crop.jpg)

추천

[총평]대선후보 2차 TV 토론: 안철수가 끝장토론을 바라는 진짜 이유, 홍준표 코미디의 진짜 이유... 이방인![[관전기]대선후보 2차 TV 토론 관전기 : 4대1 다구리판, 개판, 난장판. 그리고 승자는?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/646/017/179/200x126.crop.jpg)

추천

[관전기]대선후보 2차 TV 토론 관전기 : 4대1 다구리판, 개판, 난장판. 그리고 승자는? 인지니어스![[관전기]대선후보 2차 TV 토론 관전기: 문재인 정부 예고편을 보았다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/323/006/179/200x126.crop.jpg)

추천

[관전기]대선후보 2차 TV 토론 관전기: 문재인 정부 예고편을 보았다 cocoa![[딴지만평]왜 슬링? (Why standing?)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/454/030/179/200x126.crop.jpg) [딴지만평]왜 슬링? (Why standing?)

zziziree

[딴지만평]왜 슬링? (Why standing?)

zziziree

![[공구의 4컷]대선후보 2차 TV토론 : "문 후보님!"](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/367/987/178/200x126.crop.jpg) [공구의 4컷]대선후보 2차 TV토론 : "문 후보님!"

공구

[공구의 4컷]대선후보 2차 TV토론 : "문 후보님!"

공구

![[경제]경제민주화에 관하여 3 : 기업은 경영, 노동, 소유가 분리되어 불완전하게 이익을 추구한다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/254/806/178/200x126.crop.jpg) [경제]경제민주화에 관하여 3 : 기업은 경영, 노동, 소유가 분리되어 불완전하게 이익을 추구한다

씻퐈

[경제]경제민주화에 관하여 3 : 기업은 경영, 노동, 소유가 분리되어 불완전하게 이익을 추구한다

씻퐈

![[한동원의 적정관람료]파운더(The Founder)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/413/784/178/200x126.crop.jpg) [한동원의 적정관람료]파운더(The Founder)

한동원

[한동원의 적정관람료]파운더(The Founder)

한동원

![[덕후]21세기 사마천의 사적인 기록 : 나는 어쩌다 기록에 집착하게 되었나](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/405/306/178/200x126.crop.jpg) [덕후]21세기 사마천의 사적인 기록 : 나는 어쩌다 기록에 집착하게 되었나

누군가피워놓은모닥불

[덕후]21세기 사마천의 사적인 기록 : 나는 어쩌다 기록에 집착하게 되었나

누군가피워놓은모닥불

![[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 4부 10 - 전통이란 이름의 살인, '무사도(武士道)'](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/298/011/178/200x126.crop.jpg)

추천

[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 4부 10 - 전통이란 이름의 살인, '무사도(武士道)' 펜더![[기획]에너지 산업의 민영화 어떻게 볼 것인가 2 : 에너지, 석탄 편](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/638/594/178/200x126.crop.jpg) [기획]에너지 산업의 민영화 어떻게 볼 것인가 2 : 에너지, 석탄 편

에너지전환

[기획]에너지 산업의 민영화 어떻게 볼 것인가 2 : 에너지, 석탄 편

에너지전환

![[딴지만평]현재, 대선상황](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/844/570/178/200x126.crop.jpg) [딴지만평]현재, 대선상황

zziziree

[딴지만평]현재, 대선상황

zziziree

![[왕의 사주, 그것을 알려주마]1편 : 문재인](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/701/402/178/200x126.crop.jpg)

추천

[왕의 사주, 그것을 알려주마]1편 : 문재인 일호![[저널리즘]그들은 왜 범법자가 되었나 4화: '박근혜 농담' 한마디에 이렇게 당했다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/054/528/178/200x126.crop.jpg)

추천

[저널리즘]그들은 왜 범법자가 되었나 4화: '박근혜 농담' 한마디에 이렇게 당했다 참여연대X박상규![[산하칼럼]역사를 바꾼 기름천막 : 김미경 씨와 안철수 보좌관](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/801/341/178/200x126.crop.jpg)

추천

[산하칼럼]역사를 바꾼 기름천막 : 김미경 씨와 안철수 보좌관 산하![[정치]양비론에서 벗어나기 : 그놈이 그놈은 아니다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/883/246/178/200x126.crop.jpg)

추천

[정치]양비론에서 벗어나기 : 그놈이 그놈은 아니다 멀더요원![[야매분석]안철수 후보 대선 포스터는 왜 그렇게 만들어쓰까](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/185/139/178/200x126.crop.jpg)

추천

[야매분석]안철수 후보 대선 포스터는 왜 그렇게 만들어쓰까 꾸물![[기획]에너지 산업의 민영화 어떻게 볼 것인가 1 : 국가 안보의 3요소 국방, 식량, 에너지](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/012/172/177/200x126.crop.jpg)

추천

[기획]에너지 산업의 민영화 어떻게 볼 것인가 1 : 국가 안보의 3요소 국방, 식량, 에너지 에너지전환![[딴지만평]SBS 첫 대선후보 토론](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/482/509/177/200x126.crop.jpg)

추천

[딴지만평]SBS 첫 대선후보 토론 zziziree![[기록]트럼프 시대를 맞아, 미국에서 테러리스트로 잡혀간 이야기 8편: 거짓 증언](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/272/494/177/200x126.crop.jpg)

추천

» [기록]트럼프 시대를 맞아, 미국에서 테러리스트로 잡혀간 이야기 8편: 거짓 증언 길가이버검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.