19세기 독일의 학교들은 좋은 인재를 생산하는 것에서 만큼은 자부심을 갖고 있었다. 유럽 봉건주의가 가장 뿌리깊은 땅, 정치 후진국 독일은 왜 교육에서만큼은 강세를 보였는가?

간단히 말해 구타와 기합 때문이다. 외울 때까지 패면 외우게 된다. 프로이센식 구타와 기합은 메이지 유신 이후 일본을 거쳐 우리나라에까지 정착해 있다. 이 뿌리는 독일의 봉건 선제후들이 자신의 사병들을 단도리 치던 인습에서 기인한다. 정작 독일과 일본은 패전국이 된 결과 이놈의 '정신력'을 졸업했지만 아직도 한국에서는 이 짓을 하고 있다.

각설하고, 19세기 독일 교육기관은 좋은 인재를 자신의 타이틀로 '뽑아낸다'는 것에 집착했다. 이런 차원에서 독일의 민사고 슐포르타와 명문 본 대학이 천재 소리를 듣는 니체에 집착한 것은 이해할 만하다.

학교가 공장이라면 결국 생산품의 질로 승부를 봐야 한다.

본 대학은 당연히 장학생 니체를 자기네 학교 교수로 앉힐 거라 믿었을 게다. 그러나 변수가 있었다.

라이프치히 대학에서 니체의 은사 리츨 박사를 스카웃한 것이었다. 리츨은 혼자 가고 싶은 마음이 없었다.

"프리드리히! 우리 함께 가자!"

니체는 스승을 따라 라이프치히 대학에 전학을 갔다. 라이프치히 입장에서야 교수를 초빙했더니 미래의 스타 교수까지 덤으로 차지한 격이다.

그러나 승자는 따로 있었다. 그것도 엉뚱한 스위스에...

니체의 대학 졸업이 가까워오자 독일어권의 대학들은 암묵적인 눈치를 본다. 저 놈이 대학 교수가 되긴 될 건데, 과연 어떤 대학이 차지할 것인가?

바젤대학교. 스위스 제1의 명문이자 독보적인 국립대. 바젤대학은 니체를 예의주시하고 있었다. 강대국 사이에 낀 약소국은 외국의 인재를 탐하는 법. 바젤대는 니체를 그 누구보다 먼저 '스틸'하기 위해 파격적인 수를 뒀다.

입도선매.

그렇다. 고교괴물투수를 파격적인 조건에 분양받는 것처럼 바젤대는 파행을 저질렀다! 아직 대학생인 니체에게 교수직을 줄 수는 없을까 '짱구'를 굴렸던 것. 니체 역시 귀찮은 몇 편의 논문과 강사 시험, 정식 교수 시험을 패스하고 싶었다.

하지만 해도 너무했다. 니체는 아직 졸업논문도 없었다. 즉 박사도 아니고 석사도 아니며, 학사학위 보유자도 아니었다. 그저 대학 재학생. 그렇다. 니체는 요즘 우리 식으로는 고졸이거나, 그냥 무학력자였다. 공립 김나지움은 건강 문제로 퇴학했고 슐포르타는 사립학원이었기 때문이다.

박사학위에 해당하는 권위 있는 대체제가 필요했다. 리츨 교수였다. 리츨은 호언장담했다.

"니체의 실력은 내가 보장한다."

리츨의 보증으로 니체는 학교를 졸업하기도 전에 외국 제1 국립대의 교수 자리를 보장받았다. 교수... 당시는 지금에 비해 전세계적으로 대학과 교수의 수가 수백 분의 일도 안 됐다. 어마어마한 직업이다. 그럼 졸업하고 교수생활을 하면 되는데, 니체는 그러지 않았다. 이 사람, 4차원이다.

니체는 스위스 대신 전쟁터에 갔다. 그는 바젤 대 교수직을 보장받으면서 자연스럽게 프로이센 국적을 포기했다. 그런데 무국적자 신분으로, 즉 용병으로 프랑스-프로이센 전쟁에 프로이센 편으로 참전했다.

아버지의 부재란 이렇게 무서운 것이었다 보다. 남성성의 부재를 해결해보겠다고 진검 결투까지 서슴치 않았던 니체는 기어이 전쟁터에 가서까지 '남성 어른'임을 자각하고 싶었다. 니체의 보직은 포병 장교였다. 하지만...

니체는 가슴에 부상을 입으며 쓰러진 것도 모자라 시도 때도 없이 두통과 안통으로 드러누웠다.

"타격 위치와 포 발사각을 하달해주십시오!"

"어 잠깐만..."

"저기 지금 적군이 진격할 준비를 마친 거 같은데요? 어서 발사각을 냉큼..."

"어 그게... 포병장교님이 또 앓아눕고 계셔서..."

"아 놔... 아무튼 발포 명령이 내려왔는데 몇 도로 쏘면 되냐고요."

"...."

"...."

이래서야 군복무를 계속 하는 것도 민폐였다. 니체는 자의 반 타의 반으로 광속으로 제대했다. 그리고 이미 정해진 직장인 바젤 대힉으로 갔다.

바젤 대는 일단 니체에게 원외교수(extraordinary professor) 자리를 줬다. 무급 비정규직이라 보면 된다. '절대정신'의 수호자 헤겔이 이 자리 하나 얻겠다고 눈물의 자소서를 쓴 걸 생각해보면 참...

니체는 전공인 고전문헌학 뿐 아니라 이 과목 저 과목 내키는 대로 강의를 개설했다. 그의 강의에 대한 당대 지식인들의 평가를 한 문장으로 압축하면 이렇다.

"압도적이다."

바젤 대학은 니체를 뺏길새라 황급히 그를 종신 정교수직에 묶어두었다. '종목'을 불문한 그의 강의는 금새 국제적인 명성을 떨치게 되었다. 니체의 나이 불과 이십 대 중반이었다. 어린 나이에 훌륭한 경제적 여건과 지위, 인기를 모두 쓸어담았다.

바젤 근처에는 또 하나의 쇼펜하우어 광팬이 거주하고 있었다. 바로 리하르트 바그너였다. 그는 오페라 <트리스탄과 이졸데>를 '쇼펜하우어의 꾸짖음에 대한 숙제'라 밝혔다. 그리고 니체는 <트리스탄과 이졸데>의 팬이었다.

두 사람은 자연스럽게 만나 나이를 초월해 친구가 되었다. 쇼펜하우어의 철학을 칭송하며 밤을 새는 나날이 이어졌다. 후대의 사가들은 흔히 니체가 바그너에게 철학을, 바그너가 니체에게 음악을 가르쳐주었다고 적는다.

틀렸다. 실제로는 바그너가 니체에게 쇼펜하우어 철학을 알려주었다. 음악의 태도와 정신에 대해서는 니체가 바그너를 가르쳤다. 이상하다. 그러나 이해할 만하다.

니체는 음악이야말로 가장 높은 단계의 예술이라고 생각했다. 그랬기에 음악이란 무엇인지 수없이 고찰했다. 반면 음악적 재능을 타고난 바그너는 따로 고민할 필요가 없었다. 음표야 머릿속에서 생각나는대로 그리면 되는 거고, 문제는 거기에 입힐 철학이었다.

바그너의 쇼펜하우어 사랑은 유난했다. 어느 정도냐 하면, 음표를 그리다가 작곡이 막혀 괴로울 때는 쇼펜하우어의 저서를 펼쳤다. 거기서 영감을 충전한 후에 다시 열정적으로 오선지에 달려드는 식이었다.

결국 인간은 자기 재능이 아닌 것에 대해 고찰하고 천착하는 법이다. 히딩크가 저 밑바닥 4부리그 선수 출신이었던 것처럼 말이다. 히딩크는 좋은 선수를 만드는 조건이 무언지를 고민하는 선수생활을 졸업하고 대감독이 되었다. 니체와 바그너는 서로에게 서로의 영역을 가르쳤다.

![]()

이쯤해서 니체의 작곡 실력을 이야기해야겠다.

니체의 음악은 지금도 연주된다. 합창곡 같은 경우는 독일 고등학교 합창부에서 꽤 부르는 모양이다. 확실히 숭고미는 있다. 그런데 냉정히 말해 워낙 유명한 철학가가 남긴 유산이다 보니 연주되는 것은 사실이다. 음악가이기만 했다면, 시대를 뛰어넘는 고전은 결코 될 수 없는 수준이라는 게 일반적인 평가다.

니체는 음악에도 천재였는가?

그를 직접 만나 본 당대 유명 지휘자의 평대로 음악에서 아무런 재능도 발견할 수 없는 그저 그런 음악가였는가?

둘 다 맞다.

니체의 작곡 실력은 '당대의 기준으로 연주되고 박수받을 만 하다'이다. 시대를 초월해 고전의 반열이 될 수준은 못 된다.

잊혀진 클래식 작곡가들 중에 정작 연주하면 들을만한 작품을 작업한 사람들은 부지기수다. 굳이 관현악단이 수개월 동안 연습하고, 청중이 비싼 돈 들여 찾아가 들으려면 그냥 들을 만한 정도로는 어림도 없다는 게 클래식의 현실이다. 모짜르트를 시기한 2인자 살리에르의 작품도 거의 거론되지 않는 게 클래식계다.

하지만 니체의 작품 연주는 박수가 길게 나온다. 철학자의 정신을 현장에서 느낀 것만 같은 감동을 선사하기 때문이다. 그리고 다시 말하지만 '들을 만 하다'.

시간을 초월할 만한 인류의 자산인가? 결코 아니다.

한 때의 유행가 정도는 될 만한 수준인가? 결코 그렇다.

역사적인 관점에서야, 니체의 음악은 그냥 놀이 수준이다. 하지만 일상적인 차원에서는 능력자다. 요즘으로 치면 멜론 순위 1위 곡을 서너 개 작곡한 사람 정도다.

이런 차원에서 히틀러도 뛰어난 화가인 동시에 무능한 아티스트다. 기라성 같은 역사적 미술가들 앞에서는 모래사장의 흙 한 톨 같은 사람이지만, 직업적으로는 엽서그림 전문 화가로 요즘 기준으로 '억대 연봉'을 찍었다. 인기 웹툰 작가쯤은 되었던 것이다. 이 정도로 이해하면 될 뿐, 그가 예술가로서 무능했는지 위대했는지를 논하는 건 무의미하다. 기준에 따라 다르기 때문이다.

이십 대의 청년 니체. 이제 교수의 신분으로 존경받기만 하면 된다. 그러나 그는 고전문헌학에 질력이 나 있었다. 다음은 대학 시절에 친구에게 보낸 편지 일부다.

“문헌학 족속들. 그 두더지 같은 것들. 그들은 인생의 참되고 시급한 문제에 관심이 없다.”

문헌학이라는 게, 이를테면 그리스 시대 어떤 고전에서 한 문장의 의미를 밝혀내고 그 업적에 자기 이름을 쓰는 식이다. 이런 '과거지향적인' 행위를 두더지라고 했다. 니체에게 있어 학문은 지금의 삶을 밝혀내야만 하는 것는데, 주객이 전도되어 과거만 파고 있으니... 과거를 연구하는 학문도 현재의 실존을 위해 행해져야 하는 거 아닌가?

물론 문헌학에는 고유의 방식과 가치가 있다. 하지만 니체에게 현실을 위해 쓰이지 않는 학문활동은 '퇴락(데카당스)'인 것만 같았다. 무엇보다 자신만큼은 과거에 매몰되지 않기를 바랐다.

바그너는 바그너대로 니체의 천재성을 확신하며 뽐뿌질을 해댔다. 너의 길은 철학이다! 그러잖아도 니체는 쇼펜하우어의 <의지와 표상으로서의 세계>에 희열을 느낀 만큼이나 실망하기도 했다. 이 양반 왜 가다가 말지? 왜 끝까지 가지 않지?

모른다. 어쨌거나 쇼펜하우어는 중간에서 멈췄다.

그게 불만이라면, 다름 아닌 불만을 느낀 스스로가 끝까지 갈 수밖에. 니체는 결심했다.

'고전문헌학을 버린다.'

부, 명예, 인기가 보장된 필드를 떠나기 위한 작업은 집필이었다. 깐깐한 고증의 세계를 떠나 시어(詩語)로 인간의 비극과 숭고함을 논하는 철학의 세계로 나아가기로 했다.

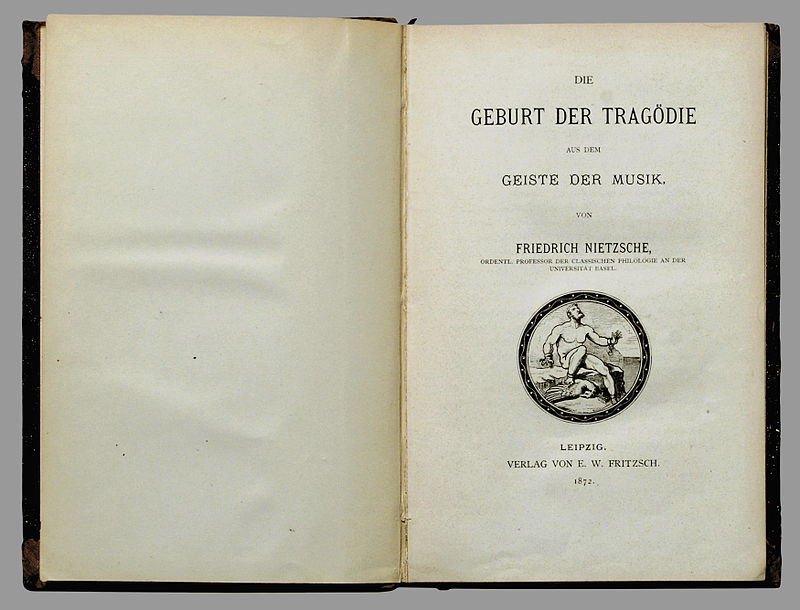

그렇게 니체는 <비극의 탄생>을 집필했다. 20세기 정신이 탄생하는 순간이었다.

쇼펜하우어 편 |

필자가 진행하는 방송

아이튠즈 : https://t.co/NnqYgf5443

트위터 : @namyegi

필자의 신간

이미지를 누르면 굉장한 곳으로 이동합니다.

필독

트위터 @field_dog

페이스북 daesun.hong.58

편집 : 꾸물

![[국제]영국의 과거, 현재 그리고 미래 6: 브렉시트(Brexit) 이후 ‘아수라’가 되어버린 영국](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/341/006/213/200x126.crop.jpg)

추천

[국제]영국의 과거, 현재 그리고 미래 6: 브렉시트(Brexit) 이후 ‘아수라’가 되어버린 영국... BRYAN![[국제]인도네시아로 전세기가 뜬 날, 세월호 엄마들을 만나다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/700/331/213/200x126.crop.jpg) [국제]인도네시아로 전세기가 뜬 날, 세월호 엄마들을 만나다

beautician

[국제]인도네시아로 전세기가 뜬 날, 세월호 엄마들을 만나다

beautician

![[인물]다시 보는, 철학자 니체의 삶 3 : 철인의 탄생](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/574/331/213/200x126.crop.jpg) » [인물]다시 보는, 철학자 니체의 삶 3 : 철인의 탄생

필독

» [인물]다시 보는, 철학자 니체의 삶 3 : 철인의 탄생

필독

![[기획취재]군은 형제에게 난치병을 주었다 7: '그 어머니 좀 이상한 거 아시죠?'](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/535/397/210/200x126.crop.jpg) [기획취재]군은 형제에게 난치병을 주었다 7: '그 어머니 좀 이상한 거 아시죠?'

헤르매스 아이

[기획취재]군은 형제에게 난치병을 주었다 7: '그 어머니 좀 이상한 거 아시죠?'

헤르매스 아이

![[사회]특성화고 현장실습 사고를 바라보며 : 우리는 사회의 그림자다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/141/201/213/200x126.crop.jpg) [사회]특성화고 현장실습 사고를 바라보며 : 우리는 사회의 그림자다

나무그늘75

[사회]특성화고 현장실습 사고를 바라보며 : 우리는 사회의 그림자다

나무그늘75

![[생활]아파트를 버리고 전원주택을 짓다 : 28. 인테리어 시작, 외부 마무리](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/319/201/213/200x126.crop.jpg) [생활]아파트를 버리고 전원주택을 짓다 : 28. 인테리어 시작, 외부 마무리

양평김한량

[생활]아파트를 버리고 전원주택을 짓다 : 28. 인테리어 시작, 외부 마무리

양평김한량

![[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 5부 11 - 포츠담 선언](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/008/188/213/200x126.crop.jpg)

추천

[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 5부 11 - 포츠담 선언 펜더![[딴지만평]골목에는 대기업, 협소수로에서는 대형선박](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/746/040/213/200x126.crop.jpg) [딴지만평]골목에는 대기업, 협소수로에서는 대형선박

zziziree

[딴지만평]골목에는 대기업, 협소수로에서는 대형선박

zziziree

![[업무편람]우리들의 회사사용법 11 : 직장인의 말하기](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/263/005/213/200x126.crop.jpg) [업무편람]우리들의 회사사용법 11 : 직장인의 말하기

워크홀릭

[업무편람]우리들의 회사사용법 11 : 직장인의 말하기

워크홀릭

![[이너뷰]어쩌면, 이틀 뒤엔 MBC 사장: 최승호를 만나다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/701/855/212/200x126.crop.jpg)

추천

[이너뷰]어쩌면, 이틀 뒤엔 MBC 사장: 최승호를 만나다 인지니어스![[문화]윤종신의 뻔뻔함에 대해서 : '좋니'가 '좋아'](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/770/885/212/200x126.crop.jpg) [문화]윤종신의 뻔뻔함에 대해서 : '좋니'가 '좋아'

빵꾼

[문화]윤종신의 뻔뻔함에 대해서 : '좋니'가 '좋아'

빵꾼

![[기획]인문학적으로 풀어본 매춘문화사3: 일본 에도시대의 매춘](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/044/857/212/200x126.crop.jpg)

추천

[기획]인문학적으로 풀어본 매춘문화사3: 일본 에도시대의 매춘 어깨걸이극락조![[인물]다시 보는, 철학자 니체의 삶 2 : 남자의 삶](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/610/853/212/200x126.crop.jpg)

추천

[인물]다시 보는, 철학자 니체의 삶 2 : 남자의 삶 필독![[논평]유아인을 둘러싼 논쟁에 관하여: 애호박 게이트 혹은 빛아인 대첩만으로 설명될 수 있는가](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/456/506/212/200x126.crop.jpg)

추천

[논평]유아인을 둘러싼 논쟁에 관하여: 애호박 게이트 혹은 빛아인 대첩만으로 설명될 수 있는가 춘심애비![[사회]Votes for women - '세상의 위험'이 되는 길](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/372/516/212/200x126.crop.jpg) [사회]Votes for women - '세상의 위험'이 되는 길

산하

[사회]Votes for women - '세상의 위험'이 되는 길

산하

![[정보]한국 친구들을 위한, 뉴스가 강조하지 않지만 중요한 지진대비 방안](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/028/208/212/200x126.crop.jpg) [정보]한국 친구들을 위한, 뉴스가 강조하지 않지만 중요한 지진대비 방안

누레 히요코

[정보]한국 친구들을 위한, 뉴스가 강조하지 않지만 중요한 지진대비 방안

누레 히요코

![[딴지만평]정은아, 할로윈 지났다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/506/394/212/200x126.crop.jpg) [딴지만평]정은아, 할로윈 지났다

zziziree

[딴지만평]정은아, 할로윈 지났다

zziziree

![[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 5부 10 - 일본의 짝사랑](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/360/353/212/200x126.crop.jpg)

추천

[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 5부 10 - 일본의 짝사랑 펜더![[범우시선]동병상련](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/669/353/212/200x126.crop.jpg) [범우시선]동병상련

범우

[범우시선]동병상련

범우

![[국제]여행 가이드가 알려주는 패키지 여행의 수익구조 5 [完]](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/454/225/212/200x126.crop.jpg)

추천

[국제]여행 가이드가 알려주는 패키지 여행의 수익구조 5 [完] 벼랑끝..검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.