2014. 11. 19. 수요일

춘심애비

[음원산업에 대한 깊은 빡침] 지난 기사 ['바보 같은 이들을 위한 시대착오적인 음원 서비스를 원한다' By 곰사장] |

1. 복기

복기용 지난 기사

[2011.11.08 들을만 한 음악 실종사건의 전말]

[2014.04.16 언제적 멜론이 아직도 깡패인 이유]

필자가 과거에 썼던 2개의 기사다. 두 기사의 주제를 한줄 요약하면 다음과 같다.

- 2000년대 음악시장의 위기는 단순히 ‘불법 다운로드가 많기 때문'이 아니라, 음원당 객단가가 낮아진 새로운 시장 환경에 적응하는 과정에서의 시행착오에 가깝다.

- 나름대로 회생하고 있는 해외 음악시장에 비해, 한국 음악시장이 계속 좆같은 이유는 정부관련부처- 저작권협회- 멜론류 서비스들의 카르텔 때문이다.

종합하면, 2000년대 냅스터의 등장과 mp3라는 파일매체의 보급이 가져온 급격한 환경변화로 인해 세계 각국은 각각 다양한 방식으로 적응을 해나가야 했고, 그 중 한국은 통신사가 음원시장에 개입하는 과정에서 시장을 아작냈다는 얘기겠다. ‘한국 음악시장을 왜 아작났다고 하냐. 케이팝 열풍도 모르냐.’고 할 사람도 있겠다. 그런 분덜은 공연과 굿즈(말하자면, 아이돌들의 로고나 사진 등이 인쇄된 캐릭터 상품 등)와 같은 수입원을 제외하면, 음악시장 호황기인 90년대 김건모, 신승훈, 조성모보다 소녀시대, 빅뱅, 엑소의 수익이 더 적다는 사실을 염두해주길 바란다.

2. 대형마트의 음악버젼

2000년대 초반, 음원시장에 개입한 통신사들은 통신시장이 지속적으로 변화하면서, 음원시장에 좀 더 깊숙히 파고든다. 그 선두는 SKT라 할 수 있는데, 국내 1위 통신사로서 멜론이라는 1위 음원서비스를 보유한 채로, 구 ‘서울음반'을 인수하면서 음반제작과 유통에도 손을 뻗쳤다. 이것이 현재의 로엔 엔터테인먼트다.

이러한 분위기에서 파워게임이 벌어져, CJ가 음원사이트인 맥스mp3와 연예기획사인 GM기획, 음반제작사인 포이보스와 한바탕 짬뽕탕을 끓여드신 후 현재의 CJ E&M이 되어 MNET을 위시한 방송, 음반제작, 음원사이트, 음원유통을 모두 보유하고 있는 중이고, KT는 과거 ‘Dosirak’이라는 이름의 음원서비스를 보유하였던 것이 현재 KT뮤직이 되어 올레뮤직과 지니(Genie)라는 음원서비스와 음원 유통을 동시 수행 중, 벅스도 네오위즈라는 회사로서 음원서비스와 음원유통을 함께 사업한다.

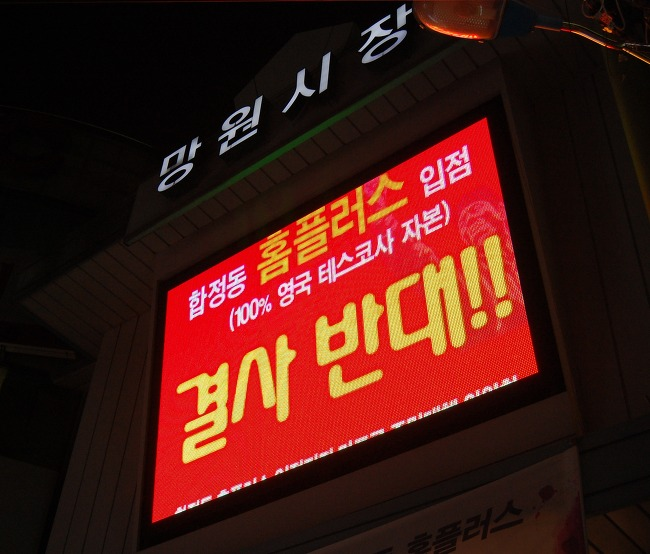

말하자면, 한바탕 대기업 자본바람이 불고 나서 한국의 음원시장은 로엔, CJ, KT, 네오위즈 등 소수의 기업이 음원제작, 유통, 음원서비스, 방송까지 한큐에 끝내버리게 된 것이다. 동네구멍가게들이 죄다 프랜차이즈 편의점으로 바뀌고, 동네 시장이 죄다 대기업 대형마트에 먹힌 그림과 크게 다르지 않다. 대형마트의 재래시장 상권 위협을 많은 시민들이 우려해온 문제가, 바로 이 음원시장에서도 벌어진 것이다.

예를 들어, 어떤 벤처기업, 혹은 음악가 조합이 새로운 음악서비스를 만들었다고 가정해보자. 이 서비스가 어찌저찌하여 가격부터 유통방식, 순위산정, 사용편의성 모든면에서 완벽했다고 쳐보자. 이 서비스가 기존의 멜론을 위협한다면, 멜론을 소유하고 있는 로엔 엔터테인먼트가 음원을 유통하지 않을 수도 있다. 그렇게 되면 그 신생 서비스는 아이유와 시스타의 음반을 판매할 수 없게 된다.

쉽게 예상할 수 있다시피, 음원서비스는 얼마나 다양한 음원을 서비스하느냐가 매우 중요한 요소다. 그렇기 때문에 로엔, CJ E&M, KT뮤직, 네오위즈 같은 메이져급 유통사들의 눈치를 볼 수 밖에 없다. 그런데, 이 유통사들이 다들 ‘경쟁서비스'를 하나씩 갖고 있는 판국. 그렇기 때문에 신생 서비스들은 이 메이져급 유통사이자 동시에 경쟁사이기도 한 회사들의 심기를 불편하게 만들지 않는 범위 내에서 사업을 해야만 하는, 졸라리 어려운 환경을 맞게 된다.

3. 그럼 이대로 끝인가

간만에 보는 옛날 짤

이런 판국에 시장 판도가 바뀔 수 있는 시나리오는 몇 개 안된다.

우선 위에 언급한 주요 기업들이 망해버리는 걸 생각해볼 수 있다. 이것도 음원시장 전체를 놓고 볼 때 그닥 달가운 상황은 아니다. 아시다시피 로엔 엔터에인먼트는 이미 홍콩발 투자사에 매각된 바 있고, 시가총액은 몇 배 뛰었다. 이미 해외 자본이 한국의 특수한 시장형태에서 재미를 봤으므로 앞으로 이들이 휘청거리면 한국 음원시장의 한 축이 해외 자본에 팔려나가는 상황을 피하기 어렵고, 혹시 그렇게 팔려나가지 않는다면 아마도 그냥 없어져버릴 것이므로 시장 전체 규모가 작아지거나, 살아남은 기업들의 극심한 독과점이 형성될 가능성이 더 높다.

또 다른 시나리오는, 똑똑한 정부 관계부처나 국회의원이 이 구조적 문제의 원인을 파악하고 일정 규모 이상의 그룹사가 음원의 제작, 유통, 소매를 모두 먹는 것에 대해 규제하는 법안을 만드는 것이 있다. 이쯤되면 문화선진국이라는 말을 들을 수 있을 정도로 수준높은 정치인들이 필요한 셈이다. 지금 정치권에 이걸 기대하느니 차라리 변산반도에 석유가 쏟아져나오길 기대하는게 낫겠다.

우리한테 멀 바라지는 마.

마지막 시나리오는, 자연스레 해결되는 방안이다. 세상에 영원한 것은 없다. 특히 산업이라는 것에 있어서 영원한 기업이나 영원한 산업구조는 없다. 한 시대를 풍미했던 소니도 망해가고, 20년 전만해도 ‘고작 전화기나 팔던' 삼성전자 통신사업부문은 어느덧 전세계의 중심에 서버렸다. 2010년대 모바일 패러다임의 혁신성에 비해 기존 한국 음악서비스들의 대응은 그닥 와닿지 않는 중이고, 언제 어떻게 달라질지는 아무도 모른다.

단, 물이 아예 고여버리면 얘기는 다르다. 잘나가는 어떤 기업이 안일한 태도를 지니면 그 기업이 망하겠지만, 한 시장 전체가 안일하다면 그 시장 전체가 망한다. 그러기 위해서는, 소비자들이 ‘더 괜찮은건 없나?’라는 생각을 끝없이 가져줘야만 한다.

이건 단지 ‘싸고 좋은 것 없나?’라는 말을 의미하지 않는다. 너무 좋으면, 비싸도 쓴다. 2000년대 초반 휴대폰 열풍이 불 때 대부분의 사람들은 2~3만원 정도의 통신비를 썼고, 10만원 가까운 통신비를 쓰는 사람들이 특이한 취급을 받았던 반면, 젊은이들도 다들 들고다니는 플래그쉽 모델은 분명 한달에 8만원 이상의 ‘기본료'를 요구하지 않던가. 한달에 7~8만원씩 내고 2년 채워가며 잘들 산다. 그럴 수 있는건, 2000년대 초반의 휴대폰에 비해, 현재의 스마트폰이, 좋아도 너무 좋기 때문이다.

앞서 말한 로엔, CJ E&M, 네오위즈, KT뮤직이나 3대 기획사인 SM, YG, JYP 말고도 음악은 많다. 예를 들어 인디음악 유통의 기둥이라 할 수 있는 미러볼뮤직만 있어도, 우리는 매달 쏟아져나오는 신선한 인디음악을 한껏 즐길 수 있고 말이다. 이 외에도, 알려지지 않았지만 수많은 개인유통 음반들, 유통되진 않았지만 사운드클라우드를 통해 들을 수 있는 뮤지션들의 숫자가, TV에 나오는 가수들의 숫자에 비해 결코 적지 않다. 그리고 이 음악들 중 분명 어떤 노래들은, 당신의 마음을 가득 채울 수 있을 것이다.

음악을 듣는 사람들이, 마치 7~80년대에 웃돈주고 LP 백판 찾아다니던 마음을 잃지만 않아준다면, 분명 크고작은 새로운 서비스들이 태어나고 유지될 수 있다. 그 과정에서 소비자와 사업자가 서로 새로운 깨달음을 주고 받다보면, 서로 다른 특징의 다양한 서비스들이 출시되고, 천편일률적인 서비스로 가득찬 한국 음악서비스 시장은 새로운 전환기를 맞을 수 있다.

너무 나이브 하지 않냐고? 그런 순수한 마음으로 저 공룡같은 기업들을 이길 수 있겠냐고?

불과 몇년전에, ‘엠엔톡은 단체대화방이 안되니까 카카오톡 깔아봐'라고 말하던 당신의 한마디가, 영원할 것 같던 문자메시지와, 공룡 같기만 했던 다음 커뮤니케이션을 먹어 삼켰다.

다양함을 원하시라. 그러면 다양해진다. 그러다보면, 언젠가 열분덜이 바라 마지않던 그 음악서비스가 여러분 손아귀에 들어올지 모른다.

졸라.

춘심애비

트위터: @miiruu

편집: 너클볼러

![[체험기]육아휴직남의 게임 만들기 (1)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/284/324/003/200x126.crop.jpg) [체험기]육아휴직남의 게임 만들기 (1)

필리온

[체험기]육아휴직남의 게임 만들기 (1)

필리온

![[과학]고차원 어그로 - 상대성이론 이해를 막는 오해들](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/826/325/003/200x126.crop.jpg) [과학]고차원 어그로 - 상대성이론 이해를 막는 오해들

춘심애비

[과학]고차원 어그로 - 상대성이론 이해를 막는 오해들

춘심애비

![[문화]맥주, 알고나 마시자 - '더 프리미어 OB' 시음](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/684/310/003/200x126.crop.jpg) [문화]맥주, 알고나 마시자 - '더 프리미어 OB' 시음

anyone

[문화]맥주, 알고나 마시자 - '더 프리미어 OB' 시음

anyone

![[전시]내일은 무슨 일이 일어날까요?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/181/325/003/200x126.crop.jpg) [전시]내일은 무슨 일이 일어날까요?

좌린

[전시]내일은 무슨 일이 일어날까요?

좌린

![[사회]망명자 <3>](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/144/310/003/200x126.crop.jpg) [사회]망명자 <3>

P작가

[사회]망명자 <3>

P작가

![[추리]허니버터칩 음모론](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/106/310/003/200x126.crop.jpg) [추리]허니버터칩 음모론

퍼그맨

[추리]허니버터칩 음모론

퍼그맨

![[사회]12월 전쟁설에 대해](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/620/309/003/200x126.crop.jpg) [사회]12월 전쟁설에 대해

JINO

[사회]12월 전쟁설에 대해

JINO

![[산하의 가전사]여섯 번째 만난 임자](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/368/309/003/200x126.crop.jpg) [산하의 가전사]여섯 번째 만난 임자

산하

[산하의 가전사]여섯 번째 만난 임자

산하

![[사회]망명자 <2>](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/253/306/003/200x126.crop.jpg) [사회]망명자 <2>

P작가

[사회]망명자 <2>

P작가

![[산하의 가전사]최무룡은 어떤 남자일까](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/104/306/003/200x126.crop.jpg) [산하의 가전사]최무룡은 어떤 남자일까

산하

[산하의 가전사]최무룡은 어떤 남자일까

산하

![[과학]파토의 <호모사이언티피쿠스> - 27. 달 탐사는 마냥 삽질일까](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/977/304/003/200x126.crop.jpg) [과학]파토의 <호모사이언티피쿠스> - 27. 달 탐사는 마냥 삽질일까

파토

[과학]파토의 <호모사이언티피쿠스> - 27. 달 탐사는 마냥 삽질일까

파토

![[사회]망명자 <1>](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/998/299/003/200x126.crop.jpg) [사회]망명자 <1>

P작가

[사회]망명자 <1>

P작가

![[문화]한국 음원산업의 미션-'다양하라'](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/013/300/003/200x126.crop.jpg) » [문화]한국 음원산업의 미션-'다양하라'

춘심애비

» [문화]한국 음원산업의 미션-'다양하라'

춘심애비

![[회고록]나는 왕따다 <3>](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/073/300/003/200x126.crop.jpg) [회고록]나는 왕따다 <3>

타락한아기사슴

[회고록]나는 왕따다 <3>

타락한아기사슴

![[정치]법이란 무엇일까](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/534/296/003/200x126.crop.jpg) [정치]법이란 무엇일까

물뚝심송

[정치]법이란 무엇일까

물뚝심송

![[산하의 가전사]톨스토이와 소피아](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/160/296/003/200x126.crop.jpg) [산하의 가전사]톨스토이와 소피아

산하

[산하의 가전사]톨스토이와 소피아

산하

![[비화]안티 가스통 할배의 월남참전기<7>](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/194/295/003/200x126.crop.jpg) [비화]안티 가스통 할배의 월남참전기<7>

sydney

[비화]안티 가스통 할배의 월남참전기<7>

sydney

![[문화]인터스텔라 TARS 대해부](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/177/295/003/200x126.crop.jpg) [문화]인터스텔라 TARS 대해부

히야신스님

[문화]인터스텔라 TARS 대해부

히야신스님

![[국제]G20맞이 세월호 추모 집회 in 브리즈번, 시드니](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/094/287/003/200x126.crop.jpg) [국제]G20맞이 세월호 추모 집회 in 브리즈번, 시드니

꾸물

[국제]G20맞이 세월호 추모 집회 in 브리즈번, 시드니

꾸물

![[독투불패]마틴 스콜세지표 사랑과 러브의 종교로 릴리젼-2008 레드 페스티벌 참관기](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/889/292/003/200x126.crop.jpg) [독투불패]마틴 스콜세지표 사랑과 러브의 종교로 릴리젼-2008 레드 페스티벌 참관기

홍준호

[독투불패]마틴 스콜세지표 사랑과 러브의 종교로 릴리젼-2008 레드 페스티벌 참관기

홍준호

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.