2015. 03. 23. 월요일

홍준호

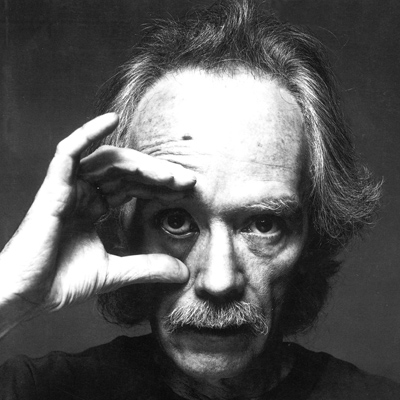

감독: 데미언 차젤레주연: J.K. 시몬스, 마일스 텔러, 멜리사 베노이스트, 폴 레이저, 오스틴 스토웰, 제이슨 블레어, 코피 서리보음악: 저스틴 허위츠촬영: 샤론 메이어R (17세 미만은 부모 동반 하에 관람) / Color / 106분원제: Whiplash

홍준호

편집: 딴지일보 cocoa

![[수기]난 귀신을 본다2: 어디에나 그들이 있었다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/182/953/003/200x126.crop.jpg) [수기]난 귀신을 본다2: 어디에나 그들이 있었다

귀부인

[수기]난 귀신을 본다2: 어디에나 그들이 있었다

귀부인

![[딴지라디오]슈퍼의 스타K 제05회: 너는 이미 호갱이다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/656/948/003/200x126.crop.jpg) [딴지라디오]슈퍼의 스타K 제05회: 너는 이미 호갱이다

딴지라디오

[딴지라디오]슈퍼의 스타K 제05회: 너는 이미 호갱이다

딴지라디오

![[IT]상품 가치 전쟁 10편 下 (1991년 QuickTime과 1992년 Video for Windows)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/028/939/003/200x126.crop.jpg) [IT]상품 가치 전쟁 10편 下 (1991년 QuickTime과 1992년 Video for Wi...

trexx

[IT]상품 가치 전쟁 10편 下 (1991년 QuickTime과 1992년 Video for Wi...

trexx

![[사회]학교 행정직을 해봐서 아는, 급식 이야기](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/607/946/003/200x126.crop.jpg) [사회]학교 행정직을 해봐서 아는, 급식 이야기

꽃게

[사회]학교 행정직을 해봐서 아는, 급식 이야기

꽃게

![[벙커1특강] 군사부장 펜더의 '워키피디아' 2탄 : 고구려-수隋 전쟁 그리고 공성전](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/758/007/004/200x126.crop.jpg) [벙커1특강] 군사부장 펜더의 '워키피디아' 2탄 : 고구려-수隋 전쟁 그리고 공성전

BUNKER1

[벙커1특강] 군사부장 펜더의 '워키피디아' 2탄 : 고구려-수隋 전쟁 그리고 공성전

BUNKER1

![[벙커1특강] 군사부장 펜더의 '워키피디아' 2탄 : 고구려-수隋 전쟁 그리고 공성전](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/253/949/003/200x126.crop.jpg) [벙커1특강] 군사부장 펜더의 '워키피디아' 2탄 : 고구려-수隋 전쟁 그리고 공성전

BUNKER1

[벙커1특강] 군사부장 펜더의 '워키피디아' 2탄 : 고구려-수隋 전쟁 그리고 공성전

BUNKER1

![[문화]화장(火葬)과 화장(化粧) 사이, 임권택과 김훈 사이](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/054/949/003/200x126.crop.jpg) [문화]화장(火葬)과 화장(化粧) 사이, 임권택과 김훈 사이

허남웅

[문화]화장(火葬)과 화장(化粧) 사이, 임권택과 김훈 사이

허남웅

![[가난특집]가난해도 쫄지마](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/658/948/003/200x126.crop.jpg) [가난특집]가난해도 쫄지마

sydney

[가난특집]가난해도 쫄지마

sydney

![[벙커1특강] 마키아벨리의 군주론 - 김용석 교수](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/722/939/003/200x126.crop.jpg) [벙커1특강] 마키아벨리의 군주론 - 김용석 교수

BUNKER1

[벙커1특강] 마키아벨리의 군주론 - 김용석 교수

BUNKER1

![[딴지라디오]과이언맨 19회: 김선 : 자전거 탄 국회의원](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/447/938/003/200x126.crop.jpg) [딴지라디오]과이언맨 19회: 김선 : 자전거 탄 국회의원

딴지라디오

[딴지라디오]과이언맨 19회: 김선 : 자전거 탄 국회의원

딴지라디오

![[이너뷰]국회의원 출마선언, 변희재를 만나다(下)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/945/939/003/200x126.crop.jpg) [이너뷰]국회의원 출마선언, 변희재를 만나다(下)

마사오

[이너뷰]국회의원 출마선언, 변희재를 만나다(下)

마사오

![[문학]본지, 당나라 한시 발굴! : 망할노무도지사(望割爐憮刀之事)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/817/939/003/200x126.crop.jpg) [문학]본지, 당나라 한시 발굴! : 망할노무도지사(望割爐憮刀之事)

산하

[문학]본지, 당나라 한시 발굴! : 망할노무도지사(望割爐憮刀之事)

산하

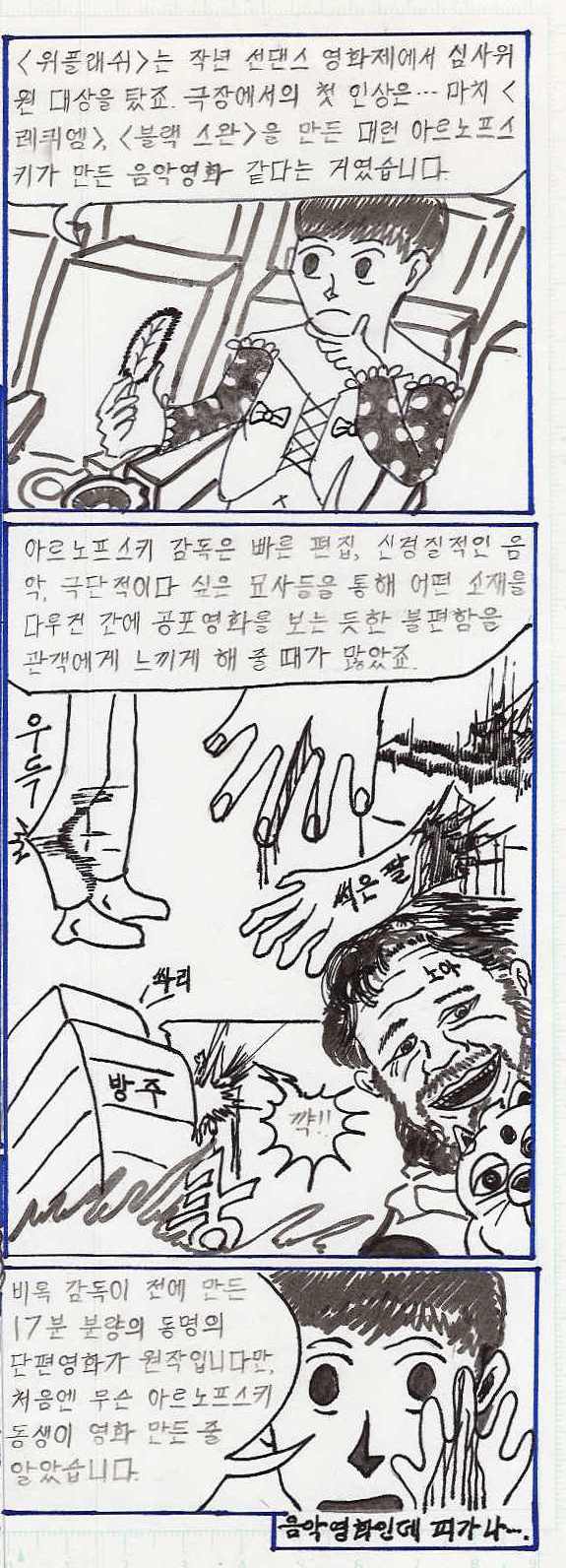

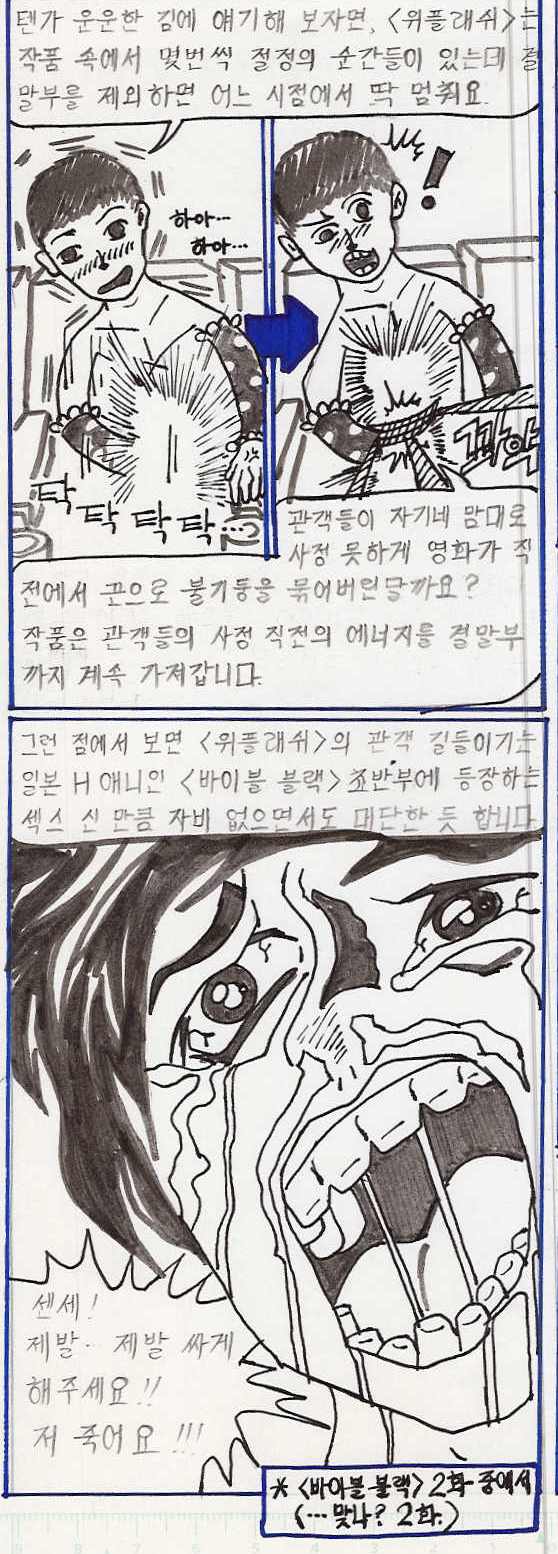

![[문화]위플래쉬 : 드럼오나니](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/574/909/003/200x126.crop.jpg) » [문화]위플래쉬 : 드럼오나니

홍준호

» [문화]위플래쉬 : 드럼오나니

홍준호

![[국제]사드를 디벼주마 : 선택의 시간이 왔다(上)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/129/939/003/200x126.crop.jpg) [국제]사드를 디벼주마 : 선택의 시간이 왔다(上)

펜더

[국제]사드를 디벼주마 : 선택의 시간이 왔다(上)

펜더

![[金氷三칼럼]리콴유의 나라에서 리콴유, 지다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/304/938/003/200x126.crop.jpg) [金氷三칼럼]리콴유의 나라에서 리콴유, 지다

金氷三

[金氷三칼럼]리콴유의 나라에서 리콴유, 지다

金氷三

![[이너뷰]국회의원 출마선언, 변희재를 만나다 (上)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/773/929/003/200x126.crop.jpg) [이너뷰]국회의원 출마선언, 변희재를 만나다 (上)

마사오

[이너뷰]국회의원 출마선언, 변희재를 만나다 (上)

마사오

![[딴지만평]노란 풍선을 끌어내리는 물귀신](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/717/914/003/200x126.crop.jpg) [딴지만평]노란 풍선을 끌어내리는 물귀신

공구

[딴지만평]노란 풍선을 끌어내리는 물귀신

공구

![[파토의 쿡 찍어 푸욱]28. 나이스함과 끈끈함](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/904/913/003/200x126.crop.jpg) [파토의 쿡 찍어 푸욱]28. 나이스함과 끈끈함

파토

[파토의 쿡 찍어 푸욱]28. 나이스함과 끈끈함

파토

![[산하의 가전사]인간을 버린 광기의 산물, 제로센](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/923/913/003/200x126.crop.jpg) [산하의 가전사]인간을 버린 광기의 산물, 제로센

산하

[산하의 가전사]인간을 버린 광기의 산물, 제로센

산하

![[가난특집]언제나 들러붙을 기세의 가난, 니들이 걱정이다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/812/913/003/200x126.crop.jpg) [가난특집]언제나 들러붙을 기세의 가난, 니들이 걱정이다

멀더요원

[가난특집]언제나 들러붙을 기세의 가난, 니들이 걱정이다

멀더요원

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.