적의 걸 빼앗아서 먹으면 좋다. 그건 누구나 아는 상식이다. 그러나 노력질이나 노획을 하는 걸 군 지휘관은 그리 좋아하는 건 아니다. 이유가 뭘까? 간단하다.

“군대가 군대인 이유는 뭉쳐있어서 군대야! 흩어지면 죽어!”

“뭉치면 살고, 흩어지면 죽는다!”

고대부터 지금까지 군대란 존재는 뭉쳐있을 때 그 힘을 제대로 발휘할 수 있다. 만약 흩어져 있으면, 그 힘은 줄어들고 적에게 짓밟힐 수 있다. 전투란 건 따지고 보면 진과 진이 맞붙어서 진이 먼저 무너지는 쪽이 지는 거다. 대부분의 사상자는 진이 무너지고 패퇴하는 와중에 뒤에서 초격(抄擊) 하는 적군에게 당하는 경우가 대부분이다. 즉, 진이 뭉쳐져 있지 않다면 군대는 공격당할 확률이 올라간다는 거다.

설사 식량을 확보한다고 하더라도 밥을 해 먹을 수 있는 여건이 안 되는 경우가 있다. 이 때문에 동서고금을 막론하고 군대란 집단은 병사들의 먹을 것 확보에 각별한 관심을 기울였다.

여기서 나오는 게 바로 군용 식량이다. 군용 식량의 핵심은 휴대성과 보존성이다.

“맛? 지금 목숨이 왔다 갔다 하는데 맛을 따져?”

“얘가 아직 배가 불렀네. 군대선 입속에 들어가는 건 다 맛있는 거야!”

그랬다. 군용식량에게 맛을 바라는 건 사치다. 영양만 있으면 된다. 그리고 휴대성과 보존성이 문제다. 군대는 비상시에 생존을 위해 음식을 준비하는 것이기에 그 휴대성과 보존성이 기본이 돼야 했다.

임진왜란 당시 조선군은 소금과 간장을 챙겨가기 위해 무명베를 맑은 장에 담갔다가 말리기를 수십 차례 해서 식사할 때 물에 풀어 마시도록 했고, 주먹밥을 만들 땐 식초를 탄 물에 밥을 짓도록 했다. 조선 후기 병사들을 보면, 옷 속에 쌀이나 곡식을 넣고 꿰매게 했다가 비상시에 뜯어먹도록 했다. 조선시대 군대도 식량의 휴대와 보존을 위해 머리를 썼던 거다.

서양에서 군용 식량의 대표 주자 격으로 나온 게 바로 비스킷이다. 쉽 비스킷(Ship Biscuit)은 영국 해군에 관심이 있는 사람이라면 한 번쯤은 들어봤을 것이다.

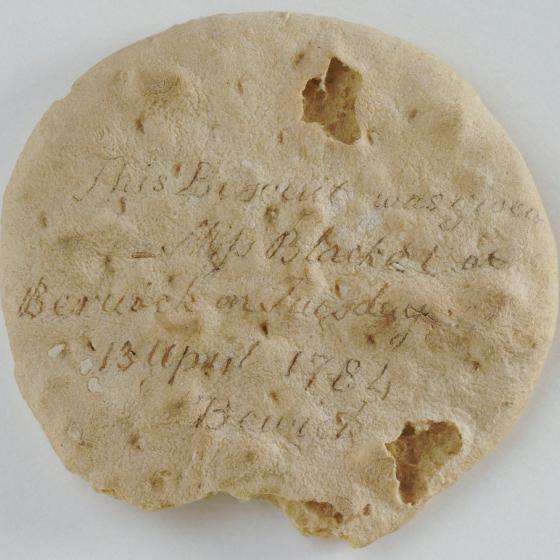

영국 그리니치 박물관에는 1784년에 만들어진 쉽 비스킷이 지금까지 보관돼 있다.

일단 우리가 생각해 봐야 하는 게 비스킷의 어원이다. 비스킷의 어원을 쫓아가보면, 누가 제일 먼저 ‘건빵’이란 걸 만들었는지 알 수 있다. 비스킷은 라틴어 비스콕투스(biscoctus)에서 시작된다. 비스콕투스가 무슨 뜻일까? 간단하다.

“2번 요리하다.”

란 뜻이다. 2번 요리하다? 간단하다. 밀반죽을 두 번 구우면 수분이 완전히 빠져나간다. 수분이 빠져나간다면, 오랫동안 보관할 수 있다.

로마군은 건빵의 원형을 만들어 낸다. 바로 부클럼(Buccellum)이다.

“수분을 날려버려! 물기가 있으면, 썩어!”

“어떻게 수분을 날립니까?”

“구우면 되지!”

“이미 한 번 구웠는데요?”

“한 번이 안 되면 두 번! 세 번! 네 번! 계속 구워!”

로마군은 휴대가 간편하고, 보존성을 극한까지 올린 군용 식량을 만들어 낸 거다. 이런 식으로 보존용 빵을 만드는 건 로마 이전에도 있었다. 이집트의 경우는 수수와 기장으로 이런 식의 빵을 만들었으나, 밀가루를 사용한 건 로마군이 최초다.

우리가 먹고 있는 건빵이란 개념은 이미 몇 천 년 전에 나온 거다. 생각 외로 오래된 음식이다. 이 건빵들 중 가장 유명한 게 앞에서 언급한 쉽 비스킷(Ship Biscuit)이다. 영화 마스터 앤드 커맨더(Master and Commander)를 보면, 선장인 오브리가 친구이자 의사였던 머투린을 쉽 비스킷으로 놀리는 장면이 나온다. 쉽 비스킷에 벌레가 기어다니는 장면에서,

“큰 바구미(딱정벌레목 바구미과의 곤충)와 작은 바구미 중 뭘 선택할 건가?”

의사이자 자연과학자인 머투린은 학자적 관점에서 큰 걸 선택하겠다고 했다가 놀림을 받는다.

“바구미는 작은 걸 선택해야지!”

오브리-머투린 시리즈를 보면 이 쉽 비스킷에 관한 이야기가 많이 나와 있다. 이게 너무 당연한 게 쉽 비스킷은 당시 영국 해군의 상징이었다. 육지라면 식량을 구할 방법이 있었지만, 바다에서는 배에 싣고 간 음식이 거의 다라고 봐도 무방하다(낚시로 생선을 낚을 수도 있겠지만). 문제는 음식뿐만이 아니었다. 식수와 연료도 문제였다. 물은 시간이 지나면 썩기에 해군은 맥주나 럼 같은 술을 찾게 됐다. 음식 조리를 위한 땔감도 한계가 있기에 이들은 나름의 조리법을 생각해야 했다(온도를 높여야 하는 굽는 요리보다 삶는 걸 선택하는 경우가 많았다). 이런 상황에서 배 위에 오븐을 놓고 빵을 구울 수는 없었다.

이렇게 해서 나온 게 쉽 비스킷이다. 수분을 극한까지 줄인 쉽 비스킷은 장기보전이 가능했다. 수분이 거의 없었기에 썩지 않았다. 대신 먹기가 애매했다. 쉽 비스킷을 먹다가 이빨이 빠졌다는 말까지 나올 정도였다(18세기 쉽 비스킷이 아직까지 보존되고 있으니...).

영국이 쉽 비스킷을 먹었다면, 이탈리아는 파스타를 먹었다. 역시나 수분 함량을 극한까지 줄여서 장기 보존에 유리했기 때문이다.

이 당시 범선의 식량은 이 쉽비스킷과 염장 소고기, 염장 돼지고기로 채워졌다. 선원들은 염장 고기를 물에 씻어서 소금기를 뺀 다음 요리해서 먹었고, 쉽 비스킷은 물에 불려서 오트밀처럼 만들어 먹기도 했고, 쪼개서 그냥 먹기도 했다(쉽비스킷 취식의 기본은 ‘충격’이다. 먹기 전에 몇 번 내리쳐서 바구미와 구더기를 털어내고, 입에 넣기 전에 내리쳐서 쪼개 먹는 경우가 많았다. 그냥 먹기에는... 너무 딱딱했다).

툭 까놓고 말해서 쉽비스킷을 지금의 비스킷이나 빵으로 보기엔 어려운 게 그 제조법이 맛과는 거리가 있었다. 오늘날 빵을 만들기 위한 필수 재료인 버터나, 계란, 이스트 같은 건 하나도 들어가지 않았다. 그냥 물과 밀가루로 반죽을 하고는 몇 번을 굽는 거다. 얼마나 많이 수분을 날리느냐에 초점이 맞춰져 있었기에 맛과는 거리가 멀었다.

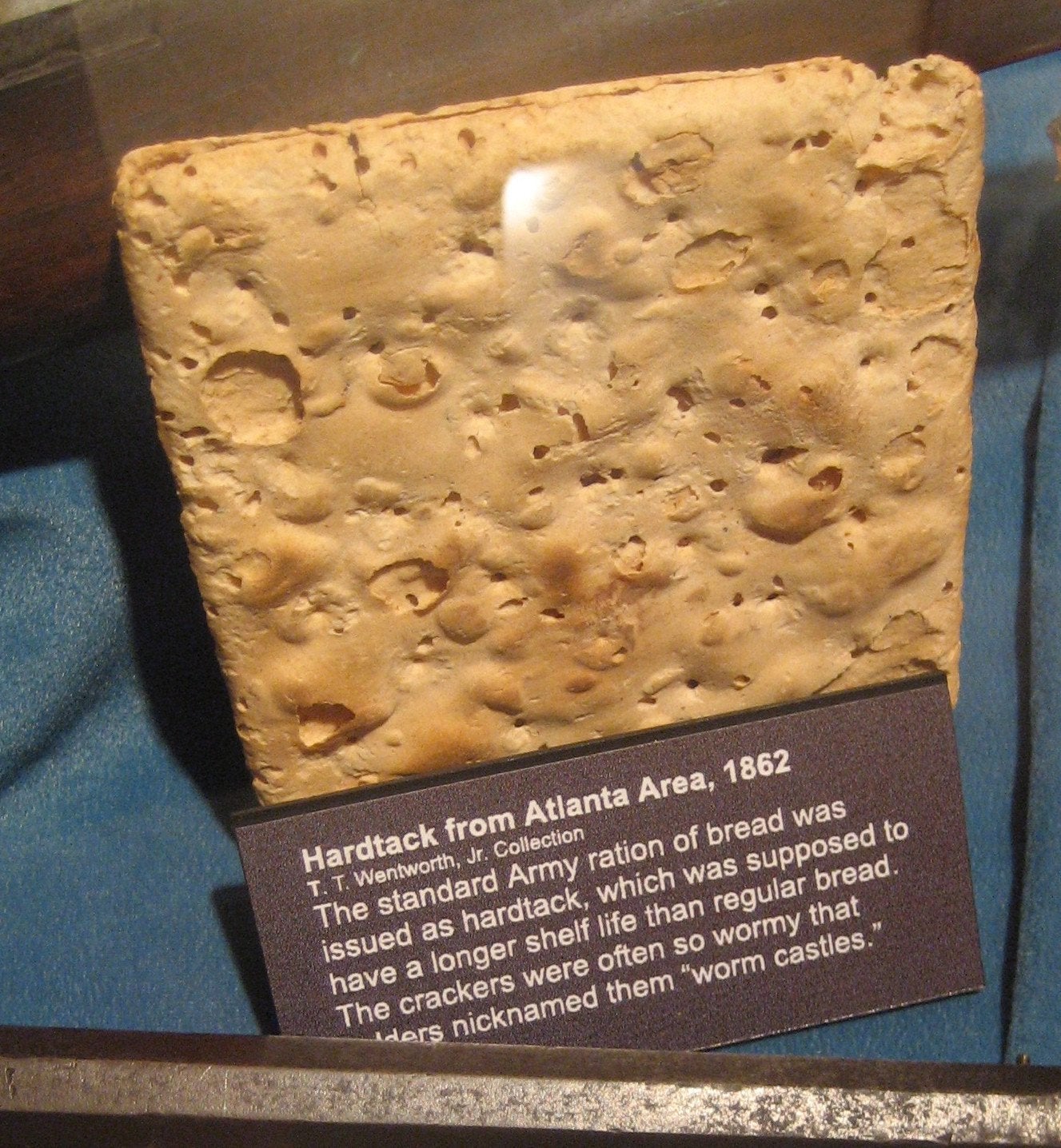

쉽비스킷처럼 군용으로 쓰이기 위해 만들어진 딱딱한 ‘빵’. 즉, 건빵을 일컫는 말이 바로 하드택(hardtack)이다. 직역하자면,

“딱딱한 장비”

라고 할 수 있겠는데, 딱딱하고 먹기 힘들다는 의미다. 비스킷이란 이름이 사치로 느껴진 거다. 말 그대로 벽돌이라고 해야 할까?

대항해 시대의 범선 선원들이나 영국 함대의 승무원들에게 있어 ‘음식’이란 살기 위한 영양소 공급 그 이상도 이하도 아니었다. 이 당시 염장 고기류들은 너무 딱딱해서 톱질을 해 썰어서 먹었고, 쉽비스킷은 강하게 내리쳐 쪼개 먹어야 했었다. 보존만 생각하다 보니 맛은 뒷전으로 밀린 거다.

나폴레옹 전쟁 시절이나 남북전쟁 시절 제조한 하드택이 지금까지 박물관에 보존돼 있고, 실제로 이걸 먹기도 하는 걸 보면, 그 보존의 유효성은 인정되지만... 역시나 맛과는 거리가 있었다.

자, 문제는 이 하드택이 어떻게 건빵이 됐냐는 거다. 결론부터 말하고 시작하겠다.

“한국 건빵은 일본에서 시작됐다.”

그렇다. 한국 건빵은 일본에서 건너왔다. 그럼 일본은 어째서 건빵을 개발했던 걸까? 간단하다. 전쟁 때문이다.

일본이 ‘빵’이란 음식을 처음 접한 건 1534년이었다. 포르투갈 상선 선원들이 먹던 호밀빵을 보고 일본인들은 빵이란 물건을 처음 확인했지만, 이때까지는 그저 서양의 신기한 음식 그 이상도 이하도 아니었다.

그런 일본이 빵에 대해 관심을 가지게 된 건 아편전쟁 때문이다.

<계속>

추천

» 국방 브리핑 32 : 군대의 역사를 바꾼 건빵 2 펜더

추천

부동산 묵시록3: 적은 예상보다 막강하다 둥이

추천

부동산 묵시록2: 윤리적 최전선이 사라지다 둥이

추천

사회복무요원 튜토리얼 1 - 우리도 훈련소에 간다 캡틴아프니까 인생 이모작, 집 짓는 여자 8: 민원열전 - 흡혈귀형

집짓는여자

인생 이모작, 집 짓는 여자 8: 민원열전 - 흡혈귀형

집짓는여자

![[아베는 지금]코로나19에도 여행은 가라는 아베 정부](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/195/920/633/200x126.crop.jpg) [아베는 지금]코로나19에도 여행은 가라는 아베 정부

kohui

[아베는 지금]코로나19에도 여행은 가라는 아베 정부

kohui

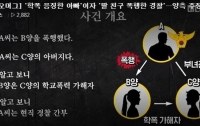

학교폭력을 대하는 아빠의 자세 1: 냉정해야 합니다

바다사이

학교폭력을 대하는 아빠의 자세 1: 냉정해야 합니다

바다사이

![[수기]노가다 칸타빌레 37 : 철근공 vs 형틀목수 1](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/004/285/634/200x126.crop.jpg)

추천

[수기]노가다 칸타빌레 37 : 철근공 vs 형틀목수 1 꼬마목수![[딴지만평]푸드득](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/078/938/633/200x126.crop.jpg) [딴지만평]푸드득

zziziree

[딴지만평]푸드득

zziziree

추천

찌질한 아저씨의 실패담 메들리 2: 나는 울었고, 10년 회사생활도 접었다 왕털풍뎅이 『대망』으로 바라본 전국시대 18 : 우에스기 겐신 ⑥

펜더

『대망』으로 바라본 전국시대 18 : 우에스기 겐신 ⑥

펜더

![[도기현의 무예이야기]무예의 고수](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/570/911/633/200x126.crop.jpg) [도기현의 무예이야기]무예의 고수

도기현

[도기현의 무예이야기]무예의 고수

도기현

![[딴지만평]공갈빵](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/778/558/633/200x126.crop.jpg) [딴지만평]공갈빵

zziziree

[딴지만평]공갈빵

zziziree

![[딴지만평]혹시...큰 그림?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/495/559/633/200x126.crop.jpg) [딴지만평]혹시...큰 그림?

zziziree

[딴지만평]혹시...큰 그림?

zziziree

추천

로열 패밀리 이야기2, 스웨덴-노르웨이 편 : 평민 출신 왕족, 극과 극 카인![[탐사]노량진 블루스 1 : 아스팔트 위의 바다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/435/786/632/200x126.crop.jpg)

추천

[탐사]노량진 블루스 1 : 아스팔트 위의 바다 근육병아리

추천

핵전력 3위, 군사강국 프랑스 4(完): 돈 내라는 트럼프, 목소리 높이는 마크롱 펜더

추천

찌질한 아저씨의 실패담 메들리 1: 대학 졸업과 IMF 왕털풍뎅이

추천

또 다른 일본, 야쿠자 100년사 6: 2대 오야붕의 죽음과 3대 오야붕의 대두 누레 히요코![[도기현의 무예이야기]진정한 강함이란](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/477/673/632/200x126.crop.jpg) [도기현의 무예이야기]진정한 강함이란

도기현

[도기현의 무예이야기]진정한 강함이란

도기현

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.