고등학교 시절 나는 생각했다. 남들처럼 등 떠밀리듯 취업하지는 않겠노라고, 남들 다 하니까 토익 공부하고, 공부보다 취업만을 위해 살고 싶지 않겠다고.

대학 들어와서 생각은 더 명확해졌다. 방학 때 할 것이 없어서 영어라도 따놓자는 심산으로 학원에 다니는 친구들이 많았지만, 학생회, 학회 활동으로 방학 때 학기 중보다 더 바쁘게 살았던 나에겐 별로 와 닿지 않았다. 적어도 대학에 다니는 만큼은 대학생이 할 수 있는 활동을 하고 싶었다.

슬슬 나중에 뭐 해 먹고 살지 고민이 드는 3학년이 되고 나서도 그렇게 떠밀리듯, 내가 하고 싶은 일도 아닌 직장에 취직해서 꾸역꾸역 먹고 살기는 싫었기에 취업 고민은 미뤄졌다. 토익‧토플 같은 영어 시험 준비는 남의 이야기였다.

그랬던 내가, 토익학원 수강 4주차를 찍고 있다.

너라고 해서 피해갈 수 있던 게 아니었어, 임마.

지금까진 학생회와 학회 활동으로 현실의 고민을 유예해 온 것일 수도 있겠다. 솔직히 학생회 활동을 어떻게 하면 더 잘 할 수 있을지만 고민했지, 미래에 무엇을 하면서 살지에 대해서는 유예한 게 맞다. 학생회 활동을 그만두기로 마음먹었을 때부터 졸업 이후에 대해 고민하기 시작했던 것 같다. 당장 해결되지 않은 군 문제부터 시작해서. 이거 참 골치 아픈 일이다. 대학의 울타리까지 벗어난 이후에는 어떻게 살 것인가.

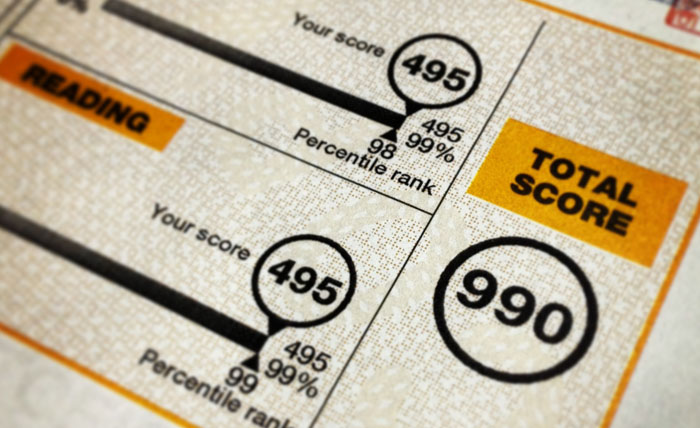

고민 끝에 로스쿨을 알아보았다. 많은 고민 끝에 내린 결론인데, 일단 입학하고 나면 군 문제를 해결할 수 있다는 점이 매력적이었다. 어릴 때 법에 관심이 많기도 했고. 로스쿨 입시 준비를 하는데, 오호 통재라, 영어 점수가 필요하단다. 로스쿨 입시에서 영어공인점수 고득점은 기본이란다. 세상에나, 난 영어 고자인데.

난 정말 알아주는 영어 고자다. 수학을 싫어했던 내가 이과에 갔던 이유는 간단했다. 영어가 수학보다 더 싫으니까. 고3때 외국어 성적은 심지어 7등급(!)이다. 대학교도 수능 성적 하나도 안 보는 수시 전형이었기에 들어갈 수 있었다. 또 내가 나온 고등학교는 영어 교육을 거의 방임하다시피 하는 학교였기 때문에 영어를 근 6~7년 간 놓았다. 그런데 영어 고득점이 필요하다니! 오, 하느님, 부처님.

여름방학 때부터 토익의 세계에 들어가 볼까 하였으나 그 땐 로스쿨 준비에 확신이 서지 않았기도 했고, 학기 내내 학생회 격무에 시달렸던 터라 그냥 쉬고 싶었다. 그렇게 집에서 뒹굴뒹굴, 여행을 한 번 다녀오니 또다시 학생회실 이사, 학생회 회의 등 굵직한 학생회 업무가 쓰나미처럼 몰려들었다. 내 3년간의 대학 생활 중 가장 무의미한 방학이었다.

결국 학생회 활동을 모두 마무리한 새해가 밝고서야 토익학원에 등록했다. 토익은 토익에게 물어보랬지. 그래, 학교 근처 YBM 입문반에 다니자. 선정 이유는 별 거 없다. 학교에서 가까워서, ‘토익은 토익에게 물어보라’는 카피라이트에 혹해서, 센터 데스크에서 첫 토익이면 입문반 들어가라고 해서. 그렇게 나도 여느 20대들처럼 영어의 구렁텅이(?)에 빠졌다.

서론이 길었다.

토익학원 개강 첫날, 1층에 들어선 순간부터 엄청나다. 빌딩의 현관문은 수많은 학생들을 토해내고 동시에 수많은 학생들을 꾸역꾸역 안으로 들이고 있었다. 강의실 복도로 들어서자 역시나 수많은 학생들이 나를 반겼다. 이런 인파를 본 게 오랜만일 정도로 강의실을 가득 메우고 있다. 수강생은 90명인데 모두 마감되었단다. 길쭉하게 좁아터진 강의실에 빈자리 하나 없이 가득 메운 모습을 보고 신선한 충격을 받았다. 이 영어 시험이 대체 무엇이기에 이 좁아터진 강의실에 콩나물시루처럼 다닥다닥 붙어있는가.

그래도 사람은 사람인지라 저렇게 열정적이던 수업 분위기도 갈수록 풀어지고 흐트러진다. 성인들이 다니는 데다 보니 학생을 대상으로 한 학원처럼 일일이 코칭해주거나 빡세게 체크할 수가 없다. 수강생부터 90명인데 이걸 강사 혼자서 어떻게 일일이 코칭하나. 숙제 안 해왔다고 해도 다들 사정이 있을 수도 있는 거고.

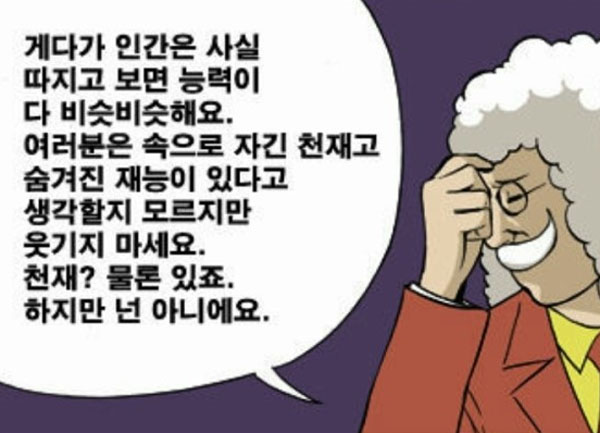

때문에 강사는 끊임없이 성공사례와 실패사례를 설파하면서 공부하게 만든다. 이러이러하니 할 수 있다, 이러이러하면 망한다 하는 것들. 지루해진다 싶으면 바로 튀어나온다. 우리 강사는 수업 중간에 곁가지 이야기를 자신의 신변잡기와 섞어서 자주 얘기하는 편이라 재미있다. 들으라는 수업은 안 듣고 이런 거에나 재미 붙이고 말이야. 그런데 이 얘기를 4주째 듣다보니 왠지 모르게 서글퍼진다.

한 번은 제주도에서 올라온 학생이 있다는 거다. 제주도에서 너네 같이 올라왔으니까 친해지라고 카톡방을 만들어줬다나 뭐라나. 첫 날 학원을 가득 메운 인파보다도 더욱 충격적이었다. ‘토익’이라는 시험은 대한민국에서 치트키 같은 존재인 건가. 이 시험이 대체 뭐길래 제주도에서 서울까지 비행기 타고 오게 만드는 거지. 사는데 딱히 도움 될 것 같진 않은데.

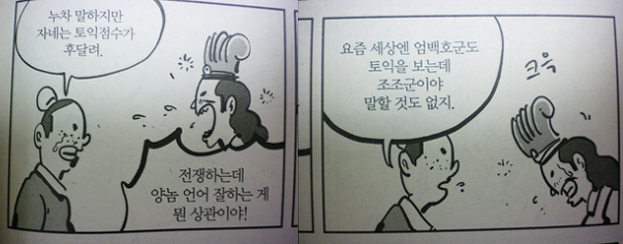

로스쿨도 그렇다. 한국말 가지고 법학 공부하는 데 양놈 언어가 대체 뭔 상관이야!

요새는 공무원도 토익 점수 따놔야 된다고 한다더라. 그러면서 어떤 길을 가든 생각 잘하란다. 어디 취직해도 45세 넘기기 쉽지 않다고, 45세 못 넘기면 아무리 좋은 직장 간들 결국 치킨집으로 수렴하는 거라고.

구체적인 사례를 들기 시작했다. 30대까지 토익 준비 안 하고 알바만 하다가 인생 망했다는 자기 친구 이야기를 꺼냈다. 약속 같은 거 중요하지 않다, 토익 따야할 땐 공부 빡시게 해서 따야 된다. 그 친구도 토익 같은 것 한 번 준비 해보지 않고 아르바이트만 전전하다 이젠 나이가 다 차서 어딜 넣어도 받아주는 곳이 없다고 했다. 그렇게 되기 싫으면 토익 열심히 하라는 거지.

근데 토익 잘 해도 우울하긴 매한가지다. 이번에는 자신의 동생 이야기를 했다. 수강생들이 자신의 동생 같다는 것이다. 동생도 딱 창창한 20대 중후반 취업준비생으로, 토익 980에 토익 스피킹 등 각종 영어 시험은 전부 만점에, 대외활동도 2~3개 이상, 심지어 대기업 인턴도 2~3개 이상 했다고 한다. 누나인 자기가 보아도 이 정도 스펙이면 대기업 갈 법도 한데 취직이 안 된다고 한다. 과가 그다지 좋지 않아서인 것 같다고 덧붙였다. 취업 준비로 워낙 힘들어하니 여행 좀 다니면서 쉬라고 하고 싶은데, 그러다 보면 늦어지고, 나이가 많으면 또 받아주지를 않는다.

자기 얘기도 했다. 어쩌면 지금까지 나온 사례 중 가장 영어를 잘하는 사람일 것이다. 강사는 학원에서 어느 정도 자리 잡은 삶에 만족하는 듯 했다. 하지만 그녀 역시도 비정규직이라는 자조 섞인 한탄을 내뱉었다. 3개월마다 계약서를 쓴다고, 연봉 협상 그런 것도 없다고. 점심 먹을 새도 없이 이어지는 강의는 수강생인 내가 보기에도 굉장히 강도가 세 보였다. 아침 9시부터 저녁까지 편하게 식사할 새 없이 강의를 한다는 것이 보통 일은 아니리라.

이거 뭐 어떡하라는 거야...

학생회를 할 때 홈커밍데이 행사 같은, 졸업하신 높은 선배들과 함께하는 자리가 꽤 있었다. 그 때마다 높은 선배들은 이렇게 말했다.

“요새 애들, 너무 힘든 것 같아.”

“맞아. 우리 대학 때는 낭만이라도 있었는데, 먹고 살 걱정은 크게 안 했던 것 같은데.”

“조금이라도 젊었을 때 놀아야 하는데 이건 뭐 놀지도 못하고 만날 책상 앞에서 공부해야 하고.”

“불쌍해.”

<응답하라> 시리즈가 공전의 히트를 치고 <토토가>가 음원 차트를 줄을 세우며, 복고 열풍은 열풍이 아니라 ‘트렌드’가 되었다. 내가 평소에 20대 답지 않다는 소리를 듣고 살기는 하지만, 이 복고 열풍에 우리 삼촌 세대만큼 추억할 수는 없을 것이다.

복고 열풍에 있어 삼촌 세대가 부러웠던 건 단순한 문화의 주류가 된 복고 열풍을 온전히 소비할 수 있다는 점이 아니라, 가장 활기찬 20대의 기억을 낭만이 있고 빛나는 시기로 추억할 수 있다는 점이었다. 적어도 그들에게는 20대의 기억은 자신들에게 있어서나 사회적으로나 가장 황금기였다는 자부심이 있다.

20년 뒤, 우리 세대는 지금 우리가 보내고 있는 20대를 어떻게 기억하게 될까. 글쎄, 졸업반이 된 내 친구들과 얘기하다보면 ‘헬조선’, ‘탈조선’ 얘기만 나온다. 20대의 혈기가 넘치는 젊음을 먹고 살 걱정으로 책상 앞에서 치열하게 경쟁해야 한다. 이것저것 해보고 싶은 것들을 유예한 채로 대외활동으로, 영어 점수로, 고시 준비로, 스펙 쌓기 준비로 너도나도 경쟁해야 한다. 경쟁을 뚫고 어렵사리 취업해도 해고될 걱정을 해야 한다. 그래서 능력을 가진 다양하고 많은 사람들이 안정된 직장이란 이유로 공무원 시험에 덤벼드는 거다.

2016년 1월 우리의 자화상을 20년 뒤에는 어떻게 추억하게 될까. 우리의 삼촌세대는 적어도 지나간 기억을 황금기로 추억할 수라도 있다. 하지만 지금의 20대가 20년 뒤에도 ‘헬조선’ 현실을 ‘그때가 좋았지’라며 퉁칠 수 있을까?

솔직히 자신이 없다.

헬조선이라 그런 건지 내가 너무 세상 물정을 몰라서 그런 건지 잘 모르겠다. 하지만 어느 쪽이든 갑갑하다. 그래서 일까, 총선에 나온 사람들이 청년층의 울분을 풀어주겠다고 한다. 심지어 청년층을 대의하겠다고 나온 청년 후보들도 눈에 띈다. 기대는 않는다. 선거로 훼까닥 바뀔 세상이면 진즉에 바뀌었겠지.

훼까닥 뒤집어질 세상은 아니니 뭐 어쩌겠나. 영단어 외우러 가야지. 5월에 있을 토익 개정 전까지 목표 점수를 따려면 부지런히 달려야 한다.

편집부 주 위 글은 독자투고에서 납치되었습니다. 딴지일보는 삼진아웃 제도의 유구한 전통을 이어온바, 톡투불패 및 자유게시판(그외 딴지스 커뮤니티)에 쓴 필자의 글이 3번 마빡에 올라가면 필진으로 자동 등록됩니다. |

독자투고 갈맥

편집: 딴지일보 챙타쿠

![[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 3부3 - 도조 히데키, 그리고 또 하나의 괴물](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/121/550/074/200x126.crop.jpg)

추천

[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 3부3 - 도조 히데키, 그리고 또 하나의 괴물 펜더![[경제]컨설팅 일지 17. 프리젠테이션의 기술](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/461/768/073/200x126.crop.jpg) [경제]컨설팅 일지 17. 프리젠테이션의 기술

워크홀릭

[경제]컨설팅 일지 17. 프리젠테이션의 기술

워크홀릭

![[IT]라인(line.co.kr)도메인 해프닝과 네이버](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/189/810/073/200x126.crop.jpg) [IT]라인(line.co.kr)도메인 해프닝과 네이버

trexx

[IT]라인(line.co.kr)도메인 해프닝과 네이버

trexx

![[생활]내가 해봐서 안다 : 단독주택 생활, 마지막 조언](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/228/773/073/200x126.crop.jpg)

추천

[생활]내가 해봐서 안다 : 단독주택 생활, 마지막 조언 잘모르는숲![[리뷰]안경은 어떻게 만들어 지나 – Mr. Blue2.0 사용기](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/692/781/073/200x126.crop.jpg) [리뷰]안경은 어떻게 만들어 지나 – Mr. Blue2.0 사용기

행복한안경사

[리뷰]안경은 어떻게 만들어 지나 – Mr. Blue2.0 사용기

행복한안경사

![[국방]답답해서 내가 분석한다: 북한 장거리 미사일? 용어부터 틀렸다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/318/464/073/200x126.crop.jpg)

추천

[국방]답답해서 내가 분석한다: 북한 장거리 미사일? 용어부터 틀렸다 엘랑![[국제]프랑스는 지금16: 남편 혹은 짐승을 살해한 여자](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/065/479/073/200x126.crop.jpg) [국제]프랑스는 지금16: 남편 혹은 짐승을 살해한 여자

아까이소라

[국제]프랑스는 지금16: 남편 혹은 짐승을 살해한 여자

아까이소라

![[농평]머저리 2016 : 개성공단 전면중단 정부 헌정작, 개봉](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/959/464/073/200x126.crop.jpg)

추천

[농평]머저리 2016 : 개성공단 전면중단 정부 헌정작, 개봉 산하![[단독]청와대 인턴은 왜 최종합격이 취소됐나](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/958/950/071/200x126.crop.jpg)

추천

[단독]청와대 인턴은 왜 최종합격이 취소됐나 cocoa![[문화]아빠의 마음으로 정리한 창작동요제의 흥망성쇠](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/861/177/072/200x126.crop.jpg) [문화]아빠의 마음으로 정리한 창작동요제의 흥망성쇠

임종금

[문화]아빠의 마음으로 정리한 창작동요제의 흥망성쇠

임종금

![[잡식]언젠간 쓸모 있을지 모를 짧은 지식 4](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/580/981/071/200x126.crop.jpg) [잡식]언젠간 쓸모 있을지 모를 짧은 지식 4

알려지지 않은 주시자

[잡식]언젠간 쓸모 있을지 모를 짧은 지식 4

알려지지 않은 주시자

![[IT]오라클VS구글 총력 분석기: 재앙의 서막](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/315/710/071/200x126.crop.jpg)

추천

[IT]오라클VS구글 총력 분석기: 재앙의 서막 춘심애비![[취미]산호이야기 4: 금수저 산호도 있다?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/590/931/071/200x126.crop.jpg) [취미]산호이야기 4: 금수저 산호도 있다?

스탄

[취미]산호이야기 4: 금수저 산호도 있다?

스탄

![[한동원의 적정관람료]검사외전](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/529/930/071/200x126.crop.jpg) [한동원의 적정관람료]검사외전

한동원

[한동원의 적정관람료]검사외전

한동원

![[카드브리핑]90%는 모를 거라 생각하는 미국 대통령 선거 과정](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/487/762/071/200x126.crop.jpg)

추천

[카드브리핑]90%는 모를 거라 생각하는 미국 대통령 선거 과정 군사잡지![[정치]10문 10답으로 정리하는 버니 샌더스](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/037/693/071/200x126.crop.jpg)

추천

[정치]10문 10답으로 정리하는 버니 샌더스 물뚝심송, cocoa![[사회]토익학원에서 20년 후의 모습을 그려보았다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/109/643/071/200x126.crop.jpg) » [사회]토익학원에서 20년 후의 모습을 그려보았다

갈맥

» [사회]토익학원에서 20년 후의 모습을 그려보았다

갈맥

![[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 3부2 - 태평양 전쟁의 씨앗2](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/764/372/071/200x126.crop.jpg)

추천

[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 3부2 - 태평양 전쟁의 씨앗2 펜더![[생활]내가 해봐서 안다 : 단독주택 드라이비트 단열](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/439/383/071/200x126.crop.jpg)

추천

[생활]내가 해봐서 안다 : 단독주택 드라이비트 단열 잘모르는숲![[문화]2016 내멋대로 걸그룹 예측 : Rising Girls](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/663/333/071/200x126.crop.jpg) [문화]2016 내멋대로 걸그룹 예측 : Rising Girls

성게매니아

[문화]2016 내멋대로 걸그룹 예측 : Rising Girls

성게매니아

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.