1. 사실무근 댓글 하나

화성의 한 아파트 실내에서 똥이 들어 있는 비닐봉지가 발견되었다. 이 뉴스가 사람들 입에 오르내리다가 어느 분께서 어디엔가 이런 글을 남기면서 이야기가 걷잡을 수 없이 커졌다.

일단은 좀 깼다. 나보다 앞서 건설 현장에서 일어나는 웃지 못할 일들에 대해 유려한 문장으로 기사를 쓰셨던 꼬마목수님이 이미 거의 2년 전에 똥오줌도 제대로 볼 수 없는 건설 현장의 문제에 대해 써주셨기 때문이다(기사링크 : [수기]노가다 칸타빌레 43 : 오줌으로 만든 아파트).

그런데 그게 마치 새로운 이야기인 것처럼 아주 낯설게 포장되어 돌았다. 그것도 상당히 왜곡되어서 말이다. 뭐 건설 현장에 오면 반나절 내에 오바이트하고 기절할 분들이 벌이는 말 잔치, 새로운 것은 없다. 요즘처럼 32도 근처면 현장의 온도는 42도는 족히 넘는다. 거기다 요즘처럼 습한 날씨엔? 답 없다. 말 잔치 하시는 분들이 이 날씨에 오면 반나절도 안 돼서 열사병으로 쓰러진다는 것에 500원 걸 수 있다. 하여튼 건물이 어떻게 올라가는가에 아예 관심 없는 분들이 클릭 수 확보하겠다고 본지가 거의 2년 전에 다룬 내용을 대충 우라까이(베껴쓰기) 하던 판에 뭔 이야길 더 하겠는가.

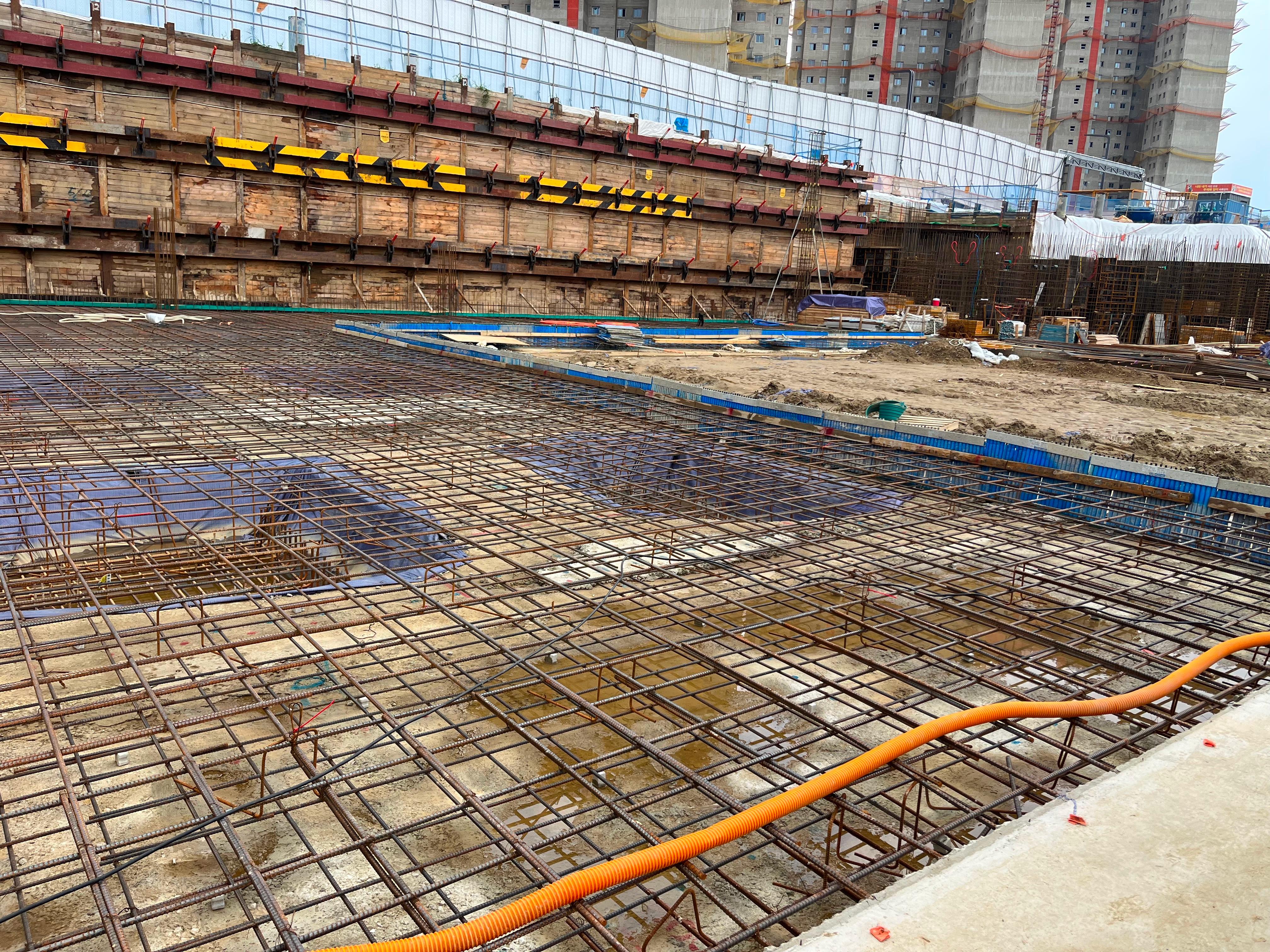

무엇보다 저 댓글, 사실과는 좀 거리가 멀다. 위의 댓글에서처럼 똥을 누려면 철근 위에서 눠야 한다. 그런데 철은 열전도성이 아주 좋은 물질이다. 여름에는 아주 뜨겁고 겨울에는 몹시 춥다. 무엇보다 개방된 공간이다.

사진은 지금 내가 일하는 현장이다. 현장에서 일하신 분들이라면 어느 단계인지 아실 게다. 버림 콘크리트 친 다음에 Footing(기초) 만들려고 하는 단계다. 저 문제의 댓글처럼 콘크리트 안에 똥이 들어가려면 저 철근들 위에 앉아서 볼일 봐야 한다. 저렇게 개방된 공간에서 똥을 누고 있으면 다들 가만히 있을 것 같은가? 사방팔방의 안전요원들에게 바로 끌려 나간다. 아니 무엇보다 저 댓글처럼 하려면 세대가 올라가는 중에 대변을 봐야 하는데 그러면 알폼(거푸집) 만드는 이들이 모두 밟고 다닐 수밖에 없다. 장담하건대 대변 보기 전에 알폼에 찍힐 것이다. 더러운 놈이라고.

무엇보다 화성의 그 아파트는 골조 올라가는 중에 똥을 눈 것이 아니라 골조 다 올라간 다음에 내장 작업하던 이들이 만들어 놓은 것이다. 현직 노가다라면서 골조와 내장도 구분 못하고 어떻게 작업하는지도 모르는 채 막 갈긴 거다. 시멘트로 묻는다는 것도 깨는 게, 골조 올라간 다음에 시멘트는 2센티 정도밖엔 안 들어간다. 보일러 코일 깔기 위해서 말이다. 무엇보다 저 댓글처럼 하려면 시멘트 작업을 하게 되는 내장 인력들이 똥을 정말 좋아해서 똥과 시멘트를 비벼 넣어야 한다는 이야기가 된다. ㅅㅂ 건설노동자들은 인분 페티쉬 같은 게 있단 말인가?

저게 말도 안 된다는 소리임을 취재한 곳도 있다(기사링크 : 모든 아파트 신축 현장에 '똥방'이 존재한다?).

그런데 왜 건설노조에선 현장에서 똥을 눈다고 인정부터 했냐고? 이미 2년 전에 꼬마목수님이 쓴 이야길 다시 반복하고 있는 게 참 깝깝하다. 그래도 하나씩 설명해보자.

사진의 이 현장, 지금 내가 일하는 곳이다. 아파트 14개 동이 올라가는 곳으로 평균 출력인원(出力人員, 일하러 나오는 '작업자'들의 숫자)이 500명인 현장이다. 형틀 목수들과 철근공들이 주로 일하는 현장은 사진에서 보듯 기초부터 지하 주차장까지다. 세대가 올라가기 시작하면 알루미늄 거푸집 작업을 하는 이들에게 넘기고 대부분의 목수는 현장을 떠난다.

500명이 일하는 이 현장에 수세식으로 된 남자 변기 6개, 여자 변기 2개인 화장실이 하나 있다. 그것도 저 밑이 아니라 위의 사무동 건물에. '작업자'들의 상황은 알 바 없어도 '관리자'들의 배변은 중요하거든. 사무동 건물 반대쪽에 포세식 변기 화장실(거품이 계속 흘러나와서 악취를 막아주는 간이 화장실. 전기 끊어지면 바로 악취가 진동한다)도 하나 있다.

실제로 일하는 현장에는 간이 화장실이 딱 하나 있다.

급하면 저기라도 달려가야 하기에 연장 가방엔 항상 휴대용 휴지와 작은 물티슈를 넣어둔다. 저기서 볼일 보면 손도 못 닦고 일해야 한다. 요즘처럼 더워서 물 많이 마시는 날에 뒤처리 제대로 안 하면 팀원의 절반은 이질로 실려 갈 수도 있다.

믿거나 말거나 원청사 현장 안전과장의 말에 따르면 저게 재계 순위 50위에 들어가는 건설회사의 운영 원칙이라고 한다. 저 간이화장실도 똥 봉지 아파트가 뉴스를 타기 시작한 직후에 설치된 거다. 더 골때리는 것 한 가지가 무엇인지 아는가? 명색이 1군업체(보통 코스피에 상장된 건설회사를 말한다)인데도 소변을 볼 수 있는 간이 소변기가 이 넓은 현장에 하나도 없다. 아파트 14개 동을 만드는 현장에!

보통 플라스틱으로 이렇게 생겨먹었고, 호스를 등유통에 연결하여 배치한다. 개당 4만 1천 원인가 그렇다. 바람이 조금이라도 세게 불면 넘어지기 때문에 안 갖다 놓은 건지, 아니면 별도 관리할 인건비를 아끼고 싶어서 그런지 모르겠다. 그런데 요즘처럼 더워서 수시로 냉수를 들이켜야 하는 상황에서 저렇게 생겨먹은 간이 소변기도 없으면 소변은 어떻게 해야 할까?

원청사에서 고용한 현장 안전요원들에게 이야기하니까 그분들, 이렇게 말했다.

"저어기 보이는 여자분들 눈에만 안 걸리면 되는 거 아니에요? 사방에 있는데 뭘 갖다놔요"

그나마 여긴 아파트 현장이라 나은 편이다. 진짜 열악한 곳으로 가면 답이 없다.

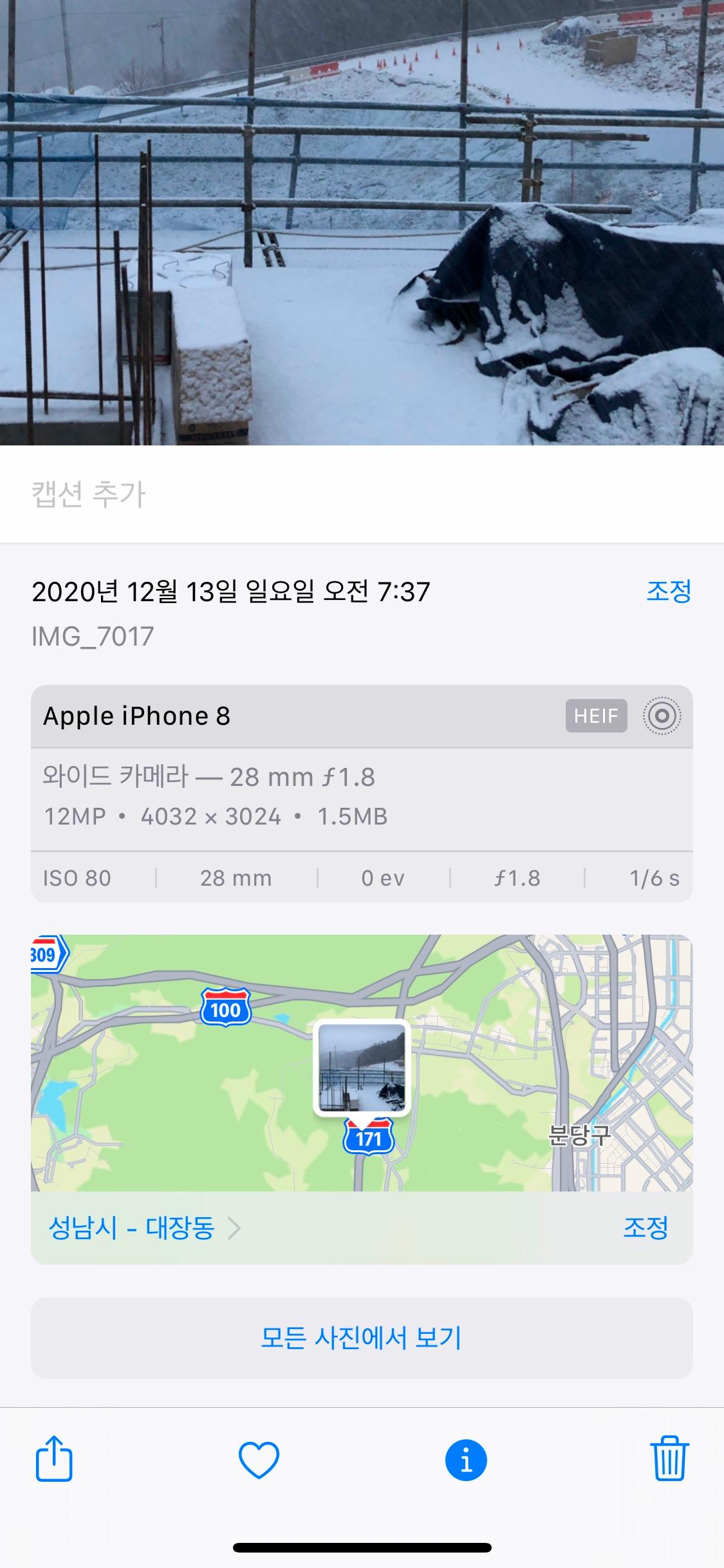

내 아이폰에 저장된 저곳. 배수지. 아마 일했던 현장 중에선 압도적으로 보도되었던 곳이 아닌가 싶다. 저긴 차 타고 올라와야 하는 곳으로 공사하는 중엔 전기 연결도 안 해줬다. 간이 발전기 돌려서 각종 전기 공구들을 써야 했던 곳이다. 그래서… 우리 현장에 있는 간이 화장실 같은 것도 하나 없었다. 인력회사 통해서 처음 갔을 때 그 꼴 보고 황당해서 옷 가방에 휴대용 화장지와 작은 물티슈를 넣어 다니기 시작했었다.

여름에서부터 겨울까지 꽤 갔던 곳인데, 어느 가을에 오후에 일하다가 갑자기 신호가 왔다. 화장지와 물티슈를 챙겨서 산속으로 뛰어 들어갔는데… 저기가 판교 근처에서 up hill(자전거 즐기는 분들이 언덕을 자전거로 타고 오르는 것)을 달리는 코스다. 헛둘 헛둘 하는 구령과 함께 자전거 타고 올라오고 있는 사람들이 어렴풋이 보이기 시작했다. 빨리 끊어내고 휴지로 닦고 튀었지만 자전거 타고 올라오던 분들은… 이 자리를 빌려 사죄의 말씀을 올린다.

투표권을 가진 한국 국적 건설 노가다인 내가 이 상황을 겪는다.

건설사들은 골조가 일정한 층수 이상으로 올라가고 있으면 내장 작업을 하기 전에 세대 청소를 한다. 현장 기술직이 아니라 잡부라고 불리는 분들이 하는 일이지만 일당은 꽤 세다. 셀 수밖에. 남이 만든 똥오줌들을 다 처리하는 것이 그분들의 일이기 때문이다.

3. 문제는 문화가 아니다. 추워서다

그러면 도대체 왜 처음 사건이 터졌을 때 외국인들이 문제라는 이야기가 나왔을까? 그건 훨씬 더 처참하다.

중소 규모 현장의 현장 소장 중, 상당수는 겨울철에 간이화장실 변기가 심심하면 깨져서 골머리를 앓는다. 많은 이들이 간이화장실 변기 위에 쪼그리고 앉아서 볼일을 보다가 미끄러져 변기를 깨 먹기 때문. 이 이야길 언젠가 트위터에 썼더니 그분들 문화를 잘 안다고 하는 어떤 분이

"그치들 문화가 사람 살이 닿는 것을 싫어하기 때문"

이라고 대답했었다. 그래서 포세식 화장실엔 이런 경고문이 붙어 있기도 하다.

그런데 작년 겨울을 났던 현장에선 변기가 깨지는 일이 한 번도 일어나지 않았다. 간이화장실 대신 비데까지 달린 제대로 된 화장실 하나만 있었다. 관리자들은 작업자들이 화장실 갔다 오는 것 갖고 아무 말도 안 했다. 다들 엉덩이가 따뜻하니까 비데 위에 살을 대고 앉아서 볼일을 봤다.

즉, 포세식 변기 위에 쪼그려 앉았던 것은 추웠기 때문이다.

건설 현장에서 일할 수 없는 비자를 가진 분들이라면 대충 하루 7만 원 정도 받는다. 그것도 공사가 끝날 즈음에나 한꺼번에 받는 경우가 많다. 거기다 이분들의 신분이 건설 현장에서 일할 수 없는 분들이기 때문에 악착같이 착취당한다. 숙소 월세는 물론이고 난방비와 관리비까지 그들 일당에서 뗀다. 이러면 난방 틀 생각을 못 한다.

일정 이하로 기온이 내려가면, 조금만 규모가 있는 현장에 가도 핫팩을 나눠준다. 인터넷으로 사면 개당 천 원도 안 되는 핫팩이다. 그러나 이분들에게 핫팩은 소주 한 병 불고 나서 안고 자야 하는, 소중한 난방 수단이다. 현장에서 쓰고 집에 갈 때 버릴 물건이 아니라는 이야기다. 그렇게 살고 있는데 깡깡 얼어 있는 화장실 변기를 어떻게 맨살로 깔고 앉는단 말인가?

그런데도 TV 뉴스에선 이 부분들을 다 잘라내고 노조가 구호 외치는 걸로 화면을 끝낸다(기사링크 : 내 방이 '똥방'으로 쓰였다고? 아파트 인분 괴담 팩첵해봄).

인간 다울 수 있는 최소한이 보장되어야 깨끗한 아파트를 만들 수 있지 않을까?

4. 아프리카·인도만 무시당한 게 아니다

대통령이 된 분은

"손발 노동은 인도도 안 한다. 아프리카나 하는 것"

이라고 했다. 뭐, 아프리카 대륙을 하나의 나라로 퉁치는 무식함은 둘째 치고, 인도에도 경시의 태도가 담긴 발언이다.

그런데 윤 대통령은 인도의 한 사업가가 20세기 초반, 인도 최초의 제철소를 만들 때 가장 먼저 고려했던 게 제철소에서 일하는 노동자들을 위한 휴게시설이었다는 걸 아실까. 영국의 식민지였던 1907년에 그 제철소를 구상하면서 일일 8시간 노동과 지금 우리의 4대 보험과 비슷한 복지 체제도 만들어냈었다.

그 제철소의 첫 쇳물을 보지 못하고 세상을 떠난 사업가의 이름은 잠셋지 타타. 그 제철소의 이름은 타타스틸이다. 잠셋지 타타가 구상한 휴게시설에 화장실은 안 들어가 있었을까.

Yuji 논문 쓰신 분이나 미국 민주당의 대표적 우파인 하원 의장에게 '아르마니 입는 좌파'라는 타이틀을 부여하는 수준의 국제 시사 교양 수준을 가진 분들이 이런 것을 알고 '육체노동은 인도 같은 나라에서도 안 하는 것'이라고 혓바닥을 놀렸을 것이라곤 생각하지 않는다. 1907년 인도에서 일일 8시간 노동을 '사업가'가 구상하고 있었는데 115년이 지난 G7 언저리에 있다는 나라는 주당 120시간 노동을 이야기하고 있다. 생각하는 방식이 이따위인 분들에게 인도의 타타를 알아야 한다고 요구하기도 좀 어렵다. 안되는 것을 빤히 아는데 능력 이상을 요구하는 것도 인권 문제니까.

G7 언저리라는 나라의 노동환경이 1907년 인도보다 못하다면 그것은 도대체 뭐라고 해야 할까? 지금 내가 일하는 이 현장에서 아침마다 하는 조회 시간에 원청사 안전과장은 화장실 문제를 두고

"좀 걸어가서 싸고 오면 될 문제도 처리 못하는 작업자들"

이라며 대놓고 비웃는다. 동시에 원청사 공사 과장은 건물 올라가는 속도가 느리다고 전문 건설업체 소장 조인트를 냅다 까고 있다.

이 더위에도 우린 격주 간격으로 일요일에도 일해야 하는 상황이다. 일요일에도 일해야 하는 상황에 왕복 최소 20분 걸리는 사무동 화장실을 우리가 쓸 수 있을까? 이 포인트에서 좀 물어보자. '중년의 나이에도 배변 훈련이 안 되어 있는 작업자'들을 비웃는 우리의 안전과장님과 '육체노동은 인도 같은 나라에서도 안 하는 것'이라고 하는 분이 우리를 '인간'이라고 생각은 할까?

화성의 그 아파트에서 발견된 똥 주머니도 비슷한 과정에서 만들어졌을 것이다. 일정 시일까지 큰 현장을 끝내기로 도급 계약한 업자가 화장실 갈 시간도 안 주고 냅다 돌린 결과다. 옹호하는 게 아니다. 우리도 비슷하게 겪고 있고 지금도 벌어지기에 하는 소리다.

그럼에도 우리의 '인간답게 살아보자'는 구호는 '외람한 분들'에게 참 편리하게 편집된다. 그렇다면 우리 건설노동자들은 이 더위에 먹지도 싸지도 않고 일해야 할까.

책에서 마주친 100개의 인생 14: 인간의 조건 - 무엇이 인간다운 삶을 만드는가

인빅투스

책에서 마주친 100개의 인생 14: 인간의 조건 - 무엇이 인간다운 삶을 만드는가

인빅투스

![[딴지만평]지하벙커 수준의 자택](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/696/353/746/200x126.crop.jpg) [딴지만평]지하벙커 수준의 자택

zziziree

[딴지만평]지하벙커 수준의 자택

zziziree

![[딴지만평]아름답고(美) 친근한(親) 정권](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/673/290/746/200x126.crop.jpg) [딴지만평]아름답고(美) 친근한(親) 정권

zziziree

[딴지만평]아름답고(美) 친근한(親) 정권

zziziree

나의 그래픽 노블 탐방기, 프롤로그: 당최 그래픽 노블이란 게 뭡니까

여행다니는꿈

나의 그래픽 노블 탐방기, 프롤로그: 당최 그래픽 노블이란 게 뭡니까

여행다니는꿈

미 의전서열 3위, 굥휴일에 다녀가다: 위기의 동아시아와 운전대를 놓은 한국

펜더

미 의전서열 3위, 굥휴일에 다녀가다: 위기의 동아시아와 운전대를 놓은 한국

펜더

![[딴지만평]퇴근길..](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/966/086/746/200x126.crop.jpg) [딴지만평]퇴근길..

zziziree

[딴지만평]퇴근길..

zziziree

![[딴지만평]재난컨트롤타워 없음](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/427/038/746/200x126.crop.jpg) [딴지만평]재난컨트롤타워 없음

zziziree

[딴지만평]재난컨트롤타워 없음

zziziree

» 아파트 똥방 괴담과 현장의 화장실 문화: 문제는 노동자가 아닙니다

SamuelSeong

» 아파트 똥방 괴담과 현장의 화장실 문화: 문제는 노동자가 아닙니다

SamuelSeong

간도로 간 조선인의 일기 3(完): 독립군은 비참한 가난, 끝없는 불안을 어떻게 이겨냈을까

빵꾼

간도로 간 조선인의 일기 3(完): 독립군은 비참한 가난, 끝없는 불안을 어떻게 이겨냈을까

빵꾼

빵 폭탄 이야기 3: 탱크가 뭉갠, 연합군의 꽃그림

펜더

빵 폭탄 이야기 3: 탱크가 뭉갠, 연합군의 꽃그림

펜더

50대 아재의 20대 취재기: 이대남은 여전히 진보였다

인빅투스

50대 아재의 20대 취재기: 이대남은 여전히 진보였다

인빅투스

근육병아리의 방구석 오마카세 : 여름 횟감 특집 - 민어와 며느리 편

근육병아리

근육병아리의 방구석 오마카세 : 여름 횟감 특집 - 민어와 며느리 편

근육병아리

나의 삽질 연대기 4: 노안을 위한 현장은 없다

SamuelSeong

나의 삽질 연대기 4: 노안을 위한 현장은 없다

SamuelSeong

![[딴지만평]야, 너두 박사할 수 있어](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/478/483/745/200x126.crop.jpg) [딴지만평]야, 너두 박사할 수 있어

zziziree

[딴지만평]야, 너두 박사할 수 있어

zziziree

![[딴지만평]휴가중](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/854/463/745/200x126.crop.jpg) [딴지만평]휴가중

zziziree

[딴지만평]휴가중

zziziree

![[문학]굥의 침묵](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/132/331/745/200x126.crop.jpg) [문학]굥의 침묵

벨테브레

[문학]굥의 침묵

벨테브레

빵 폭탄 이야기 2: 공명심이 부른 무리수, 마켓 가든 작전

펜더

빵 폭탄 이야기 2: 공명심이 부른 무리수, 마켓 가든 작전

펜더

정조대왕함 진수식의 속사정: 치열한 샤머니즘 대결장이었다

펜더

정조대왕함 진수식의 속사정: 치열한 샤머니즘 대결장이었다

펜더

만 5세 입학 : 5세가 그렇게 만만합니까?

선미누나

만 5세 입학 : 5세가 그렇게 만만합니까?

선미누나

은행 내부자가 본 신외환법 추진 : 법이 바뀌면, 어떤 일이 일어날까

기타루맨

은행 내부자가 본 신외환법 추진 : 법이 바뀌면, 어떤 일이 일어날까

기타루맨

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.