일하는 현장이 공기 밀렸다고 겁나게 까이는 곳이다. 사실 화물연대 파업과 장마, 다시 이어진 태풍 때문에 거의 두 달 가깝게 일하지 못했다. 그래서 첫째 주와 셋째 주엔 일요일에도 나와 일하고 있다(주: 현재 필자가 연재 중인 나의 삽질 연대기(링크)). 거기다 20kg이 기본인 건설자재들 갖고 일하다가 밤에 키보드를 치면 손가락이 부어오른다. 무엇보다 이 복잡한 동네 이야길 피곤에 절어 머릿속이 멍한 상태에서 쓰긴 어려웠다. 그래서 2편이 늦어졌으니 독자님들의 양해부터 구하고 이어간다.

스리랑카 자부심의 근원, 불교

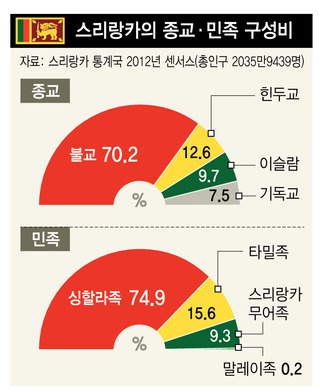

CIA World Factbook(CIA 월드 팩트북)에 따르면 스리랑카의 인구는 2022년 약 2,300만 명이다. 이 중 싱할리족이 약 74.9%, 스리랑칸 타밀이 11.2%, 무슬림이 9.2%, 인디언 타밀이 4.2%, 기타 민족이 0.5% 정도를 차지하고 있다. 싱할리는 그들의 말인 싱할라어로 스투파(남아시아 불교의 탑)를 지칭하던 말이나 지금은 스리랑카 최대의 민족집단을 지칭하는 말이다. 싱할리 대부분은 불자다.

콜롬보 인근의 스투파

한 30년쯤 전에 범어(梵語, 산스크리트어) 번역은 안 하고 음차만 딸랑 적어 놓은 불교 경전 해설서를 읽다가 집어 던졌던 입장에서 딱 한 가지는 부러웠다. 부처님 말씀을 기록한 언어가 팔리어인데 스리랑카의 주류인 싱할리족이 쓰는 싱할리어가 여기서 갈라져 나온 말이기 때문이다.

나로선 한자와 범어 범벅인 우리 경전 해설을 보면서 도대체 이게 무슨 말인지 알 수 없었는데 스리랑카 분들에게 부처님 말씀은 옛날에 자신들이 쓰던 말 아닌가. 그래서 스리랑카 스님들이 영어로 쓴 경전 해설서들을 읽으면 한국어책 보는 것보다 훨씬 이해하기 쉬웠다. 뭐, 이건 잡담이고.

여튼 이분들, 제대로 국제적이시다. 경제적으론 우리가 훨씬 잘 사는 나라임에도 전 세계 불교에서 가지는 위상은 스리랑카와 비교할 수 없다. 요즘은 한국에서도 젊은 스님들이 꽤 노력하고 계신다지만, 남의 나라에서 일하다가 눈 뜨고 보기 힘든 참상을 보고도 견디기 위해 부처님 말씀을 찾았던 내 입장에선 그 젊은 스님들은 만날 수 없는 분들이었다. 기껏 해봐야 Yuji 여사님과 다시 끈 잇기 위해 사방으로 뛰어다니고 계시는 전직 총무원장님이 유네스코 본부에서 한국 절밥 소개프로그램에 돈을 왕창 푸셨다가 국제적으로 무시 받는 거나 봤을 뿐이다. 반면 내가 읽을 수 있는 언어로 된 불교 해설서 저자들 대부분은 스리랑카 스님들이었다.

스님들은 이들이 가진 자부심의 근원이었다. 스리랑카는 꽤 오래전부터 똘똘한 동자승들을 모아서 선진국으로 유학을 보냈다. 공부 열심히 한 동자승들이 현지에서 자리 잡았고 대부분 문화 혹은 종교 관련 현지 학교 교수로 교편을 잡고 있다. 이분들이 이렇게 한 이유, 대외적으로는 ‘핵무기같이 흉악한 물건들을 가지고 사람을 수백만 단위로 죽이는 서방 제국주의자들을 부처님의 말씀으로 교화하기 위해’서라고 한다. 내가 본 스리랑카의 스님들은 힌두교 체제에서 브라만을 스님으로 대체한 것 같았다.

반다라나이케 국제공항에 있는 스님들 전용 좌석

예를 들어 외국인 엄마가 별 생각 없이 애를 앉혀 놨었는데 몇십 초도 안 돼서 공항 경비들이 뛰어와서 애 엄마에게 뭐라고 했다. 그 느려터진 나라에서 스님들 좌석에 애를 앉혔다고. 불가의 3보(寶) 중 하나가 스님이라고 한다만 이 나라는 여느 나라와는 확실히 다르다.

대체로 있는 집 자제 중에서 가업을 이어야 하는 장남을 뺀 차남이나 삼남이 머리 깎고 절로 들어간다. 그들 중에서 똘똘이들을 국가가 장학금 줘가면서 공부시켰다. 하여튼 그 덕에 스리랑카는 세계 불교에서 상당한 지분을 확보했다. 자신들의 조상이 부처님과 같은 언어를 썼고, 전 세계에서 유일하게 진위가 확실한(?!) 부처님 진신사리(스리랑카 캔디시에 부처님의 ‘치아’였다는 사리가 봉안되어 있다)가 있다는 이유로, 스리랑카 내부에는 스리랑카인들이 부처님의 ‘직계 제자들’이라는 분위기가 있다.

이쯤되면 스리랑카의 종교에 대한 이야기는 됐을 터이고 다음으로 넘어가보자.

포르투갈에서 영국까지, 4세기 넘게 지배당한 역사

수많은 이들이 먹고 자는 것도 잊어버리고 게임을 하게 만들었던 KOEI사 게임 중에 대항해시대가 있다. 세계 지리를 이 게임으로 배운 분들도 꽤 되는 걸로 기억한다. 이 게임은 1500년대~1600년대를 배경으로 하는데 스리랑카(게임에선 스리랑카의 옛 이름인 실론으로 나온다)는 그때도 개항장이 있는 것으로 나온다. 실제로 포르투갈 선단이 스리랑카에 처음 도착했던 것은 1505년이다.

아재들을 설레게 했던 대항해시대2

사진 출처 - 링크

그럼 16세기 인간들이 신사적으로 개항장을 만들었을까? 당연히 아니다. 이들은 곧 침략자로 돌변했고 스리랑카의 꽤 많은 왕조들은 저항하다가 다른 곳으로 이동해야 했다. 1500년대엔 포르투갈이, 그다음엔 네덜란드가, 마지막으로는 영국이 스리랑카를 복속하게 했다. 특히 영국은 1820년대에 스리랑카 중부 산악지대에 있었던 켄디 왕국까지 복속시키면서 스리랑카를 완전히 점령했다. 우리의 역사로 놓고 보면 연산군 제위쯤부터 시작해 대한민국 정부 수립 직전까지 서방국가들에 점령당했던 것이다.

스리랑카의 최대 도시는 콜롬보(Colombo)이다. 다분히 서구식 이름이다. 대부분 행정기관들은 콜롬보에 있다. 수도는 따로 있다. 스리자야와르데네푸라코테(Sri Jayewardenepura Kotte)로 주로 코테(Kotte)라고 줄여 부르는 곳이다. 코테에는 트로피컬 모더니즘의 창시자인 스리랑카의 전설적인 건축가 제프리 바와가 설계한 국회의사당밖에 없다.

제프리 바와가 설계한 건축물이라는 이야길 듣고 구경 삼아 코테에 갔었을 때 문득 이런 생각이 들었다. 굳이 콜롬보를 수도로 하지 않고 딸랑 국회의사당만 있는 도시를 수도로 삼은 것도 서구 침략의 흔적을 어떻게든 덧대보려고 하는 노력이 아닐까…

영국은 1885년부터 National Congress(국민회의)라는 정치 집단을 인도 내에서 만들었다. 영국의 영향을 받은 인도인들이 정치에 참여할 수 있도록 했다. 스리랑카도 1931년부터 의회 비슷한 것을 만들 수 있었다.

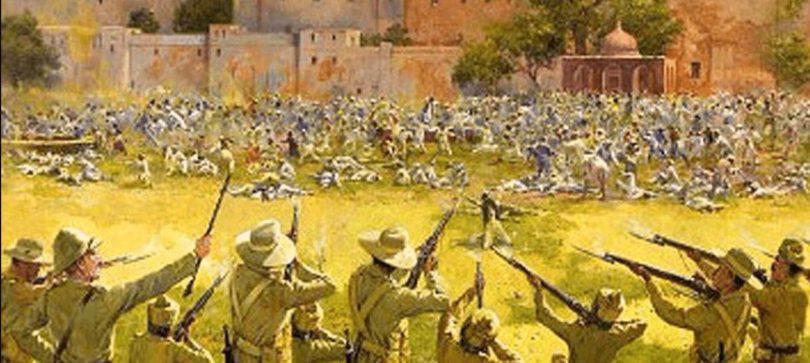

그러나 영국의 이런 ‘신사적인 태도’와 달리 본질은 따로 있었다. 영국은 1919년 4월 13일 인도 북부 펀자브주의 암리차르시에서 벌어진 시위대와 그 시위를 구경하던 이들, 약 1,000명을 학살했다.

영국 식민당국은 이 사건으로 379명이 사망했다고 했으나, 대부분의 기록은 사망자만 최소 1,000명이었다고 말한다. 입이 있는 영국인들은 이 사건에 관해 사과했다. 그러나 정부 차원의 공식적 사과는 단 한 번도 없었다(관련 기사 [인도, 영국 식민통치 시기 민간인 학살 100주년 맞아 ‘사죄 요구’]).

450년이 넘는 기간 서구 제국주의의 침탈을 겪었던 입장에서 생각해보자. 450년간 치떨리는 침탈을 겪었기에 그들이 얼마나 폭력적인지 잘 아는 스리랑카에서 내전(1983년 7월 23일부터 2009년 5월 18일까지 스리랑카와 타밀족 반군인 "타밀일람 해방 호랑이" 사이에 진행됨) 당시 민간인 학살이 발생했다고 하여, 기본적인 의전은 물론, 자국의 대통령도 무시해버리는 서구 제국주의자들을 어떻게 보았을까? 1편에서 이야기했었다. 2012년에 영연방 행사가 스리랑카에서 있었는데 뉴질랜드·캐나다·호주 등의 지도자들은 대통령도 생까고 타밀 난민촌으로 향했었다고.

이걸 두고 똥 묻은 개가 겨 묻은 개 탓한다는 생각들 하지 않았을까? 물론, 이건 어디까지나 싱할리들의 생각이 그랬다는 것으로 읽어주셔야 한다. 어떤 경우에도 군대의 민간인 학살은 전쟁범죄다.

나 같은 외부인의 눈으로 보자면 서구에 침탈당해 세계사로 끌려 나온 개발도상국이 민족적 자존심을 지키고자 가성비 높은 수단으로 불교를 쓰고 있다고 볼 수밖에 없다. 미얀마는 국가통합의 이데올로기로 불교를 끌어들이면서 자기들이 식민지 시절에 경험했던 것처럼 소수 무슬림과 기독교도들을 2등 혹은 3등 시민으로 만드는 정책을 펼치는 바람에 내전의 불길을 잡지 못했다. 스리랑카에서 타밀족과의 내전이 1983년에 발발하는 것도 이 때문이다. 스리랑카인들은 무엇보다 독립운동 당시부터 자신들이 만들 국가에 대한 명확한 비전을 갖지 못했다.

리더가 부재했던 스리랑카

잠시 스리랑카 위의 나라 이야기를 해보자. 인도 돈에 초상화가 그려져 있는 인도 독립의 아버지, 마하트마 간디를 상징하는 사진 중의 하나가 이거다.

간디는 1906년 영국의 벵골 분할령에 반대해 반영(反英) 운동의 일환으로 스와데시 운동을 시작했다. 스와데시는 산스크리트어로 ‘자기 것(swa)’과 ‘나라(desh)’를 뜻하는 두 단어를 합친 말로 약 10여 년 뒤에 식민지 조선에서도 시작되는 일종의 물산장려운동이었다. 인도가 수백 년간 세계적인 면직물 생산국가였다가 수입국으로 전락했던 것은 산업혁명 이후 대량 생산된 영국의 면직물이 수입되면서부터였다.

일설에 따르면 그즈음의 간디는 베틀과 물레도 구분 못하던 분이었다고 한다. 이건 인도 독립과 비폭력 행동의 선구자인 위인이라고 하더라도 제조업의 가치에 대해선 잘 몰라서 그랬던 것으로 봐야 하지 않을까 싶다. 인간은 모두 불완전한 존재니까.

반면 당시 인도의 기업가들은 ‘영국과 견줄 수 있는 산업을 일으키지 않는다면 정치적으로 독립한들 독립한 것이라고 볼 수 없다’고 생각했다.

대표적인 인물이 잠셰트지 타타(Jamsetji Nusserwanji Tata, 1839.3.3~1904.5.19)다. 일전에 똥방 기사(아파트 똥방 괴담과 현장의 화장실 문화: 문제는 노동자가 아닙니다(링크))에서 잠깐 이야기했지만, 인도의 대표적 재벌 중 하나인 타타그룹 설립자다. 그는 인도의 산업이 영국에 예속되어 있는 한, 정치적으로 독립하여도 인도가 독립한 것이라고 볼 수 없다고 생각했다. 더불어 다양한 인재들이 사회 각 분야로 진출해야 제대로 된 독립을 완수할 수 있다고 여겼다. 그래서 좀 독특한 형태의 장학금 대출 사업을 1892년에 시작했다. 그 첫 번째 장학금을 받은 분이 이분이다.

타타그룹 트위터.

"인도에 여성 의사가 부족하고

여성 환자가 남성 의사에게 가는 것을 꺼리는 것을 알고

Jamsetji가 택한 첫 번째 'JN Tata Endowment'

장학생 Freany K Cama"

당시 인도의 엄청난 영아 및 산모 사망률을 어떻게든 잡겠다고 두 명의 여성에게 장학금을 대출해줬다. 한 분은 의사로 또 한 분은 약사로 헌신했다. 20세기도 아니다. 19세기 말 이야기다. 이렇게 시작한 타타그룹의 장학금 사업은 한때 인도 연방 공무원 중 백분율로 두 자리 숫자가 이 사업의 수혜자였다는 기록을 남겼다.

독립이 정치적 예속만 벗어나는 것이 아님을 갈파했던 분이 세상에는 흔치 않다. 인도는 그가 지금의 자르칸드주에 만든 철강 도시의 이름을 잠셰트지 타타에서 따온 ‘잠셰드푸르’로 헌정했다. 이 도시 중심에 있는 기차역은 '타타나가르'라고 이름 붙였다.

당연히 이런 위대한 분이 흔치 않다. 스리랑카는 이런 분의 비전을 이해하고 복제할 분도 없는 상태에서 독립한다. 그나마 스리랑카 독립운동을 이끌었던 분은 스님이었다. 사업가들의 비전과는 의당 거리가 있었다.

아나가리카 다르마팔라

([싱할라어]අනගාරික ධර්මපාල 1864.9.17-1933.4.29)

영국령 실론(스리랑카의 옛 이름)에서 태어난 아나가리카 다르마팔라는 설법의 무대를 전 세계로 넓힌 첫 번째 스님이다. 싱할리 불교 민족주의(Sinhalese Buddhist Nationalism)의 창시자였다. 인도 불교 중흥 운동의 선구자였다. 그는 남인도에서 타밀을 포함한 불가촉천민들을 불교로 개종하는 운동을 광범위하게 벌였다. 동시에 그는 스리랑카 독립운동의 핵심 일원이었다. 이렇게 타밀족까지 껴안는 존재는 드물다.

타밀족을 포용하지 않은 정치

영국이 스리랑카를 차지했을 때, 스리랑카 인구의 대부분을 차지하는 싱할리들은 그다지 협조적이지 않았다. 그런데 이 당시 스리랑카는 독립국이 아니라 ‘영국의 일부’였던 ‘Great India’의 한 지역이었다. 그즈음 영국 왕·여왕들의 공식 칭호엔 영국의 각 지역과 ‘Emperor of India’가 들어갔었던 시절이다. 그즈음의 빅토리아 여왕의 경우 “the queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the empress of India”가 공식 직함이었다. 지금에야 인도와 스리랑카로 별도의 국가가 구분되었지만, 그 당시 한 지역으로 치부되었다. 지배자인 영국 넘들은 한 지역의 토착민이 말썽을 일으키면 그 근처에 있는 말 잘 듣는 이들을 그 지역에 보내면 된다고 생각했다.

이 배우, 아실 게다. 데브 파텔(Dev Patel)이다. 영화 <호텔 뭄바이>, TV 시리즈 <Newsroom>, 그 전엔 마약에 찌든 영국 중고딩들 이야기인 <Skins> 에 나왔던 배우로 영국 출신이다. 그의 부모님은 아프리카 케냐 나이로비 출신으로 그들의 선조는 인도 구자라트에 살았다. 지금도 아프리카에서 영국 식민지 시절을 겪었던 적이 있는 국가로 가면, 인도 음식점 찾는 게 한국에서 편의점 찾는 수준이다. KOICA로 케냐에서 일하고 있는 내 친구는 한국 올 때마다 인도 식당은 멀리 돌아서 다닌다. 하도 많이 먹어서 향신료 냄새도 맡기 싫다며.

경영해야 할 식민지는 아주 넓은데 인구는 한계가 있었던 영국은 교육받은 인도인들을 식민지 경영에 아주 요긴하게 잘 써먹었다. 더욱 나은 일자리를 위해 대영제국의 영토 어디든 가서 일할 인도인들은 넘쳐났으니까. 타밀이 스리랑카로 갔던 것도 비슷하다. 스리랑카의 주류인 싱할리가 말을 잘 안 들으니까 영국은 바로 위 지역인 남인도에서 고등교육을 받은 타밀인들을 뽑아 스리랑카에 파견했다. 1820년대부터 말이다.

고등교육을 받아야 하는 자리에 타밀인들만 보이니 싱할리들 입장에선 짜증 나는 사태가 되었다. 아닌 말로 차밭에서 일 시키고자 불러들인 이들이 문제였겠나. 애를 학교 보냈더니 싱할라어도 잘 못 하는 타밀족이 학교 선생으로 와 있는 것, 혹은 관공서로 갔는데 안 그래도 느려터진 행정 시스템에서 윗쪽에 앉아 있는 분들이 싱할라어가 아닌 타밀어를 쓰고 있는 게 민족적 자존심을 긁지 않았을까.

스리랑카는 잠셋지 타타 같은 걸출한 이들이 없던 상태에서, 향신료 플랜테이션에 의존하는 경제체제를 유지한 채, 1948년에 영국으로부터 독립한다. 이때부터 소수민족인 타밀족 문제는 스리랑카 정치인들의 득표율 맛집이 된다. 소수를 두들겨 패면 표가 나오는 상태가 계속 이어졌다. 결국 1970년엔 아예 타밀족들의 시민권을 제한하는 법률까지 등장하게 된다.

국가 발전을 위한 비전 같은 것은 찾아볼 수도 없는, 게으르고 무식한 정치였다.

이 포인트에서 왜 이 삽화가 기억나는지는 모르겠다

게으르고 무식하다고 할 수 있는 이유가 있다. 스리랑카에서 ‘힘없는 소수’라고 두들겨 팼던 타밀족이지만, 지구 전체로 보면 7천 5백만 명이 넘는 이들이 타밀족 정체성을 갖고 있기 때문이다. 스리랑카 인구는 2천 3백만이다. 부지런하고 현명한 정치가들이었다면 타밀족이 자기 나라에선 소수지만, 전 세계에 퍼져 있는 이들은 7,500만 명이므로 그들을 통하면 전 세계로 쉽게 연결될 수 있다는 것을 먼저 생각했을 것이다. 450년이 넘는 시간 동안 외세가 왜 자신들을 침탈했는지를 찬찬히 복기했다면 스리랑카의 지정학적 가치에 대해서도 떠올렸을 터이다.

<계속>

금융노조 총파업 : 귀족노조라는 프레임의 속살

기타루맨

금융노조 총파업 : 귀족노조라는 프레임의 속살

기타루맨

![[딴지만평]혈세](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/805/050/750/200x126.crop.jpg) [딴지만평]혈세

zziziree

[딴지만평]혈세

zziziree

![[딴지만평]면죄부](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/131/963/749/200x126.crop.jpg) [딴지만평]면죄부

zziziree

[딴지만평]면죄부

zziziree

![[이너뷰]문화인류학 하는 형, 헤비죠 조일동을 만나다 : 우리는 어떻게 대화해야 하는가](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/331/857/749/200x126.crop.jpg) [이너뷰]문화인류학 하는 형, 헤비죠 조일동을 만나다 : 우리는 어떻게 대화해야 하는가

홀짝

[이너뷰]문화인류학 하는 형, 헤비죠 조일동을 만나다 : 우리는 어떻게 대화해야 하는가

홀짝

상조 상품, 호구되지 맙시다 5: 장례 지도사가 중요한 이유

바다사이

상조 상품, 호구되지 맙시다 5: 장례 지도사가 중요한 이유

바다사이

영국 정치썰을 풀어본다 : 1975년생 신임 총리는 왜 기대감 ZERO일까

BRYAN

영국 정치썰을 풀어본다 : 1975년생 신임 총리는 왜 기대감 ZERO일까

BRYAN

근육병아리의 방구석 오마카세 : 여름 횟감 특집 - 은혜 갚은 잿방어 편

근육병아리

근육병아리의 방구석 오마카세 : 여름 횟감 특집 - 은혜 갚은 잿방어 편

근육병아리

![[딴지만평]감사인사](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/149/295/749/200x126.crop.jpg) [딴지만평]감사인사

zziziree

[딴지만평]감사인사

zziziree

» 스리랑카 국가부도의 속사정 2: 불교부심과 450년 식민지가 낳은 어둠

SamuelSeong

» 스리랑카 국가부도의 속사정 2: 불교부심과 450년 식민지가 낳은 어둠

SamuelSeong

![[임터뷰로 보는 세계: 몽골편 10]추석은 없지만 대국민 운동회가 있습니다(feat.스포츠)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/299/248/749/200x126.crop.jpg) [임터뷰로 보는 세계: 몽골편 10]추석은 없지만 대국민 운동회가 있습니다(feat.스포츠)

임권산

[임터뷰로 보는 세계: 몽골편 10]추석은 없지만 대국민 운동회가 있습니다(feat.스포츠)

임권산

빵 폭탄 이야기 4(完): 하늘에서 1만 톤의 빵이 떨어졌다

펜더

빵 폭탄 이야기 4(完): 하늘에서 1만 톤의 빵이 떨어졌다

펜더

할리우드는 지옥의 직장이었다: 뺨 맞는 주디 갈란드와 파업최종병기 로널드 레이건

고물상주인

할리우드는 지옥의 직장이었다: 뺨 맞는 주디 갈란드와 파업최종병기 로널드 레이건

고물상주인

나의 삽질 연대기 외전: 비가 와도 일하는 사람들과 12만 2천 원

SamuelSeong

나의 삽질 연대기 외전: 비가 와도 일하는 사람들과 12만 2천 원

SamuelSeong

일본 관함식, 무엇이 문제인가 2: 살아남은 해상보안청 그리고 한국전쟁

펜더

일본 관함식, 무엇이 문제인가 2: 살아남은 해상보안청 그리고 한국전쟁

펜더

영연방 유지의 비밀 2: 영국 외교는 효율을 따지지 않는다

BRYAN

영연방 유지의 비밀 2: 영국 외교는 효율을 따지지 않는다

BRYAN

근육병아리의 방구석 오마카세 : 여름 횟감 특집 - 최강 전갱이 편

근육병아리

근육병아리의 방구석 오마카세 : 여름 횟감 특집 - 최강 전갱이 편

근육병아리

![[딴지만평]천생연분](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/533/686/748/200x126.crop.jpg) [딴지만평]천생연분

zziziree

[딴지만평]천생연분

zziziree

일본 관함식, 무엇이 문제인가 1 : 관함식의 역사와 제로센이라 불리는 이유

펜더

일본 관함식, 무엇이 문제인가 1 : 관함식의 역사와 제로센이라 불리는 이유

펜더

할리우드 출연 썰 함 풀어본다: 엑스트라, 출연료와 식사는 어떻게 나올까

고물상주인

할리우드 출연 썰 함 풀어본다: 엑스트라, 출연료와 식사는 어떻게 나올까

고물상주인

미국분, 미국인, 미국놈 : 러·우 전쟁 현 상황 그리고 한국

필독

미국분, 미국인, 미국놈 : 러·우 전쟁 현 상황 그리고 한국

필독

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.