1

지금처럼 잘생겼지만 지금보다는 머리숱이 많던 그 때. 명동에 있었던 딴지일보 사옥에서 나는 주 5일 하루 1회 이상 출근하며 딴지 기자들의 평균외모 상향에 힘쓰고 있었다. 청국장 맛이 괜찮았던 고기집이었을 게다. 나는 편집장 너부리와 함께 그를 기다렸다. 편집부의 눈길을 잡아끈, '글 좀 쓰는' 미지의 그는 누구인가.

장지문이 열리자 세월의 풍파를 고스란히 껴안은, 그러나 아직 꺾이지 않고 선 우리네 아버님이 들어오셨다. 편집장과 필자가 두 말 없이 벌떡 일어나 고개를 숙인 것은 그가 견뎌온 시간에 대한 존중 때문이리라. 그러나 그, 죽지 않는 돌고래 김창규는 본 기자보다 4살이나 어렸다. 무엇이 젊은 그를 그토록 숙성시켰는지는 예의상 묻지 않았다.

점입가경이라던가. 충격은 계속되었다. 김창규가 딴지일보에 입사하게 된 것이다. B컵 좌파 집단이라는 딴지일보의 별칭에 걸맞게 내게도 운명 지워진 여성형유방증을 타고난 미모로 극복해 나가던 때였다. 김창규의 합류는 평균외모를 책임지던 기자에게 닥친 커다란 시련이었다.

니체를 읽으며 운명에의 저항을 숙고하던 시기여서였을까. 본 기자는 좌절하지 않았다. 이후 김창규는 겉으로는 엄혹하지만 아마도 속으로는 자애로웠을 나의 지도 편달을 받으며 가까스로 사람 구실을 할 수 있게 되었고, 외모연령도 50대에서 40대로 완화되었다. 아직도 그 때의 봉사에 보람을 느낀다.

2

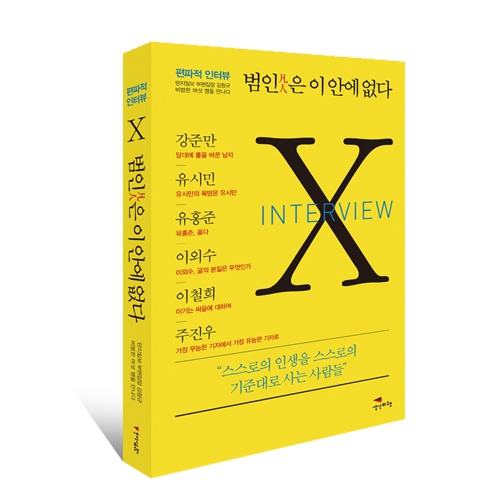

이 리뷰의 대상인 <범인은 이 안에 없다>를 기사로 먼저 접했다. 범인은 犯人이 아니라 凡人이다. “이중에 평범한 사람은 없다.” 기사를 정돈한 책을 읽었어도 소감은 변함없었다. 김창규에게 물었다.

"너는 무슨 인터뷰를 이렇게 네 가지 없게 했냐?"

딴지일보를 나온 이후 그간 감시가 소홀했던 탓일까. 그의 답변은 건방졌다.

“네 가지 없는 게 뭔데?”

김창규가 선별한 공략 대상은 다음과 같다. 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이철희, 주진우. 소위 말하는 ‘진보진영’ 안쪽에 한 편으로는 고의적으로, 다른 한 편으론 어쩌다보니 ‘제멋대로’ 포진한 사람들이다. 밖에서 재수 없고 안에서도 누군가에게는 재수 없는 사람들이다.

인터뷰어라면 인터뷰이의 말과 태도에 감응하는 척이라도 한다. 김창규는 일반적인 인터뷰의 다큐멘터리 식 전개에서 벗어나 ‘명패’를 가진 인사들을 마구잡이로 시험한다. 네 가지, 아니 이제는 까놓고 말해 싸가지 없는 기총소사에 그들은 어떻게 반응할 것인가.

인간은 경험을 통해 성장한다. 여기서 성장은 호의적인 표현이다. 중립적으로 말해 경험은 인간을 ‘바꾼다.’ <범인은 이 안에 없다>의 기괴한 스탠스를 이해하기 위해서는 김창규가 넘어야했던 사건을 끄집어내야 한다. 필자가 아는 단 하나만 꼽겠다.

3

연식을 계산하면 아직 신생국가인 대한민국의 언론사(史)에는, 산정하면 백여 개 남짓의 중대한 르포가 있다. 김창규는 재수 없게 그 중 하나와 만났다. 제보전화에서 시작된 ‘필리핀 미스테리’는 그로 하여금 두 가지 사건에 뛰어들게 했다. 하나는 홍석동 납치 사건. 다른 하나는 김규열 선장 억류 사건이다.

김창규는 첫째 홍석동의 시신이라도 찾기 위해, 둘째 아마도 무고하고 혹여 유죄일지도 모르지만 외국의 감옥에 무단 구금되어 학대받아서는 안 되는 김규열 선장을 구명하기 위해 수년간의 취재를 시작했다. 고위공직자부터 정신을 놓은 피해자, 외국인, 싸이코패스 범죄자까지 많은 사람을 만났다.

나꼼수가 뜨기 전이었다. 딴지일보의 매출은 0원에 수렴하는 중이었다. 월급 없이 취재하려면 퇴사하는 수밖에 없었다. 김창규는 자신의 시간과 인력과 비용을 들여 수년간 진실을 찾아 헤맸다. 거대 방송사 수십 명의 인력을 동원해야 가능한 대형 프로젝트를 혼자서 해냈다. 그러나 성취보다 버티는 것이 더 힘들다. 여기서 내막을 밝힐 수는 없지만 그는 많은 걸 걸었다. 실제로, 많이, 위험했다.

이제 그만 하라고 했다.

그러나 성취보다 버티는 것이 더 중요하다. 김규열 선장은 완전히 밝혀지지 않은 그의 진실을 떠나 억울함이 입증되었다. 한인에 의한 한인 대상 범죄의 심각성이 드러났다. 범죄자들은 검거되거나 자살했다. 대한민국의 공권력이 재외국민을 지키는 데 소홀했음이 밝혀졌다. 그가 자극한 경각심 덕에 위험을 피해간 이들이 적지 않다. 필자는 누가 뭐래도 자신 있게 말할 수 있다. 그 모든 진실의 공은 8할이 김창규의 몫이라고.

누군가는 김창규가 암흑에서 끄집어낸 진실을 영화로 만들었다. 방송사는 많은 자료를 받아 방영했다. 국민에 대한 책임을 방기한 여러 국가기관은 김창규를 불편해하면서도 그를 이용했다.

바보같이 그러지 말라고 했다.

김창규는 바보짓을 멈추지 않았다. 김규열 선장에게, 그리고 살인사건 피해자의 유가족에게 “최선을 다 해보겠다”고 말한 것이 이유의 전부다. 고로 수년에 걸쳐 외국의 암흑가와 인간의 배신에 도전한 그의 르뽀는 미필적 고의 혹은 고의적 미필이다.

4

김창규는 사건에 관련된 이들이 드러내는 바닥을 구경했다. 헌신적인 사람도 거짓말을 했고 악인에게도 나름의 이유가 있었다. 그가 이 늪에서 어떻게 회복했는지, 과연 회복했는지는 미지수다. 확실한 것은 그에게 한 가지 습관이 생겼다는 사실이다.

김창규에게 인간에 대한 믿음은 증명되는 것이 아니라 요청되는 것이다. 그가 일단 인간을 믿고 보는 이유는 독심술을 연마해서가 아니다. 그것이 옳기 때문이다.

김창규가 타인의 인간성에 접근하는 방식은 불친절하다. 그의 노골적인 간보기는 외려 이미 인터뷰이의 진정성을 믿는 친절을 발휘한 후라서 가능하다. 인간은 복잡한 존재다. 김창규는 세포 단위로 그걸 안다. 그는 타인이 보고 싶고, 자신이 보이고 싶은 이미지의 껍질을 벗기기 위해 사방에서 과도(果刀)을 들이민다.

<범인은 이 안에 없다>는 좋은 제목을 가졌지만, 충분하지는 않다. 얼핏 오해할 수 있듯 범인인 독자가 특별한 이들의 비범함을 음미하기 위한 책이 아니다. 김창규를 대신해 말하자면, 그는 범(凡)한 사람은 없다고 생각한다. 작가, 인터뷰이, 독자들 모두가 비범하다. 그래서 나는 그의 ‘예의 없음’에 기꺼이 동조했다.

우리는 자신만의 사각지대에 독보적인 내용물을 숨기고 있다. 김창규는 ‘그들’의 사각을 좁히는 시도를 했다. 결과가 어떤지는 독자여러분의 판단에 맡긴다. 방금 문장이 너무 식상한가? 실망하지 않으셔도 된다. 졸작에 대한 징벌만큼은 나의 몫으로 남겨두었으니까.

딴지일보 부편집장 죽지않는 돌고래가 만난

대한민국의 가장 뜨거운 여섯 남자의 인터뷰가 보고 싶다면,

필독

트위터: @field_dog

편집: 딴지일보 챙타쿠

![[딴지만평]시즌 개막 : 안타 아니야 병살이야](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/431/833/086/200x126.crop.jpg) [딴지만평]시즌 개막 : 안타 아니야 병살이야

zziziree

[딴지만평]시즌 개막 : 안타 아니야 병살이야

zziziree

![[특집인터뷰]박근혜 대통령 가카를 만나다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/572/364/086/200x126.crop.jpg) [특집인터뷰]박근혜 대통령 가카를 만나다

퍼그맨

[특집인터뷰]박근혜 대통령 가카를 만나다

퍼그맨

![[교양]인문학의 비밀 : 본격 탈모 팟캐스트 방송에 부쳐](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/920/288/086/200x126.crop.jpg) [교양]인문학의 비밀 : 본격 탈모 팟캐스트 방송에 부쳐

필독

[교양]인문학의 비밀 : 본격 탈모 팟캐스트 방송에 부쳐

필독

![[역사]역추정 한반도 고대사2: 강대국 백제, 어떻게 멸망했나](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/851/318/086/200x126.crop.jpg)

추천

[역사]역추정 한반도 고대사2: 강대국 백제, 어떻게 멸망했나 엘랑![[단편]야간비행: 동생은 아직도 그곳에 있다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/856/278/086/200x126.crop.jpg) [단편]야간비행: 동생은 아직도 그곳에 있다

헙드김박

[단편]야간비행: 동생은 아직도 그곳에 있다

헙드김박

![[과학]야밤의 공대생 만화 2 : 컴퓨터의 아버지들](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/285/275/086/200x126.crop.jpg)

추천

[과학]야밤의 공대생 만화 2 : 컴퓨터의 아버지들 치킨무![[강연]과학 같은 소리하네 시즌 2, 2회 '리턴 오브 더 공룡스'](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/964/022/086/200x126.crop.jpg) [강연]과학 같은 소리하네 시즌 2, 2회 '리턴 오브 더 공룡스'

파토

[강연]과학 같은 소리하네 시즌 2, 2회 '리턴 오브 더 공룡스'

파토

![[덕밍아웃]아재덕후의 '프로듀스101 파워업 키트'](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/732/036/086/200x126.crop.jpg)

추천

[덕밍아웃]아재덕후의 '프로듀스101 파워업 키트' cryslub![[분석]대한민국 4대 이슈에 대한 3당(새누리, 더민주, 국민의당) 공약 분석](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/830/010/086/200x126.crop.jpg) [분석]대한민국 4대 이슈에 대한 3당(새누리, 더민주, 국민의당) 공약 분석

어드바이저

[분석]대한민국 4대 이슈에 대한 3당(새누리, 더민주, 국민의당) 공약 분석

어드바이저

![[딴지만평]연대 좀 해라, XX들아](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/504/052/086/200x126.crop.jpg) [딴지만평]연대 좀 해라, XX들아

zziziree

[딴지만평]연대 좀 해라, XX들아

zziziree

![[산하칼럼]52살의 퇴물 영업사원, 맥도날드 왕국을 만들다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/037/015/086/200x126.crop.jpg) [산하칼럼]52살의 퇴물 영업사원, 맥도날드 왕국을 만들다

산하

[산하칼럼]52살의 퇴물 영업사원, 맥도날드 왕국을 만들다

산하

![[총선특집]흙수저당 대표 손솔과 후보 정수연을 만나다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/105/726/085/200x126.crop.jpg) [총선특집]흙수저당 대표 손솔과 후보 정수연을 만나다

퍼그맨, 챙타쿠

[총선특집]흙수저당 대표 손솔과 후보 정수연을 만나다

퍼그맨, 챙타쿠

![[과학]문과 따위는 모르는 죽어가는 마그네틱 카드 살리는 법 2](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/071/740/085/200x126.crop.jpg) [과학]문과 따위는 모르는 죽어가는 마그네틱 카드 살리는 법 2

낭만바보

[과학]문과 따위는 모르는 죽어가는 마그네틱 카드 살리는 법 2

낭만바보

![[리뷰]범인은 이 안에 없다 - 예의 없는 것(들): 선배 된 도리로 후배의 책을 씹어주마](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/355/832/085/200x126.crop.jpg)

추천

» [리뷰]범인은 이 안에 없다 - 예의 없는 것(들): 선배 된 도리로 후배의 책을 씹어주마 필독![[잡식]언젠간 쓸모 있을지 모를 짧은 지식 9](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/612/732/085/200x126.crop.jpg) [잡식]언젠간 쓸모 있을지 모를 짧은 지식 9

알려지지 않은 주시자

[잡식]언젠간 쓸모 있을지 모를 짧은 지식 9

알려지지 않은 주시자

![[과학]야밤의 공대생 만화 1: 트랜지스터의 탄생(feat.새연재!)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/142/721/085/200x126.crop.jpg)

추천

[과학]야밤의 공대생 만화 1: 트랜지스터의 탄생(feat.새연재!) 치킨무![[생활]내 집 지을 때 건축비, 꼭 알아둬야 할 것](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/642/206/085/200x126.crop.jpg)

추천

[생활]내 집 지을 때 건축비, 꼭 알아둬야 할 것 자빠링전문가![[기획특집]초한쟁패(楚漢爭覇): 3. 흔들리는 제국](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/315/459/085/200x126.crop.jpg)

추천

[기획특집]초한쟁패(楚漢爭覇): 3. 흔들리는 제국 필독![[딴지만평]후보등록 마감(feat.찌지리님, 공식 딴지만평가 합류 경축)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/701/303/085/200x126.crop.jpg) [딴지만평]후보등록 마감(feat.찌지리님, 공식 딴지만평가 합류 경축)

zziziree

[딴지만평]후보등록 마감(feat.찌지리님, 공식 딴지만평가 합류 경축)

zziziree

![[총선]모에화로 배우는 20대 국회의원 선거 1](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/022/198/085/200x126.crop.jpg) [총선]모에화로 배우는 20대 국회의원 선거 1

우켈켈박사

[총선]모에화로 배우는 20대 국회의원 선거 1

우켈켈박사

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.