장애 당사자 일기를 씁니다. 제가 장애 당사자로서 느끼는 감정이나 생각, 장애 이슈에 대해 나누고자 씁니다.

장애인과 수치심

“그러니까 이런 걸 왜 끌고 오나...”

작년 11월에 서울에 놀러 갔을 때 들었던, 실제로 들었던 말이다. 엘리베이터가 설치되지 않았던 역에서 휠체어용 리프트를 고치던 역무원이 했던 말이다. 수치스러웠다. 왜? 몸무게를 합쳐 130kg이 넘는 휠체어를 끌고 와 죄송스러워서? 그런 숭고한 감정 따위가 아니었다. 그냥 그런 얘기를 듣기가 싫었다.

“내가 내 돈으로 지하철 타는데 왜?”

에릭슨은 수치심을 “1~3세 경에 겪는 배변훈련에 실패한 아동이 느끼는 감정”이라고 했다. 즉, 수치심이란 자신의 의지대로 행한 과업(예컨대 배변 참기 등)에 실패하면 느끼는 감정 따위를 일컫는 말이다. 난 이동을 하려는 일상적 과업에 실패한 사람이었다.

어디 엘리베이터나 리프트 따위로만 수치심을 느끼는가? 거의 모든 이동 수단에서 휠체어 이용 장애 당사자는 수치심을 느낀다. 예컨대 비행기의 경우, 공항 직원들이 전동휠체어를 이용하는 장애 당사자에게 자기들이 나름 마련한 일반휠체어에 ‘싣는’다(태운다란 표현은 적절치 않다). 대개 전동휠체어가 위험 물품으로 분류되기 때문이다. 배터리가 전기여서 그렇단다. ‘절대다수의 공리’가 중요한 것을 이성적으로도 알겠고, 그들이 악의가 없다는 것도 충분히 알겠지만, 위험 물품으로 취급받는 ‘내 발’에게 수치심이 느껴지는 것은 자연스러울 게다.

자연스러움을 거부할 권리

아니, 잠깐 내가 ‘자연스럽다.’라 했던가? 여기서 의문이 생긴다. ‘왜 자연스러워야 하는가?’ 장애 당사자인 나로서는 이 근본적 이유에 대한 의문을 지울 수가 없다. 지금껏 자연스러웠기 때문에 정당화되지 않았던가? 자연스러워서, 불편과 수치심이 일상에 베여 있어서, 무기력해지지 않았던가? 도대체 그 현실이란 게 누구에게 자연스러운가?

장애인 리프트에서 나오는-음악이란 단어를 가장한-소음, 언론에서 선인에게 구출되는 나약한 장애인의 모습, 장애인 화장실에서 청소하려 노크 없이 들어오려는 청소부에게 ‘장애인 있어요!’하는 외침... 모두 일상 속에서 장애인에게 수치심을 일으키는 것들이다. 이게 현실이다. 근데 어쩌라고? 현실이라고 정당하나?

몇몇 휠체어 리프트는 내가 직접 운전을 해야만 했다. 야! 신난다!

현실과 그 해석... 그것은 너무나 다르다. 파마하는데 52만 원을 장애인에게 물린 미용실이 있었다. 의외로 경제학 이론에서도 꽤나 설명이 되는 일이었다. 판매자는 곁눈질을 통해 손님이 타고 온 차량을 확인한다. 손님이 입고 있는 옷을 살피고, 자연스럽게 대화하는 중에 직업을 묻고, 사는 곳을 묻는다. 판매자는 이러한 정보를 이용해서, 소비자가 얼마의 가격이면 구매할지 직관적으로 파악한다. (위 서술은 김재수 인디애나 퍼듀대 경제학과 교수의 글을 인용했다. 오해하지 마시라. 김재수 교수는 이 현상을 옹호하지 않는다(링크).) 일상적 차별은 꽤나 '자연스러운' 것이다.

그렇다고 이것이 정당한가? 그건 전혀 다른 문제다. 오히려 이러한 가격 차별이 일어나는 불공정한 현상을 타파하기 위해 무엇을 할 것인지에 대한 고민이 우선해야 한다.

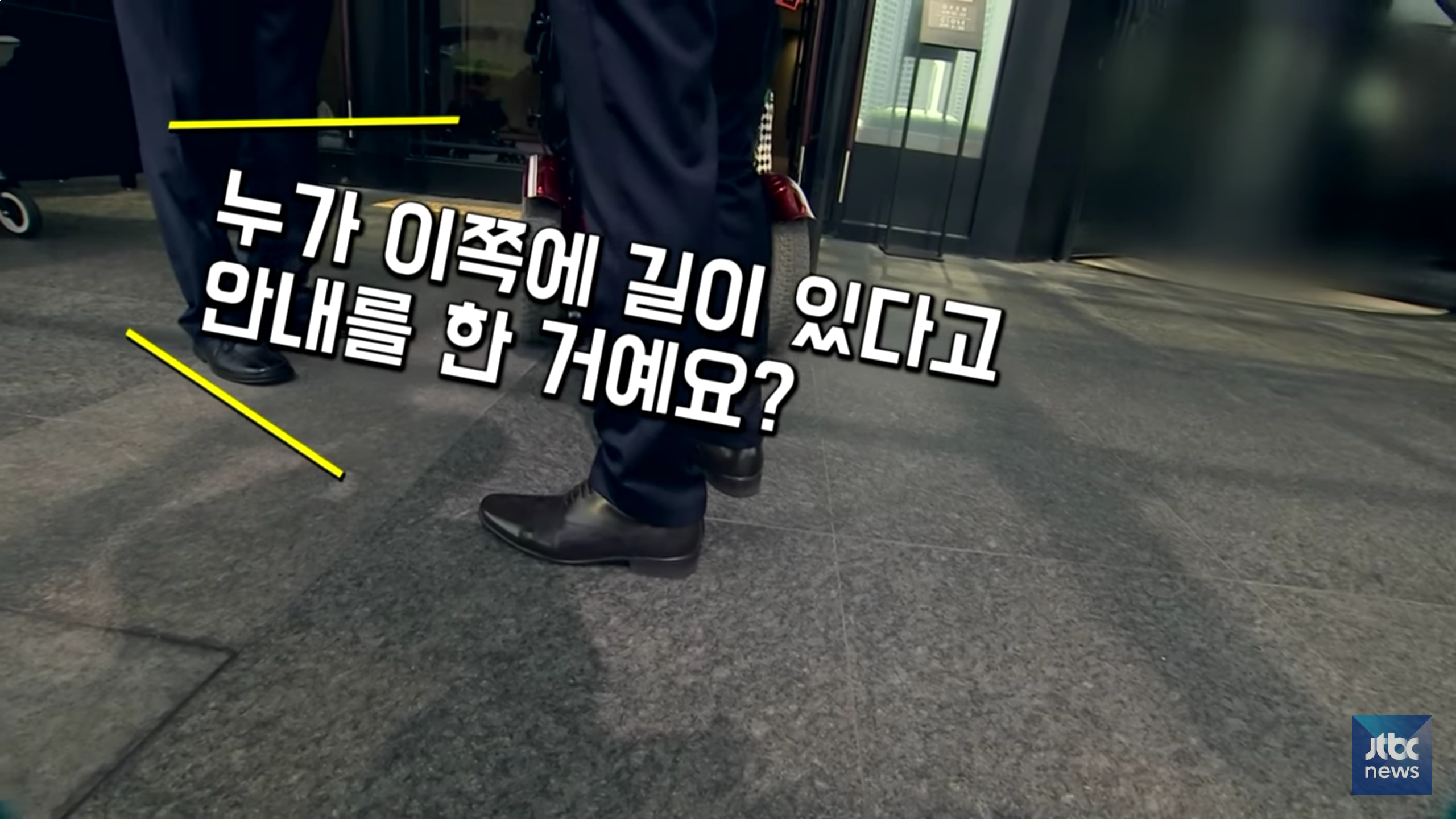

언젠가, 친한 형과 함께 내 모교 주변 길을 돌아다녔던 적이 있다. 돌아다닌 후 카페에 들어오며 “야, 진짜 다니기 힘들겠다. 우짜냐?”며 걱정하더랬다. 모교 주변의 상가 건물 앞에 있는 인도는 정말 전동휠체어가 다니기는 힘든 곳이었다. 내 친한 형은 그것을 나와 돌아다닌 지 2분 만에 알았다. 그러니까 당사자의 감정을 비당사자가 느끼기란 쉽지 않은 것이다. 어제 jtbc 뉴스 유튜브 채널에서 나온 <뉴스실험실>의 이윤석 jtbc 기자도 깜짝 놀란다. 아이러니하게도, 서울은 대한민국에서 가장 ‘배리어 프리’한 곳이다.

어디냐구요? 서울시요.

출처 - <JTBC>

“2시간은 미리 기다려야 한다.”는 이정훈 장차연 정책국장의 말은 현재 대한민국이 처한 장애 당사자의 현실에 시사하는 바가 매우 크다. 사실 장애인의 일상은 ‘준비의 일상’이다. 발달 장애 당사자의 부모는 ‘당신들의 자녀가 발작을 일으키지 않을까’ 따위의 걱정을, 지체장애인들은 ‘거기 화장실은 장애인 화장실이 있는지’ 따위의 걱정을, 내게 친절히 대해 줄 사람이 있을 것인지에 대한 걱정을, 내가 인도를 다니다 맨홀에 빠지지 않을까 하는 걱정을! 해야만 한다.

그렇기에 장애 당사자나 그 보호자는 늘 준비한다. 정확히 말하자면 ‘경계’하는 것일지 모른다. 돌아다닐 건물에 있는 화장실 확인을, 발작을 일으킬까 두려워 남에 대한 경계 따위를 하게 되는 것이다. 장애인에게 일상이란 ‘영위’하는 것 따위가 아닌, ‘투쟁’의 대상이다. 그런 일상은 당사자들에게 불가항력으로 느껴진다. 장애 당사자의 일상에서 선택지란 없는 것이다. 정체성을 밝히면 동정이나 비난을 받고, 정체성을 밝히지 않으면 영원히 시설 속에서밖에 살 수 없다. 이게 '자연'스러운가?

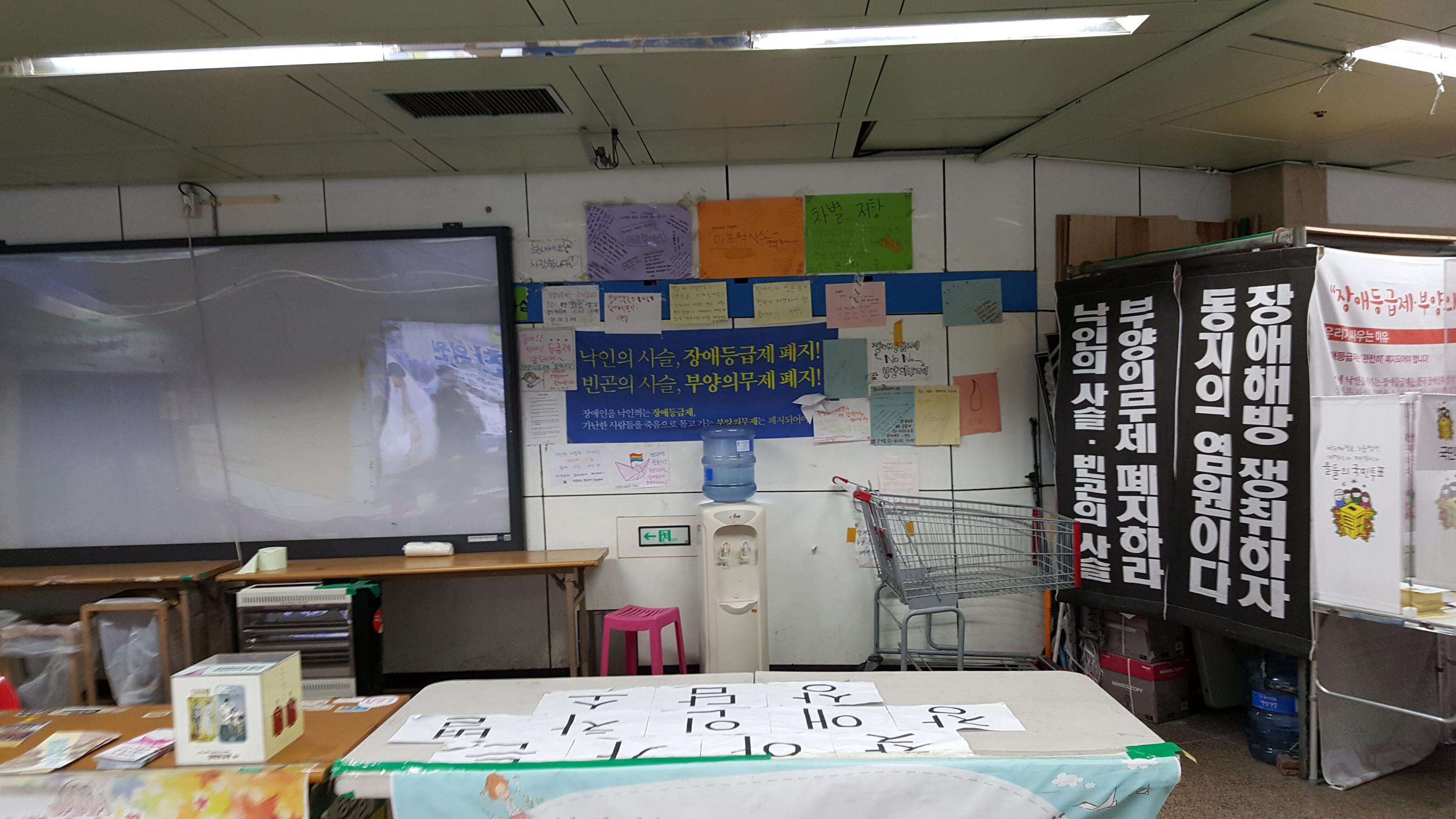

졸업한 모교 화장실, 대걸레 사용 후엔 제 자리로 가져다 놓으란다.

그래서 더 필요한 ‘당사자성’

고대 그리스 스파르타인들은 노인들을 매우 공경했다. 그들이 스파르타의 역사 속에서 투쟁했던 당사자였기 때문이다. 당사자와 비당사자의 차이점은 무엇인가? 당사자들은 비당사자가 가지고 있지 않은 단 한 가지를 가지고 있다.

바로 ‘직관’이다.

직관이란 당사자가 그 나름대로 가지고 있는 경험, 역사, 신념, 생활양식을 바탕으로 주어진 현상들을 판단하는 것이다. 언론 보도나 사람들의 대화 속에서 은연중 나오는 장애 당사자에 대한 혐오, 그 혐오에 대한 민감성, 장애 당사자가 스스로 처한 현실을 해석하며 나오는 분노, 더 나은 삶을 살기 위한 정치적 요구 등은 모두 장애 당사자의 직관에서 나오는 것이다. 이것은 감정적이며, 때로는 비장애 당사자에게 불편한 감정을 느끼게 하기도 한다.

당사자와 같이 다녀야만 이런 풍경이 들어온다.

그러나 장애 당사자에게 직관은 비장애 당사자와 나눌 수 있는 가치다. 무슨 대단한 것이 아니다. 장애 당사자와 얘기를 하는 것도, 길을 같이 걷는 것도, 장애 당사자라고 정체성을 용기 있게 밝힌 글에 댓글을 다는 것도 서로 가진 직관을 나누는 것이다. 내가 ‘굳이’ 장애 당사자라고 늘 밝히는 이유도 그것이다. 현실을 해석하는 직관이란 가치를 나눌 때, 우리 사회는 곧 건강해 지리라 믿는다.

결국 우리 서로 만나는 것이 이 문제를 해결할 유일한 길이다.

편집부 주 독자투고 게시판의 글이 3회 이상 메인 기사로 채택된 '한슬입니다' 님께는 가카의 귓구녕을 뚫어드리기 위한 본지의 소수정예 이비인후과 블로그인 '300'의 개설권한이 생성되었습니다. 아울러, 연락이 가능한 이메일 주소나 개인 연락처를 ddanzi.master@gmail.com으로 보내주시면 감사드리겠습니다. 조만간 필진 전용 삼겹살 테러식장에서 뵙겠습니다. |

한슬입니다

편집: 딴지일보 cocoa

![[여의도 꿍시렁]완전분석: 청와대는 왜 우병우를 버릴 수 없는가](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/328/966/123/200x126.crop.jpg)

추천

[여의도 꿍시렁]완전분석: 청와대는 왜 우병우를 버릴 수 없는가 여의도노숙자![[사회]'밀정'에 대한 단상 : 그 놈이 밀정일 줄은 꿈에도 몰랐다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/697/871/123/200x126.crop.jpg) [사회]'밀정'에 대한 단상 : 그 놈이 밀정일 줄은 꿈에도 몰랐다

산하

[사회]'밀정'에 대한 단상 : 그 놈이 밀정일 줄은 꿈에도 몰랐다

산하

![[생활]우리 아이는 마을학교에 다닙니다 : 함께 사는 삶을 위하여](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/087/897/123/200x126.crop.jpg) [생활]우리 아이는 마을학교에 다닙니다 : 함께 사는 삶을 위하여

고래엄마

[생활]우리 아이는 마을학교에 다닙니다 : 함께 사는 삶을 위하여

고래엄마

![[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 3부 10 – 일소중립조약이 파기되던 순간 1](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/796/083/123/200x126.crop.jpg) [세계사]전쟁으로 보는 국제정치 3부 10 – 일소중립조약이 파기되던 순간 1

펜더

[세계사]전쟁으로 보는 국제정치 3부 10 – 일소중립조약이 파기되던 순간 1

펜더

![[과학]프로젝트 로켓10 : 소련의 달탐사로켓 N1과 소유즈 우주선](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/562/082/123/200x126.crop.jpg) [과학]프로젝트 로켓10 : 소련의 달탐사로켓 N1과 소유즈 우주선

엘랑

[과학]프로젝트 로켓10 : 소련의 달탐사로켓 N1과 소유즈 우주선

엘랑

![[한동원의 적정관람료]고스트버스터즈 (Ghostbusters)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/374/088/123/200x126.crop.jpg) [한동원의 적정관람료]고스트버스터즈 (Ghostbusters)

한동원

[한동원의 적정관람료]고스트버스터즈 (Ghostbusters)

한동원

![[역사]미국의 두 얼굴 2부 : 4. 미국, 영국과 다이다이를 뜨다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/082/770/122/200x126.crop.jpg) [역사]미국의 두 얼굴 2부 : 4. 미국, 영국과 다이다이를 뜨다

naemaeumdaero

[역사]미국의 두 얼굴 2부 : 4. 미국, 영국과 다이다이를 뜨다

naemaeumdaero

![[IT]스마트폰 역사를 통해 예측해보는 자율주행 자동차의 미래](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/762/725/122/200x126.crop.jpg) [IT]스마트폰 역사를 통해 예측해보는 자율주행 자동차의 미래

초하류

[IT]스마트폰 역사를 통해 예측해보는 자율주행 자동차의 미래

초하류

![[사회]한 아이를 키우려면 온 마을의 노력이 필요하다 : 결혼 공익광고를 보았다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/515/750/122/200x126.crop.jpg) [사회]한 아이를 키우려면 온 마을의 노력이 필요하다 : 결혼 공익광고를 보았다

틀림없이

[사회]한 아이를 키우려면 온 마을의 노력이 필요하다 : 결혼 공익광고를 보았다

틀림없이

![[기획특집]초한쟁패(楚漢爭覇): 10. 후폭풍(後暴風) - 난(亂)이 끝나고 대란(大亂)이 시작된다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/226/428/122/200x126.crop.jpg)

추천

[기획특집]초한쟁패(楚漢爭覇): 10. 후폭풍(後暴風) - 난(亂)이 끝나고 대란(大亂)이 시작된다... 필독![[워홀생각]디스토피아의 조건 : 노인의 욕심과 건국절 논란](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/263/409/122/200x126.crop.jpg)

추천

[워홀생각]디스토피아의 조건 : 노인의 욕심과 건국절 논란 워크홀릭![[수기]장애 당사자 일기1: 수치심, 일상 그리고 직관](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/858/414/122/200x126.crop.jpg) » [수기]장애 당사자 일기1: 수치심, 일상 그리고 직관

한슬입니다

» [수기]장애 당사자 일기1: 수치심, 일상 그리고 직관

한슬입니다

![[딴지만평]북한은 와해되고 남한은 이해 안 되고](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/700/414/122/200x126.crop.jpg) [딴지만평]북한은 와해되고 남한은 이해 안 되고

zziziree

[딴지만평]북한은 와해되고 남한은 이해 안 되고

zziziree

![[과학]야밤의 공대생 만화 20 : 4가지 색으로 지도를 칠해라, 프란시스 구스리(Francis Guthrie)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/080/408/122/200x126.crop.jpg)

추천

[과학]야밤의 공대생 만화 20 : 4가지 색으로 지도를 칠해라, 프란시스 구스리(Francis G... 치킨무![[영화]'스피벳:천재 발명가의 기묘한 여행': 간격에 관하여](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/213/114/122/200x126.crop.jpg) [영화]'스피벳:천재 발명가의 기묘한 여행': 간격에 관하여

꼭그래야하나?

[영화]'스피벳:천재 발명가의 기묘한 여행': 간격에 관하여

꼭그래야하나?

![[게임]'디아블로3'는 어떻게 다시 갓겜이 되었는가 1 : 오리지널은 똥 그 자체였다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/116/118/122/200x126.crop.jpg) [게임]'디아블로3'는 어떻게 다시 갓겜이 되었는가 1 : 오리지널은 똥 그 자체였다

TheKayle

[게임]'디아블로3'는 어떻게 다시 갓겜이 되었는가 1 : 오리지널은 똥 그 자체였다

TheKayle

![[생활]생존이 먼저다, 강화상륙작전 11 : 강화의 몽상가들, 만화가 이우영](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/528/061/122/200x126.crop.jpg)

추천

[생활]생존이 먼저다, 강화상륙작전 11 : 강화의 몽상가들, 만화가 이우영 셀러킴![[리뷰]세계 최초 클라우드 스마트폰, 넥스트비트의 로빈을 디벼보다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/389/769/121/200x126.crop.jpg)

추천

[리뷰]세계 최초 클라우드 스마트폰, 넥스트비트의 로빈을 디벼보다 알투비![[추모]실천하는 신앙인 박형규 목사 : 독재에 맞선 삶](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/226/778/121/200x126.crop.jpg) [추모]실천하는 신앙인 박형규 목사 : 독재에 맞선 삶

산하

[추모]실천하는 신앙인 박형규 목사 : 독재에 맞선 삶

산하

![[현장스케치] 단원고 기억교실 임시 이전 : 교실이 비었다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/664/777/121/200x126.crop.jpg)

추천

[현장스케치] 단원고 기억교실 임시 이전 : 교실이 비었다 Ted.검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.