1.

10년 하고도 반년 쯤 전인 2007년 12월을 떠올려보자. 당시 17대 대통령 선거는 역대 최저 투표율인 63%를 기록함으로써 정치 무관심을 넘어 정치혐오에 가까운 여론을 드러냈다. 그 결과 우리는 콩밥 먹으며 잊혀지고 있는 가카의 시대를 맞이했다.

국회의원 선거는 어땠나. 2008년 18대에 최저치인 46.1%의 투표율을 보였다. 지방선거의 경우 2002년이 48.8%로 최저치이긴 하지만 월드컵 16강에 진출하던 시점이라는 특수성을 감안해야겠다. 이를 제외하면 2006년 4회 지선이 51.6%로 최저다. 결론적으로, 현대 한국사회에서 정치에 대한 무관심과 혐오, 허무감, 포기와 같은 정서가 가장 극에 달했던 시기를 꼽자면, 2007~2008년 즈음이라 볼 수 있다.

2.

지난 10년간, 어마어마한 변화의 물결을 목격했다. 아니, 목격했다는 표현은 틀렸다. 물결을 만들어냈다고 해야겠다. 대중들의 저변으로부터 시작된 징조는 여론 형성 구조의 변화로 발견됐다. 사람들은 더 이상 유력 정치세력의 나팔수로 전락하거나, 보호세 뜯는 깡패로 전락한 메이저 언론을 믿지 않았다. 대신 소셜미디어를 통해 직접 의견을 나누고, 팟캐스트를 통해 아무도 알려주지 않았지만 모두가 알고 싶은 이야기를 귀담아 들었다.

이후 5회 지방선거, 19대 총선, 18대 대선에서 이전과는 다른 선거여론을 만들어냈다. 이 과정에서, 언론은 소셜미디어나 유명 팟캐스트에 개진된 의견을 받아쓰기 시작했고, 사람들은 포털사의 첫화면을 보며 ‘현 시점에서의 여론과 화제’가 아니라, ‘기득권층이 원하는 여론과 화제의 방향’을 읽기 시작했다.

3.

2010년대를 지나면서, 변화는 폭발적으로 확대됐고 비단 한국 대중여론에만 머물지 않았다. 튀니지 혁명에 이은 중국 재스민 혁명, 홍콩 우산시위와 같은 사건들을 통해 21세기의 생활양식과 민주주의 정신의 새로운 조합을 목격하는가 하면, 브렉시트 사태가 벌어지고 미국 대통령으로 설마하던 트럼프가 당선 되면서 마치 이 시대의 정신이 퇴행하는 것 같다는 우려를 갖기도 했다.

우리는 마치 이 세계의 모든 혼란을 정리해 주려는 듯, 촛불혁명과 대통령 탄핵이라는, 가장 평화적이면서도 충격적인 역사적 사건을 만들어낸다. 이 모든 변화는 근대 이후 누적되어 온, 정치적 관점의 틀로는 설명하기 어려운 이 시대의 특징을 보여준다.

그 난해한 시대의 최전선인 바로 지금, 촛불혁명으로 탄생한 문재인 대통령이, 북한의 독재자 김정은, 미국의 무대포 대통령 트럼프와 함께 전세계의 이목이 집중되는 무대 위에 서 있는 모습을 확인하고 있다. 민주주의 정신의 가장 세련된 버전의 상징, 민주주의 정신과 가장 거리가 먼 독재와 폭력의 상징, 민주주의의 큰 형님과 같은 나라의 역사에 역행하는 대통령, 이 셋이서 ‘평화와 화합’을 만들어 가는 이 충격적 장면. 실시간으로 일어나고 있는 역사적 사건이다.

이 과정에서 문재인 대통령에게 사사건건 시비를 걸어오던 정치세력은 자연스레 도태되는 중이고, 국제사회는 김정은이라는 권력자를 새로이 평가하고 있으며, 사람들은 트럼프가 힐러리보다 어리석은 선택이 아닐 수 있었다고 다시 생각해보는 중이다.

4.

물론 이 새로운 시대가 오로지 ‘발전적’이라고 단언할 수 없다. 시대의 흐름 속에서도 고통에 신음하는 이들이 있고, 시대의 변화로 인해 고통이 가중되는 이들도 있다. 마치 적자생존과 자연선택을 통한 생물의 진화 방향이 옳은지 그른지를 판단할 수 없듯, 이 시대의 변화가 무조건 옳다고만 볼 수 없다.

단언할 수 있는 건, 현재 살아있는 모든 생물들이 지금 이 환경에 가장 ‘적절'한 형태라고 볼 수 있듯, 이 시대는, 그 속에서 살고 있는 사람들에 의해 만들어졌다는 점이다. 마치 물이 위에서 아래로 흐르듯, 이 시대를 살아간 사람들에 의해 현재가 이런 모습으로 변해간다는 것이다. 다만, 그 변화가 이전에 비해 더 빠르고 충격적일 뿐이다.

이 모든 충격과 변화 속에서 우리가 잠정적으로 내릴 수 있는 결론은 하나다. 이 시대는 지난 시대의 낡은 틀로는 이해할 수 없다. 낡은 정치공학적 관점으로는 이 시대의 정치 여론을 이해할 수 없고, 낡은 문화적 관점으로는 이 시대의 문화를 이해할 수 없다.

5.

왜 문재인 대통령의 지지율은 내려갈 생각이 없는지, 어쩌다 CNN이 트럼프를 인정하기에 이르렀는지를 이해하지 못하는 것은, 마치 방탄소년단이 미국 빌보드 앨범차트에서 1위를 하고 있는 상황을 이해하지 못하는 것과 비슷하다. 이 모든 것을 이해하지 못하는 건, 바로 이 시대를 함께 살지 못한 채 과거의 틀에 얽매여 묶여버린, 자아의 어떤 부분 때문이다.

개인과 개인의 차원에서, 자신의 한 부분을 과거에 묶어둔 자와 새로운 시대를 살아가는 자는 부딪치게 된다. 이 부딪침의 과정은, 좁은 시각으로 지켜볼 때 마치 두 세력간의 싸움으로 보인다. 술자리에서 ‘BTS를 어디 커트 코베인에 비교하냐’며 시비를 거는 장면을 본다면, 우리는 음악적 취향이 다른 둘의 말다툼이라고 생각할 테니 말이다. 문재인을 지지하는 젊은이들은 고생도 안 해보고 쉽게쉽게 살아가려는 철부지들이라고 주장하는 자발적 태극기부대원의 푸념도, 트럼프는 정치 지도자의 자격이 전혀 없는 무지랭이라고 비웃던 미국 엘리트 언론인들도, 좁은 시각에서 본다면 그저 다양한 의견 중 하나일 것이다.

하지만, 이 시대 전체를 바라보는 관점에서라면, 우리는 누가 이 시대를 바로 보지 못하고 과거 어느 시점에 스스로를 묶어둔 사람인지를 어렵잖게 판단할 수 있다.

6.

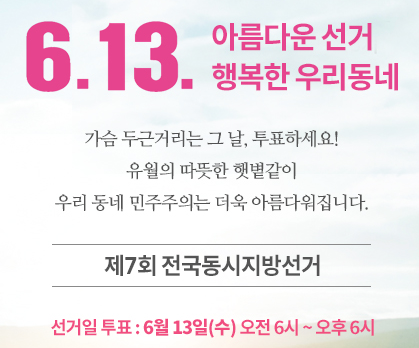

한국사에 있어서나, 세계사에 있어서나, 가장 화려한 조명을 받고 있는 이 시점에, 우리는 또 한 번의 선거, 7회 전국동시지방선거를 치른다. 선거의 과정에서 지엽적으로 발견되는 갈등은 어마어마한 수준이다. 소셜 미디어와 커뮤니티 게시판은 서로 뜯어먹지 못해 안달이 난 하이에나들의 패싸움을 방불케 한다. 도태되어 가던 세력들의 역대급 발악이 도처에서 이뤄진다. 이 모두는, 좁은 시각으로 볼 때 과열된 갈등구도와 사회의 분열로 비춰질지도 모른다. 분명 개개인의 차원에서는 뜨겁게 싸우는 것이니까.

하지만, 그 모든 싸움들 안에서도, 분명 이 시대의 흐름은 존재한다. 누군가는 이 시대를 살고 있음에 그러한 생각을 갖고 있고, 다른 누군가는 과거에 얽매인 채 새로운 시대를 이해하지 못하며 ‘세상이 미쳐 돌아간다’고 외로운 비명을 지른다. 당장 지금의 나 자신이 이 둘 중 어느쪽에 가까운지 판단하는 건 어렵다. 개인의 입장에선 단지 지금을 살아가기 때문이다. 혹시, 나도 모르게 나 스스로를 과거에 묶어둔 부분이 있다면, 그것은 시대의 흐름을 거스르는 것으로 자연스레 드러나게 될 것이다.

7.

오랜 시간 이 사회의 비주류 정치여론의 장으로써, 한국 정치여론의 진화에 한 축을 맡은 나꼼수의 시발점으로, 파파이스/다스뵈이다 같은 공개방송의 물리적 보금자리로, 대형 커뮤니티 게시판의 난민발생 사태의 역사적 일원으로서, 딴지는 새로이 열린 시대의 다양한 갈등이 벌어지는 본진에 속한다 해도 과언은 아니라 본다. 그런 면에서, 미시적 차원의 그 갈등을 살 부벼가며 직접 겪어야 할 딴지스들의 노고는 높이 평가되어야 마땅하다. 필자, 아무 권리도 자격도 없지만, 그 노고 드높여 치하한다.

이제 6월 13일 밤이면, 이 싸움의 틈바구니에서 누가 ‘이 시대를 살고있는 자’ 였는지를 일면이나마 확인할 수 있다. 결과적으로 일부는 충격적일 수도, 예상대로일 수도, 의외의 성과일 수도 있겠다. 어찌됐든 그 결과가, 우리가 살고 있는 이 시대의 흐름 속에 만들어진 단면이다. 어떤 결과든 맞이하게 됐을 때, 우리들 각자 스스로의 어떤 면이 과거에 묶여있었는지, 시대에 발 맞춰 흘러가고 있었는지, 혹은 너무 앞서가려 하고 있었는지를 어느 정도 발견할 수 있을 게다.

그 흐름의 속도가 성에 안 찰 수도 있겠다. 별로 걱정하진 않는다. 우리에겐 송태섭의 명대사가 있으니까.

최소한 딴지스는, 모든 면에서 100%는 아닐지언정, 큰 틀에서 함께 이 시대의 흐름을 만들어 가고 있다 생각한다.

오늘은 세계사의 흐름이 바꼈다.

내일은 한국사의 흐름이, 조금, 바뀔지도 모르겠다.

![[논평]혼란과 충격의 시대, 그 흐름의 최전선: 우리는 이 시대의 흐름을 만들고 있다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/837/684/516/200x126.crop.jpg)

추천

» [논평]혼란과 충격의 시대, 그 흐름의 최전선: 우리는 이 시대의 흐름을 만들고 있다 춘심애비![[산하칼럼]홍준표는 환생했다 : 개풀 뜯어 먹는 이야기](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/227/368/515/200x126.crop.jpg) [산하칼럼]홍준표는 환생했다 : 개풀 뜯어 먹는 이야기

산하

[산하칼럼]홍준표는 환생했다 : 개풀 뜯어 먹는 이야기

산하

추천

만화로 배우는 곤충의 진화13 : 원시날개의 성생활 갈로아![[인물]다시 보는, 철학자 칸트의 삶 4 : 제왕의 사생활](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/826/693/515/200x126.crop.jpg) [인물]다시 보는, 철학자 칸트의 삶 4 : 제왕의 사생활

필독

[인물]다시 보는, 철학자 칸트의 삶 4 : 제왕의 사생활

필독

![[칼럼]러시아 2018, 훌리건들의 월드컵?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/552/329/516/200x126.crop.jpg)

추천

[칼럼]러시아 2018, 훌리건들의 월드컵? K리S![[딴지만평]북미정상회담 D-1 : 싱가포르의 밤](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/860/425/516/200x126.crop.jpg) [딴지만평]북미정상회담 D-1 : 싱가포르의 밤

zziziree

[딴지만평]북미정상회담 D-1 : 싱가포르의 밤

zziziree

![[필독칼럼]연예인과 이재명](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/237/850/515/200x126.crop.jpg)

추천

[필독칼럼]연예인과 이재명 필독![[잡식]교양으로는 쓸모있을 와인 지식 7 : 와인은 프랑스에서만 만드는 게 아니다, 아메리카 대륙편](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/416/930/515/200x126.crop.jpg) [잡식]교양으로는 쓸모있을 와인 지식 7 : 와인은 프랑스에서만 만드는 게 아니다, 아메리카 대륙편...

와인수다

[잡식]교양으로는 쓸모있을 와인 지식 7 : 와인은 프랑스에서만 만드는 게 아니다, 아메리카 대륙편...

와인수다

![[사회]세대 탐구생활: 저는 밀레니얼 세대라고 합니다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/140/514/515/200x126.crop.jpg) [사회]세대 탐구생활: 저는 밀레니얼 세대라고 합니다

어린노인

[사회]세대 탐구생활: 저는 밀레니얼 세대라고 합니다

어린노인

![[산하칼럼]법버러지 양승태를 위한 역사 : 평양성 전투](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/630/945/515/200x126.crop.jpg)

추천

[산하칼럼]법버러지 양승태를 위한 역사 : 평양성 전투 산하![[딴지만평]모두가 No 할 때, 혼자서 Yes 할 수 있는](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/893/930/515/200x126.crop.jpg) [딴지만평]모두가 No 할 때, 혼자서 Yes 할 수 있는

zziziree

[딴지만평]모두가 No 할 때, 혼자서 Yes 할 수 있는

zziziree

![[탐방]일본 체인점이 이렇게 맛있을 리가 없어: 3. 코코이찌방야(CoCo壱番屋)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/361/477/515/200x126.crop.jpg)

추천

[탐방]일본 체인점이 이렇게 맛있을 리가 없어: 3. 코코이찌방야(CoCo壱番屋) 누레 히요코![[기획]촛불세대와 뱅뱅이론: 1. 비추, 메모, 점댓글, 정치성의 일상화 (1)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/133/345/515/200x126.crop.jpg)

추천

[기획]촛불세대와 뱅뱅이론: 1. 비추, 메모, 점댓글, 정치성의 이... 춘심애비![[산하의 오책]날씨가 만든 그날의 세계사](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/211/005/513/200x126.crop.jpg) [산하의 오책]날씨가 만든 그날의 세계사

산하

[산하의 오책]날씨가 만든 그날의 세계사

산하

![[기획]해보고 말하는 직업, 기자 8 - 열심히 했던 세월만큼은 비켜가지 않는다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/307/341/514/200x126.crop.jpg) [기획]해보고 말하는 직업, 기자 8 - 열심히 했던 세월만큼은 비켜가지 않는다

헤르매스 아이

[기획]해보고 말하는 직업, 기자 8 - 열심히 했던 세월만큼은 비켜가지 않는다

헤르매스 아이

![[딴지만평]홍준표의 빠아아아앙, 아베의 빠아아아앙](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/717/300/515/200x126.crop.jpg) [딴지만평]홍준표의 빠아아아앙, 아베의 빠아아아앙

zziziree

[딴지만평]홍준표의 빠아아아앙, 아베의 빠아아아앙

zziziree

![[잡식]알아두면 쓸데없는 언어지식 4 : 인공어? 그게 뭐죠?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/010/052/514/200x126.crop.jpg) [잡식]알아두면 쓸데없는 언어지식 4 : 인공어? 그게 뭐죠?

C+

[잡식]알아두면 쓸데없는 언어지식 4 : 인공어? 그게 뭐죠?

C+

추천

『대망』으로 바라본 전국시대 5: 이익의 정치 펜더![[기획]촛불세대와 뱅뱅이론: 0. 인트로](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/748/850/514/200x126.crop.jpg)

추천

[기획]촛불세대와 뱅뱅이론: 0. 인트로 춘심애비![[포토만평]아트만두의 인간대백과 사전: 전두환 그리고 양승태](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/782/835/514/200x126.crop.jpg) [포토만평]아트만두의 인간대백과 사전: 전두환 그리고 양승태

아트만두

[포토만평]아트만두의 인간대백과 사전: 전두환 그리고 양승태

아트만두

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.