2014. 10. 30. 목요일

곰사장

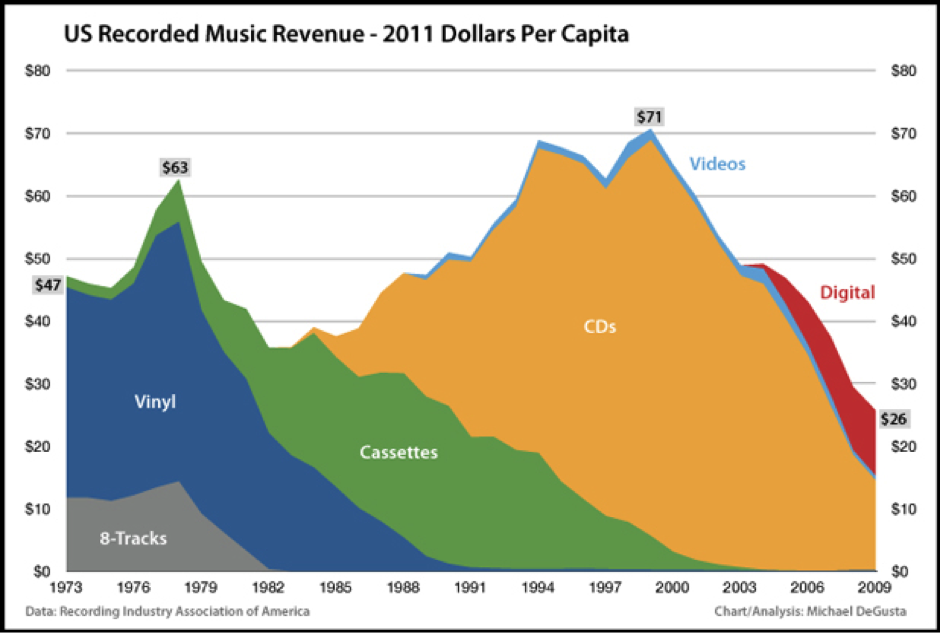

출처: Business Insider

영화 ‘소셜 네트워크’의 한 대목. 아직 촌뜨기였던 저커버그를 실리콘밸리로 불러들인 숀 파커는 우쭐대며 얘기한다. 자신이 음악 산업을 끝장냈다고. 과장이 아니다. 미국 내에서 판매된 음악 녹음물의 매출 추이를 나타낸 위의 그래프에서 정점을 찍고 급격히 하강하는 그 시점이 바로 그가 냅스터를 만든 1999년이기 때문이다. 이후 약 10년 동안 매출은 64% 감소, 심지어 1973년과 비교해도 45% 줄어든 수준에 이르게 되었다. 이 그래프의 부제는 ‘음악 산업의 죽음’이다.

최근 또 한 번 커다란 변화의 조짐이 나타나고 있다. 며칠 전 애플 아이튠즈 뮤직스토어의 매출이 올해 들어 13% 감소했다는 보도가 나왔다. 아이튠즈 뮤직스토어라면 위의 그래프에서 2005년부터 등장한 빨간색의 ‘디지털’을 만들어낸 주역. 의미심장한 일이다. 소비 형태가 음악을 다운로드하는 것에서 스트리밍 한다는 개념으로 바뀌었기 때문이다. 다운로드 위주의 서비스 매출이 감소하거나 더디게 성장하는 사이 스트리밍 서비스인 스포티파이나 판도라는 46% 성장하고 있다. 특히 자체적인 추천 알고리즘에 기반을 두고 소비자들이 따로 고를 필요 없이 알아서 음악을 들려주는 라디오형 서비스인 판도라는 최근 분기당 최대 매출 기록을 계속 경신하며 무섭게 성장하고 있다. 이러한 추세에 걸맞게 한국에서도 ‘비트’를 시작으로 최근에는 삼성이 비슷한 서비스를 출시, 상당한 인기를 끌고 있는 상황이다.

출처: http://www.bloter.net/archives/210782

논쟁이 일고 있다. 한편에서는 스트리밍이 주도권을 쥐게 되면 음악의 가치가 폭락할 것이라 주장한다. 다운로드 시대에는 애플이 주도한 협상을 통해 곡당 0.99 달러로 정리됐다. 한 음반에 10곡 내외가 수록된다고 했을 때 CD에 비해서 그다지 나쁜 가격은 아니지만, 10곡을 한꺼번에 사야 했던 CD에 비해 다운로드는 원하는 곡만 살 수 있기 때문에 결국 매출 감소를 초래하게 된 것이다. 그렇다면 스트리밍 시대에는? 일단 무료가 기본이다. 광고 수입이 붙어서 재생 횟수에 따라 매출이 발생한다고 해도 0.99달러를 내고 소유시켰을 때의 매출에 비해서 못 미칠 가능성이 크다. 유료 회원의 경우에도 보통 월 15달러 정도로 광고 없이 무제한으로 들을 수 있게 된다.

반면 이러한 변화가 새로운 가능성을 제공한다는 견해도 있다. 음악을 소비하지 않던 이들을 무료라는 미끼로 끌어들임으로써 (‘싼 김에 한 번 들어볼까?’) 전체 시장의 파이를 키운다는 얘기다. 특히 시장 점유율이 적은 비주류 음악의 경우에는 이렇게 낮아진 진입 장벽이 (‘싼 김에 이것도 들어볼까?’) 더 많은 대중에게 노출될 기회를 제공할 수도 있다는 것이다. 또한 많은 스트리밍 서비스들이 전문가들로 하여금 음악을 골라주게 하는 큐레이션 기능을 제공하기 때문에 홍보 예산의 규모로 결정됐던 과거의 음악 노출 방식이 변화하여 좀 더 다양한 음악이 들려질 수 있다는 것도 이러한 주장의 근거다.

그런데 이와 같은 세계적인 추세를 보면서 슬픈 이유는 이러한 논쟁이 한국에서는 큰 의미가 없다는 점 때문이다. 이러한 논쟁이 필요한 시기는 진작에 지나갔다.

친구한테 어떻게 음악을 듣냐고 물어봤을 때 자기는 멜론을 하루 종일 켜놓고 판매 순위 100위권 안에 있는 음악을 매일 돌려 듣는다는 대답을 듣고 충격을 받았던 게 이미 6년 전이다. 통신 데이터 소비가 주로 음원 스트리밍으로 인해 발생한다는 얘기를 들었던 것도 그 무렵이다. 마치 중공업을 발전시키기 위해 농산물 가격을 억제했던 그 시절처럼 IT 산업을 발전시키고 망 사업자들에게 데이터 통신료를 지급해야 했던 2000년대에는 음악 가격이 통제되어야 했다. 싸게 음악을 들을 수 있어야 음악 들을 기계를 많이 사고 데이터를 많이 쓸 테니까. 지금 시장을 지배하고 있는 서비스인 멜론과 통신 부문 1위 사업자인 SKT의 관계가 이를 단적으로 상징한다.

다운로드에서 스트리밍으로 넘어가고 있는 세계적인 추세와 달리 한국에서는 다운로드 시장이 성립할 기회가 없었다. 대신 다운로드 정액제(30곡에 5,000원, 150곡에 10,000원 하는 식의)라며 덤핑에 가까운 할인 제도가 보편화되면서 실제로 곡당 600원에 거래되어야 할 것이 적게는 120원, 많게는 60원까지 할인되어 팔려왔다. 세계 표준 가격인 0.99달러, 즉 900원과 비교하면 10% 내외의 가격인 셈이다. 그래서 2012년에 주류부터 비주류까지 망라하는 제작자 및 뮤지션들이 정액제를 폐지하자면서 운동을 했고 그 결과 가격 상승이 이뤄지긴 했지만, 여전히 대부분의 음원 사이트들은 3개월 특별 할인과 같은 편법으로 예전의 가격을 유지하고 있는 것이다.

150곡을 다운받는데 할인을 더하면 6,230원. 곡당 41원 꼴이다.

스트리밍으로의 변화는 거스를 수 없는 추세다. 왜? 편하니까. 더욱이 한국과 같은 환경은 소비자 입장에서는 최고라고 볼 수 있다. 왜? 싸니까. 나 스스로도 음악을 소비하는 입장인 만큼 충분히 잘 알고 있다. 이런 상황에서 CD를 사라, 제값에 다운로드를 받아라 하는 것들은 과거의 러다이트들이 기계를 부쉈던 것처럼 시대에 뒤떨어진 음악 생산자들의 발악처럼 들릴지도 모르겠다.

그럼에도 불구하고 이런 얘기를 하고 있는 까닭은 역시 소비자들 때문이다. 인디 음악을 하고 있다 보면 아무래도 소비자들을 직접 마주할 기회가 많다. 그리고 그들 중에는 제값을 지불하고 음악을 듣고 싶다는 이들이 있다. 그들이 결코 다수는 아니다. 하지만 음악을 사랑하고 뮤지션이 계속 음악 활동을 했으면 좋겠다는 바람을 품고 오히려 우리의 경제적 사정을 걱정해주는, 그런 열렬한 팬들이다. 그런 이들이 아쉬워하는 것은 이제 CD를 들을 기계가 없으니 CD는 무용지물이니 음원을 살 수밖에 없는데, 그래서는 뮤지션들에게 돌아가는 몫이 적다는 점이다. 그런 얘기를 들을 때마다 그럼 곡당 600원씩 내고 다운로드 받으라고, 그럼 CD를 사주는 것만큼 우리에게 돌아온다고 대답해준다. 하지만 그렇게 하려고 하면 집요하게 팝업창을 띄우면서 덤핑 정액제 상품을 들이미는 음원 사이트들은 ‘싸게 살 수 있다는데 왜 비싸게 사니?’ 하며 바보 취급한다. 웬만큼 굳건한 의지가 아니라면 무너질 수밖에 없다.

그래서 언젠가부터 시대착오적인 서비스를 원하게 됐다. 스트리밍 안 하고, 정가에 음원을 다운로드하게 하는 서비스다. 모든 소비자를 위한 서비스는 아니다. 바보처럼 다소 손해를 보더라도 그걸 감수하고 창작자들 손에 좀 더 많은 돈을 쥐여줬으면 생각 하는 이들이 사용하는 서비스가 될 것이다. 경제적인 의미뿐만은 아니다. 음악의 가치를 화폐로 잴 수 있는 것은 아니지만, 그래도 내 노래가 하나에 4-50원에 팔리고 있다는 것보다는 600원에 팔리고 있다는 게 뮤지션들에게는 존중받는 느낌을 줄 것임이 분명하다.

한편으로 이처럼 시대착오적인 서비스가 있어야 스트리밍으로 변화하는 시대의 추세가 보다 건강해질 것이다. 현재와 같은 구조에서는 찬성론자들이 얘기하는 것처럼 음악을 안 듣던 이들이 듣기야 하겠지만, 원래 음악을 듣던 이들이 지불할 수 있는 방법이 없다. 만약 안 듣던 이들은 공짜로 음악을 듣고, 음악을 좋아하는 이들은 돈 더 내고 듣고, 안 듣던 이들이 음악 좋아져서 돈 더 내고 들을 수 있게 하는 것이 아마도 현재로써는 가장 이상적인 생태계가 아닐까?

1,000명, 아니 100명의 바보 같지만 사랑스러운 이들이 있어서 이 시대착오적인 서비스를 이용하기를 바란다. 나를 비롯한 수많은 인디 음악 종사자들에게는 큰 힘이 될 것이다. 그리고 더 나아가서 그런 이들이 점점 많아지면 좋겠지만, 이건 너무 큰 욕심일지도 모르겠다.

곰사장

트위터 : @momcandy

편집 : 나타샤

![[잡설]이 많은 장군님들을 어찌할꼬? <下>](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/528/202/003/200x126.crop.jpg) [잡설]이 많은 장군님들을 어찌할꼬? <下>

펜더

[잡설]이 많은 장군님들을 어찌할꼬? <下>

펜더

![[영부인 관람기] <4> - 크랙 : 질투로 폭력하기](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/785/198/003/200x126.crop.jpg) [영부인 관람기] <4> - 크랙 : 질투로 폭력하기

독구

[영부인 관람기] <4> - 크랙 : 질투로 폭력하기

독구

![[문화]할로윈에 대해서](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/808/202/003/200x126.crop.jpg) [문화]할로윈에 대해서

돼끼

[문화]할로윈에 대해서

돼끼

![[잡설]이 많은 장군님들을 어찌할꼬? <中>](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/162/196/003/200x126.crop.jpg) [잡설]이 많은 장군님들을 어찌할꼬? <中>

펜더

[잡설]이 많은 장군님들을 어찌할꼬? <中>

펜더

![[생활]싸게 싸게 간지남이 되자](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/019/189/003/200x126.crop.jpg) [생활]싸게 싸게 간지남이 되자

꾸물

[생활]싸게 싸게 간지남이 되자

꾸물

![[IT]정보는 권력<2> : 세계대전과 에니그마](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/779/192/003/200x126.crop.jpg) [IT]정보는 권력<2> : 세계대전과 에니그마

trexx

[IT]정보는 권력<2> : 세계대전과 에니그마

trexx

![[문화]바보 같은 이들을 위한 시대착오적인 음원 서비스를 원한다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/842/193/003/200x126.crop.jpg) » [문화]바보 같은 이들을 위한 시대착오적인 음원 서비스를 원한다

곰사장

» [문화]바보 같은 이들을 위한 시대착오적인 음원 서비스를 원한다

곰사장

![[국제]에너지 전환시대의 논리 1 : '화석연료 고고씽!' 파](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/842/188/003/200x126.crop.jpg) [국제]에너지 전환시대의 논리 1 : '화석연료 고고씽!' 파

에너지전환

[국제]에너지 전환시대의 논리 1 : '화석연료 고고씽!' 파

에너지전환

![[추모]슈퍼 히어로의 영전에 바침](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/448/192/003/200x126.crop.jpg) [추모]슈퍼 히어로의 영전에 바침

miseryruns

[추모]슈퍼 히어로의 영전에 바침

miseryruns

![[의학]장폐색증과 패혈증](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/860/192/003/200x126.crop.jpg) [의학]장폐색증과 패혈증

raksumi

[의학]장폐색증과 패혈증

raksumi

![[비화]안티 가스통 할배의 월남참전기 <4>](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/177/192/003/200x126.crop.jpg) [비화]안티 가스통 할배의 월남참전기 <4>

sydney

[비화]안티 가스통 할배의 월남참전기 <4>

sydney

![[추모]불멸을 꿈꾸며](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/563/187/003/200x126.crop.jpg) [추모]불멸을 꿈꾸며

파토

[추모]불멸을 꿈꾸며

파토

![[추모]영원한 중2병 환자가 우리 곁을 떠나다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/361/187/003/200x126.crop.jpg) [추모]영원한 중2병 환자가 우리 곁을 떠나다

물뚝심송

[추모]영원한 중2병 환자가 우리 곁을 떠나다

물뚝심송

![[추모]잉여일기 #18. 먼 훗날 언젠가 그대에게](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/874/187/003/200x126.crop.jpg) [추모]잉여일기 #18. 먼 훗날 언젠가 그대에게

햄촤

[추모]잉여일기 #18. 먼 훗날 언젠가 그대에게

햄촤

![[잡설]이 많은 장군님들을 어찌할꼬? <上>](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/014/168/003/200x126.crop.jpg) [잡설]이 많은 장군님들을 어찌할꼬? <上>

펜더

[잡설]이 많은 장군님들을 어찌할꼬? <上>

펜더

![[취재]법조타운 vs 교도소 <2> 사업 본격 디비기, 양측의 의견](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/636/183/002/200x126.crop.jpg) [취재]법조타운 vs 교도소 <2> 사업 본격 디비기, 양측의 의견

보리삼촌

[취재]법조타운 vs 교도소 <2> 사업 본격 디비기, 양측의 의견

보리삼촌

![[역사]한국재난사 <6> 광주 대단지 사건](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/363/167/003/200x126.crop.jpg) [역사]한국재난사 <6> 광주 대단지 사건

돼끼

[역사]한국재난사 <6> 광주 대단지 사건

돼끼

![[생활]기쾌유 신해철](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/148/168/003/200x126.crop.jpg) [생활]기쾌유 신해철

anyone

[생활]기쾌유 신해철

anyone

![[의학]에볼라 바이러스](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/807/162/003/200x126.crop.jpg) [의학]에볼라 바이러스

raksumi

[의학]에볼라 바이러스

raksumi

![[산하의 가전사]모세 다얀, 애꾸눈의 바람둥이](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/495/162/003/200x126.crop.jpg) [산하의 가전사]모세 다얀, 애꾸눈의 바람둥이

산하

[산하의 가전사]모세 다얀, 애꾸눈의 바람둥이

산하

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.