대학 때 친구들과 여행을 와 있다. 다들 머리에 서리가 흠뻑 내렸거나 염색약으로 일껏 백발을 감춘 처지들의 나이로 수십 년 만에 ‘MT’를 왔다고나 할까. 예전처럼 기타를 들고 와서 술 마시고 노래하고 춤 (이라기보다는 율동)추고 하지는 않았지만 그래도 간만에 수십 년 전으로 돌아간 듯한 기분이 나서 즐겁고 따뜻하다.

해외 나가 있는 친구와 영상 통화도 했다. 모 기업의 임원으로 동남아 프로젝트를 진두지휘하는 친구다. “이넘을 동남아에서 만나면 얘의 새로운 모습을 보게 될 거야. 덜떨어져서 코 찔찔 흘리는 우리가 아는 그 녀석이 아니라고. 동남아의 왕자야 완전.” 이 친구를 만나러 태국에 날아가 봤던 녀석이 침을 튀긴다. 별명이 ‘코딱지’였던 이 동남아의 왕자 집에 놀러 가면 ‘풀코스’를 제대로 즐길 수 있다고 한다. 내년에는 아내와 한 번 꼭 놀러 가야지. 칙사 대접 한 번 받아 보자.

이 동남아의 왕자도 대학 때 상당한 위기가 있었다. 당시 파업 중이던 어느 소규모 공장에 가서 ‘투쟁가’들을 가르쳐 줘야 할 일이 생겼다. 지금도 그 이유를 종잡을 수 없지만 기타도 그닥 잘 치지 못하고 노래는 딱 일반인 평균인 녀석이 그 임무를 맡게 된 것이다. 녀석은 간택됐다고 주장하지만 어찌어찌 갈 사람이 없었을 것이다. 녀석도 자신의 처지를 알았는지 노래 잘하는 여자 동기 하나를 끌고 갔다.

문제는 하필 노래 강습을 하는 상황에서 경찰이 파업 현장을 급습한 것이었다. 기타를 치고 노래를 부르던 동기 두 명도 별안간 유치장 신세를 지게 됐다. “너희들 뭐야. 여기 근로자 아니지? 뭐 대학생? 노래를 가르치러 와? 니들은 종쳤다.” 당시에는 ‘3자개입금지’라는 법이 시퍼렇게 빛나고 있었다. 노동자들의 투쟁을 지지하거나 돕기 위해 제 3자 즉 ‘외부인’이 개입하면 치도곤을 안기는 법이었다. 내 동기 두 명은 이 어마어마한 ‘제3자’가 된 것이다.

오늘날 ‘동남아의 왕자’가 된 녀석은 자신도 자신이지만 자신이 끌고 온 여자 동기가 마음이 쓰였다. 그래서 유치장 창살을 사이에 두고 나름 입을 맞춰 보겠다고 열심히 말을 걸었다. “미안하다. 미팅 한 번 잘못했다가 이런 일을 당하게 해서. 그날 미팅만 안했어도..... 네가 이리 올 일은 없었을 텐데.” (‘너는 나랑 미팅 한 번 하고 다시 만났는데 놀러 가자고 해서 왔다는 정도로 진술해 응?’) 그런데 여자 동기는 ‘뭐래?’ 하는 눈빛으로 쳐다볼 뿐 오히려 태연했다.

잠시 후 태연함의 이유가 밝혀지는데 여자 동기의 형부라는 사람이 나타나자 분위기가 일변했던 것이다. 현직 검사였다. 형사과장급들이 경례를 붙이는 가운데 이 검사는 직선으로 처제가 갇혀 있던 창살 앞으로 왔고 뭐라 뭐라 한 마디 하자 즉시 창살문이 열렸다. 갑작스러운 사태에 오늘날 ‘동남아의 왕자’는 말 한마디 못하고 어버버 하며 과자 기다리는 동물원 원숭이처럼 창살 잡고 서 있었는데 여자 동기가 한 마디 했다. “형부 쟤도요.” 그 한 마디로 당시의 ‘코딱지’도 자유를 얻었다.

그렇게 둘은 풀려나왔다. 하지만 노동자들은 나오지 못했다. 대학생들을 불러 노래를 배우며 자신들의 권리를 찾는 싸움을 진행하던 그들은 잘난 형부도, 그리고 ‘전도가 양양한 대학생들로서 반성의 기회를 줄’ 이유도 없었을 것이고, 그들의 ‘죗값’(?)을 제대로 치러야 했을 것이다. 영상 통화를 하면서 핸드폰을 너무 가깝게 붙여 자신의 콧구멍 속 코털을 일일이 보여 주는 전 코딱지, 오늘날 ‘동남아의 왕자’와 깔깔 웃으며 통화하면서 그의 30년 전 어느 날이 생각이 났다. 하필이면 어제는 11월 13일 전태일 분신으로부터 50년을 맞는 날이기도 했다.

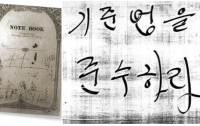

전태일은 생전에 어려운 법전을 홀로 공부하면서 ‘대학생 친구 하나만 있었으면 좋겠다.’고 토로했다. 그 말은 수많은 젊음들의 양심의 북을 때렸고 지금은 참 요상하게 늙은 장기표부터 노래도 못하면서 ‘노래 강습’을 기꺼이 나갔던 코딱지에 이르기까지 ‘노동자의 친구’인 그를 넘어 깨어 있는 노동자로 살겠다는 발걸음들이 오랫동안 부산했다. 그리고 노동자들 역시 시혜(施惠)와 연민의 대상을 넘어 ‘역사의 주인’으로 서 왔다.

출처 - <전태일재단>

하지만 전태일이 이 나라 노동의 불꽃으로 사라져 간 후 50년. 우리 사회는 아직도 전태일에게 부끄럽다. 무안하다. 전태일의 가장 큰 미덕은, 그리고 거룩하기까지 한 성정은 그가 고참 재단사로서 충분히 ‘시다’들 위에 군림하며 살 수 있었고, 그들의 아픔은 “나도 다 겪은 일이야.”로 치부하면서 ‘동남아의 왕자’까지는 몰라도 ‘창신동 전 사장’ 쯤으로 괜찮게 살 수 있었음에도 자신이 할 수 있는 모든 역량을 ‘평화시장의 동심들’을 위해 ‘나를 버리고’ 달려갔던 사실일 것이다. 기계가 아니어야 하는 인간, 보호받아야 할 그들의 권리를 위해서.

그로부터 50년. 한때 철의 기지라는 노래의 배경이 됐던 울산의 현대그룹 노동자들은 평균 연봉 9천만 원의 ‘괜찮은’ 삶을 누리고 있고 적어도 대기업 정규직이나 공기업 노동자들은 ‘웬만하면’ 버티는 가운데 전태일과 그 후예들, 노동자들과 노동자들의 친구였던 사람들이 싸워 얻은 과실을 향유하고 있지만 오늘날 우리들은 얼마나 전태일 정신을 간직하고 있는지는 미지수다.

택배 기사들의 연이은 과로사에 개탄을 하고 슬퍼는 하지만 ‘로켓 배송’의 편리함을 지우지 못하고 비싼 택배는 용납하기 어렵다. 동정하되 공감하지 못하고 슬퍼하되 반성하지 않으며 개탄하되 바꾸려 하지 않는다. 아니 못한다. 태안 화력발전소의 기계가 비정규직 김용균의 몸을 앗아갔고 구의역 스크린도어는 비정규직 김 모 군을 안고 닫았다. 불과 얼마 전까지 우리 곁에 있었던 이들이다. 위험은 여전히 또 다른 전태일들에게 외주화되고 있다.

이렇게 말하고 있는 나인들 어디가 얼마나 다르랴. 하지만 그렇다고 그런 주제라도 말도 안하게 된다면, 생각조차 안하게 된다면 그 편리함(?)에 물들어 편리함을 합리화하는 계제로 나아갈 것을 알기에 괜히 놀러온 날 아침에 끄적이게 된다.

나 역시 노동자로 25년을 살았다. 하지만 ‘깨어 있는’ 노동자로 살 기회는 없었고 노조원 자격은 올해 처음 얻었다. 그리고 50년 전에는 전태일이 죽었다. 그 뜻이 이어지기를 바란다. 무심해지지 않기를 바란다. 다들 버둥거리고 살고 있는 아래층 내 친구들도 젊은 날의 결기들이 헛된 것만은 아니었음을. 전태일 추모곡으로 만들어진 ‘그날이 오면’의 마지막 가사처럼 “짧았던 내 젊음도 헛된 꿈이 아니었음을‘ 생각하게 되기를 바라본다.

놀러 가자. 이제.

추천

영국 브리핑 8: 이코노미스트 표지엔 왜 태극기가 있을까 BRYAN![[딴지만평]룸싸롱](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/204/639/653/200x126.crop.jpg) [딴지만평]룸싸롱

zziziree

[딴지만평]룸싸롱

zziziree

![[딴지만평]코로나시대의 기본반찬입니다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/086/512/653/200x126.crop.jpg) [딴지만평]코로나시대의 기본반찬입니다

zziziree

[딴지만평]코로나시대의 기본반찬입니다

zziziree

추천

둥이의 주식묵시록 3: 내가 삼성전자 주식을 사고있는 EU 둥이 콜롬비아와 한국 2(完): 한국전 참전용사, 조국이 버린 잊혀진 영웅들

차경미

콜롬비아와 한국 2(完): 한국전 참전용사, 조국이 버린 잊혀진 영웅들

차경미

또 다른 일본, 야쿠자 100년사 10: 미국이 뒤흔든 시노기, 미국이 불러온 분업체제

누레 히요코

또 다른 일본, 야쿠자 100년사 10: 미국이 뒤흔든 시노기, 미국이 불러온 분업체제

누레 히요코

추천

어쩐지 X된 것 같습니다만 1 : 장렬한 퇴사, 성공적 유학 그리고 코로나 맠크나![[딴지만평]지금 이런 상황?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/009/995/652/200x126.crop.jpg)

추천

[딴지만평]지금 이런 상황? zziziree![[도기현의 무예이야기]변하지 않으면, 전통무예도 없다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/304/842/652/200x126.crop.jpg) [도기현의 무예이야기]변하지 않으면, 전통무예도 없다

도기현

[도기현의 무예이야기]변하지 않으면, 전통무예도 없다

도기현

» 전태일 열사 50주기 : 그에게 부끄럽다

산하

» 전태일 열사 50주기 : 그에게 부끄럽다

산하

추천

엑스박스 시리즈 엑스 vs 플레이스테이션5 : 은둔고수와 정복자의 정면승부 겜덕비상 오덕한의사 아제트

추천

미래의 전장에서 항공모함은 살아남을 수 있을까 完 : 미국의 상징, 포기해야 할까? 펜더![[추모]멋쟁이 희극인 박지선, 잘 가요](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/401/497/652/200x126.crop.jpg)

추천

[추모]멋쟁이 희극인 박지선, 잘 가요 홀짝 학교폭력을 대하는 아빠의 자세 7: 아빠, 법을 공부하다

바다사이

학교폭력을 대하는 아빠의 자세 7: 아빠, 법을 공부하다

바다사이

'낙태죄' 헌법불합치 판결과 개정안, 법은 어떻게 바뀌나

raksumi

'낙태죄' 헌법불합치 판결과 개정안, 법은 어떻게 바뀌나

raksumi

딥 블루(Deep Blue) 3(完): 알고 한 미친 짓, 코로나 시대의 결혼

FENDI

딥 블루(Deep Blue) 3(完): 알고 한 미친 짓, 코로나 시대의 결혼

FENDI

추천

10명의 공수처장 후보 총정리 : 누가 초대 공수처장이 돼야 할까 헤르매스 아이

추천

국방 브리핑 40 : 우리의 주적은 간부다 펜더![[도기현의 무예이야기]왜 전통무예가는 현대격투가에 패할까](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/416/830/651/200x126.crop.jpg)

추천

[도기현의 무예이야기]왜 전통무예가는 현대격투가에 패할까 도기현![[딴지만평]민트초코, 선거불복의 맛](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/150/695/651/200x126.crop.jpg) [딴지만평]민트초코, 선거불복의 맛

zziziree

[딴지만평]민트초코, 선거불복의 맛

zziziree

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.