“아는 것이 힘이다(Knowledge is power.”

영국의 철학자 프란시스 베이컨이 한 유명한 말입니다.

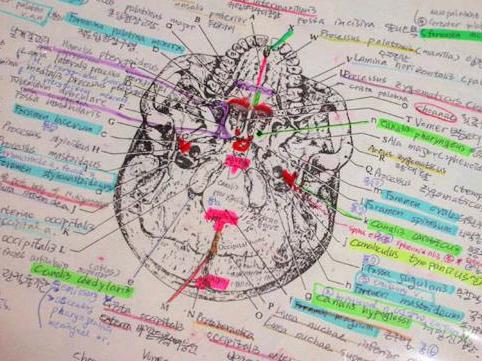

의학에서도 아는 것은 힘이 됩니다. 의학도에겐 유급을 당하지 않는 힘이 되고, 의사에겐 질병과 싸우는 힘이 됩니다. 결국 치료를 선택하고 치료를 받는 주체는 환자이기 때문에 환자 역시 아는 것이 중요한 것은 말할 것도 없죠.

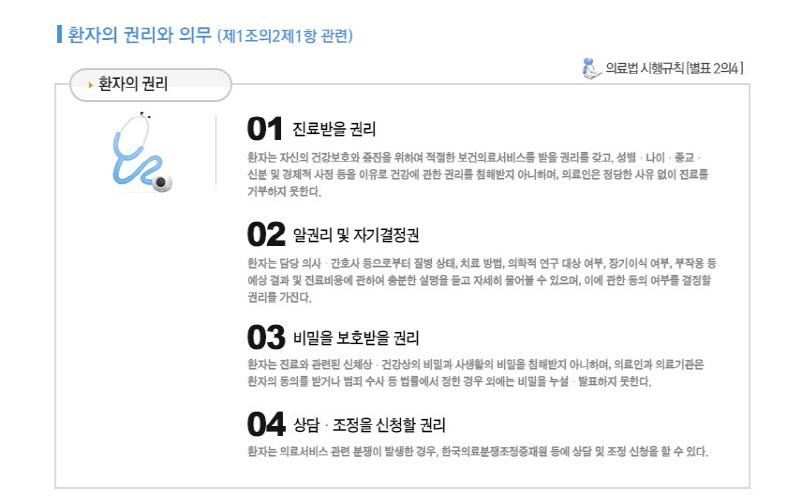

환자는 의료법에 따라 ‘알 권리’를 보장 받습니다. 의료진에게 질병의 상태, 치료, 부작용, 예후, 비용 등 환자 상태에 대한 전반적인 사항을 충분히 전달받아야 하죠.

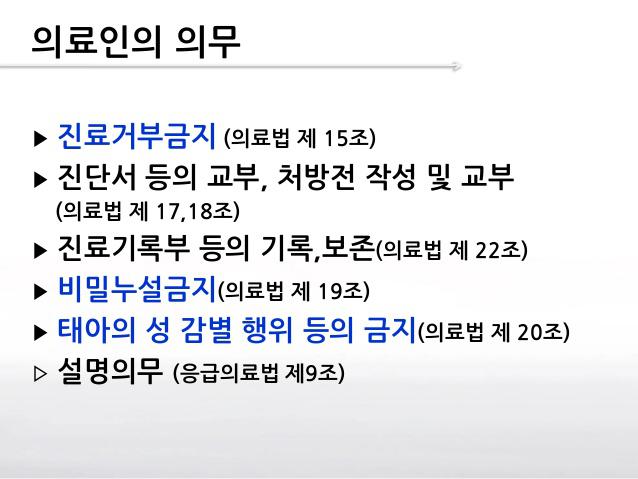

환자의 알 권리는 의료인의 설명의 의무와 일맥상통합니다. 의료진은 환자에게 상태에 대해 설명을 하고, 환자가 본인의 의사에 따라 적절한 진단 및 치료를 선택하게 할 의무가 있습니다.

의료소송이 증가함에 따라 설명의 의무 역시 중요해지고 있습니다. 의료행위를 함에 있어 환자가 원하지 않는 치료 결과가 나왔을 경우, 의사가 잘못을 했는지 실수를 했는지 인과관계를 따지는 것보다 설명의 의무를 다 했는지를 따지는 게 상대적으로 쉽기 때문이죠,

예를 들어 맹장염(충수돌기염)이 의심되는 환자의 복부CT를 찍다가 조영제 부작용으로 쇼크가 발생했을 때, 복부CT를 처방한 것 자체를 문제 삼기보다 조영제의 부작용에 대해 충분히 설명하고 환자가 CT촬영에 동의했는지 여부를 중요하게 여기는 것입니다.

암과 같은 중한 병의 치료에 있어서도 마찬가지입니다.

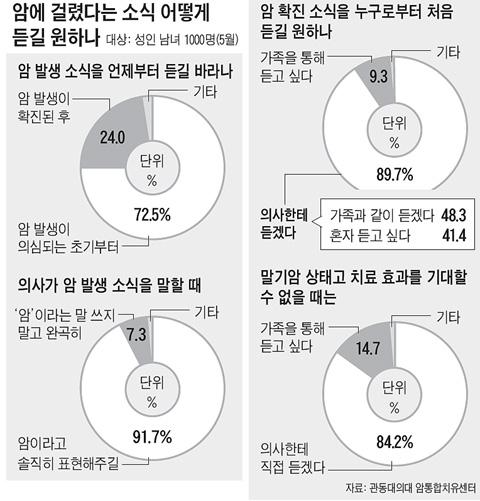

환자들도 암과 같은 ‘중한 병에 걸렸다’는 말을, 가급적 조기에, 돌려 말하지 않고, 직접적인 표현으로, 가족이 아닌 의사를 통해 듣기를 원합니다.

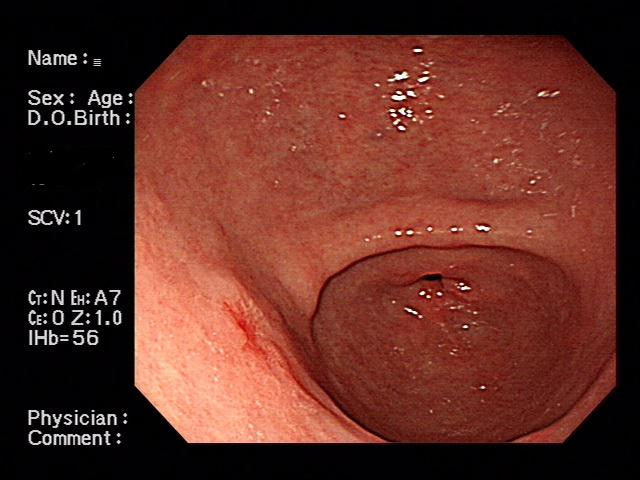

제 전공의 시절만 해도 암의 진단부터 환자가 암이라는 얘기를 듣는데까지 시간이 꽤 소요되고 보호자를 통해 두루뭉술하게 듣는 경우가 많았지만, 지금은 내시경 당일에 ‘암이 의심된다’고 말하고 조직검사가 나온 당일에 암 선고를 내립니다.

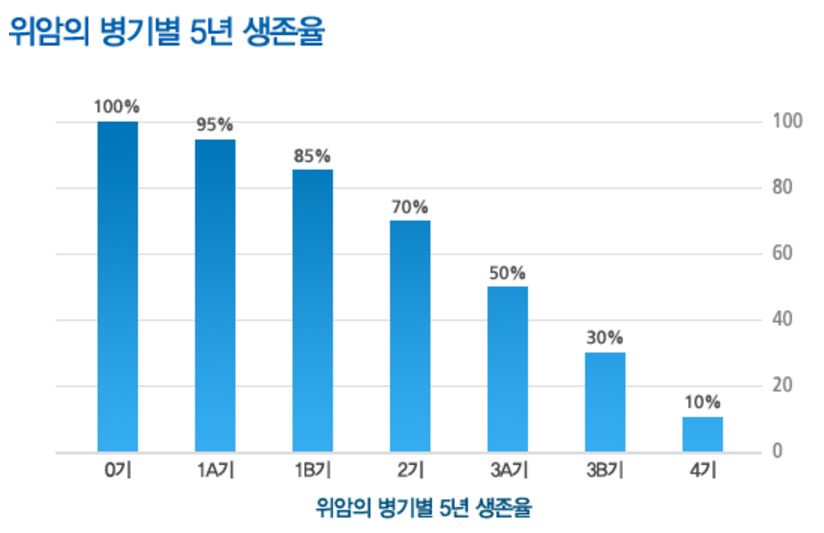

가급적 빨리 진단을 받아 조기에 치료하는 것이 치료 성적이나 예후가 좋은데다 의술의 발달로 암선고가 더 이상 사형선고와 같지 않게 되었기 때문일 겁니다.

건강검진을 통해 암을 조기에 찾는 것을 목표로 하는 환자들이 많아지고 있습니다.

정기적으로 검사를 받는 분들은 대부분 초기이기 때문에 암이라는 얘기를 들으면 예상을 했다는 반응을 보이는 분들도 있고 추가 검사나 치료에 대해 적극적으로 묻는 분들도 있습니다.

그렇다면 어느 정도까지 알려줘야 할까요?

쉽지 않은 문제입니다. 우리 조상들이 헐벗고 굶주려서 병에 걸렸다면 현대인들은 과다한 영양 섭취로 병에 걸리는 경우가 많습니다. 환자들은 영양 만큼이나 넘치는 정보를 주체할 수 없어 혼란에 빠지기도 합니다.

외국에서 백혈병이 진단되어 항암치료를 받던 젊은 환자가 관해(일시적이든 영속적이든 증상이 감소한 상태)에 이르지 못해 상태가 나빠져, 보호자의 만류에도 불구하고 주치의가 항암제 치료 실패 후 예후에 대해 자세하게 설명을 했고, 그로 인해 우울감에 빠진 환자가 더 이상의 치료를 거부하다 사망한 사례가 있습니다. 결국 부모에게 소송이 걸렸다고 하는데, 이처럼 ‘어떻게, 얼마나 알게 하느냐’의 문제는 생각보다 어렵습니다.

알 권리를 강하게 보장 받기 원하는 다수 이외에 알 권리를 소극적으로 충족받기 원하는 분들도 적지 않다는 것을 간과해서는 안 됩니다. 알고 싶은 범위 역시 환자, 보호자마다 다를 수밖에 없습니다.

2015년 7월 황달로 내원한 80세 김 할머니는 복부CT 상에서 담도 원위부의 종괴 소견을 보였습니다. 위내시경에서 조직검사를 통해 원위부 담도암을 진단 받았고, 옆구리에 튜브를 꽂는 담도배액술을 시행했습니다. 고령이고 암이 상당히 진행된 관계로 수술을 강하게 권하지 못했고, 결국 서울 A병원에 가서 휘플 수술(Whipple operation)을 받았습니다.

몇 개월 뒤 한 복부CT에서 간 전이를 동반한 재발 소견을 보였고, 더 이상 해드릴게 없다는 얘길 듣고 다시 제주도로 내려 왔습니다. 그 후 한 달에 한번 외래를 다니다 복통과 식욕부진으로 입원을 하게 되었습니다.

보호자에게 환자 상태에 대해 설명하고 한 달 정도 여명이 남았다고 했는데, 아직 환자는 본인의 진단명조차 알지 못하고 있었습니다. 진단받은 지 1년이 넘었고, 서울을 왔다갔다 하며 대수술을 받으면서도, 지금은 한 달 남짓 선고를 받고 죽음을 기다리면서도, 도대체 어떤 병이 나를 힘들게 하는지 알지 못하는 상황이었습니다. 암이라는 사실을 알게 된다고 뭔가 달라질 건 없겠지만, 그렇게 환자는 본인의 병명을 모른 채 얼마 전 하늘나라로 갔습니다.

보호자 입장에서는 환자가 암 진단을 사형선고 비슷하게 받아들여서 치료를 거부하게 되지 않을까, 우울감에 빠지지 않을까 해서 내린 결정이었을 겁니다. 결과적으로 대한민국 최고의 병원에서 수술을 받고 더 이상 해드릴 게 없다는 얘기까지 들었으니 후회는 없겠죠.

보호자들 입장에서는 이처럼 알 권리 뿐만 아니라 모를 권리 또한 존중 받아야 한다는 의견이 존재합니다. 어찌보면 모를 권리보다는 ‘적당하게 알 권리’라고 하는 게 맞을지도 모르죠.

이 할머니의 경우처럼 환자의 알 권리를 제한하는 것이 치료에 대한 순응도를 높이고 생존율과 완치율을 높이는 측면에서 유리할 수도 있을 겁니다. 반면 아예 알고 싶지 않다고 생각하는 분들 역시 있겠죠.

1년 전 70세 최 할아버지는 위내시경 통해 위에 선종이 있다는 걸 알게됐습니다. 선종은 나중에 암으로 진행할 수 있는 전암 병변이기 때문에 가급적 제거를 하는 것이 원칙입니다.

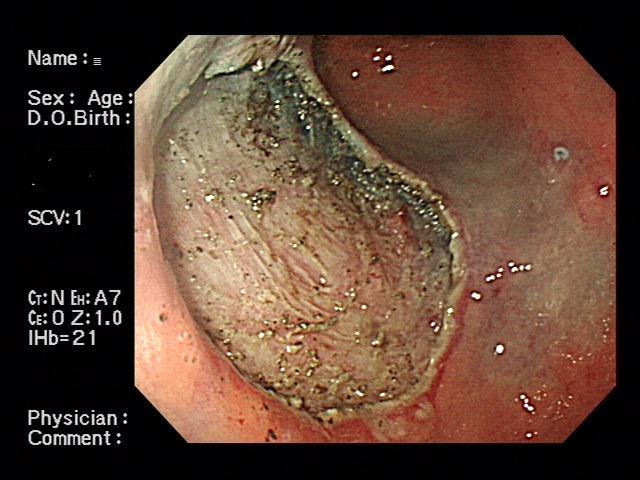

선종을 놔두면 나중에 암이 될 수 있는 가능성이 있기 때문에 여러 번 제거를 권유드렸고, 환자는 선종이 진단된 지 1년이 넘어서 내시경적 점막하 절제술(ESD)을 받았습니다. 시술은 잘 되었는데 내시경 당일 저녁 출혈이 발생했고, 응급 내시경을 통해 지혈술을 했습니다.

보호자가 다음날 병원에 와서 고함을 지르고 난리를 쳤죠. 보호자의 의견은,

“나중에 암이 될 수도 있다고 설명을 해서 환자가 어쩔 수 없이 수술을 받게 만들었다. 암이 될 수도 있다는 얘길 안했으면 수술도 안했을 거고 출혈도 없었을 거다.”

였습니다. 수술 후 의도하지 않게 출혈이 발생해서 응급 내시경을 한 게 언짢을 수도 있지만, 수술의 필요성과 소요 시간, 합병증, 입원 기간, 비용 등을 여러 차례 설명하고 환자가 원하는 날짜에 맞게 수술을 했는데 그런 소리를 들으니 힘이 빠졌죠.

결국 설명은 의료인이 적절하다고 느끼는 수준이 아니라 환자, 보호자가 적절하다고 느끼는 수준으로 하는 것이 원칙이기 때문에 부족하지도 과하지도 않게 설명하는 것이 필요합니다. 환자, 보호자의 교육 수준이나 지적 수준, 가치관 등을 고려하면서 말이죠.

인공지능 왓슨의 도입이 의료의 혁명을 부를 거라고 예측하는 분들이 많지만, 왓슨은 전 세계의 논문을 리서치해서 진단과 치료에 대해 좀 더 나은 선택을 하는데 도움을 줄 뿐입니다. 결국 왓슨의 견해를 참고해서 환자, 보호자에게 설명을 하는 건 당분간은 인간의 몫이니까요.

지난 기사 |

Hun.💊

편집 : 딴지일보 챙타쿠

![[생활]아파트를 버리고 전원주택을 짓다 : 2. 신도시 vs 전원주택, 선택은?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/091/427/131/200x126.crop.jpg) [생활]아파트를 버리고 전원주택을 짓다 : 2. 신도시 vs 전원주택, 선택은?

양평김한량

[생활]아파트를 버리고 전원주택을 짓다 : 2. 신도시 vs 전원주택, 선택은?

양평김한량

![[뷰티]프로단식러를 위한 골방단식 메이크업 (feat.이정현 대표)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/251/389/131/200x126.crop.jpg)

추천

[뷰티]프로단식러를 위한 골방단식 메이크업 (feat.이정현 대표) 챙타쿠![[사회]양희은과 전인권의 상록수를 들으며](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/879/399/131/200x126.crop.jpg) [사회]양희은과 전인권의 상록수를 들으며

산하

[사회]양희은과 전인권의 상록수를 들으며

산하

![[사회]철도노조 파업, "뭣이 불법인디?"](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/376/391/131/200x126.crop.jpg) [사회]철도노조 파업, "뭣이 불법인디?"

철도노조

[사회]철도노조 파업, "뭣이 불법인디?"

철도노조

![[딴독]이정현 대표 단식 3일차 통화 내용 미래로부터 입수하다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/941/204/131/200x126.crop.jpg)

추천

[딴독]이정현 대표 단식 3일차 통화 내용 미래로부터 입수하다 퍼그맨![[딴지만평]이정현 맘도 몰라주고... 다들 참 나쁘다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/591/194/131/200x126.crop.jpg)

추천

[딴지만평]이정현 맘도 몰라주고... 다들 참 나쁘다 zziziree![[메디컬 스토리]알 권리만큼 중요한 모를 권리](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/023/128/131/200x126.crop.jpg)

추천

» [메디컬 스토리]알 권리만큼 중요한 모를 권리 Hun.💊![[역사]우리가 보고 있는 건 민비의 환생일지도 모른다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/792/137/131/200x126.crop.jpg)

추천

[역사]우리가 보고 있는 건 민비의 환생일지도 모른다 산하![[정치]이정현 빼곤 짜릿한 대한민국](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/428/141/131/200x126.crop.jpg) [정치]이정현 빼곤 짜릿한 대한민국

꾸물

[정치]이정현 빼곤 짜릿한 대한민국

꾸물

![[공구의 4컷]야당연습, 그 이면의 그림자에는 00이 있다? 없다?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/358/136/131/200x126.crop.jpg) [공구의 4컷]야당연습, 그 이면의 그림자에는 00이 있다? 없다?

공구

[공구의 4컷]야당연습, 그 이면의 그림자에는 00이 있다? 없다?

공구

![[여의도 꿍시렁]짧게 정리해본 검찰 헬게이트史 : 2. 닭띠파와 쥐띠파의 물밑 전쟁](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/917/863/130/200x126.crop.jpg)

추천

[여의도 꿍시렁]짧게 정리해본 검찰 헬게이트史 : 2. 닭띠파와 쥐띠파의 물밑 전쟁 여의도노숙자![[문화]영화 '고산자, 대동여지도' : 조선 덕후 잔혹사](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/168/856/130/200x126.crop.jpg) [문화]영화 '고산자, 대동여지도' : 조선 덕후 잔혹사

홍준호

[문화]영화 '고산자, 대동여지도' : 조선 덕후 잔혹사

홍준호

![[과학]야밤의 공대생 만화 22 : BSD와 법정 공방 - 무적의 대학원생이 있었다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/031/868/130/200x126.crop.jpg) [과학]야밤의 공대생 만화 22 : BSD와 법정 공방 - 무적의 대학원생이 있었다

치킨무

[과학]야밤의 공대생 만화 22 : BSD와 법정 공방 - 무적의 대학원생이 있었다

치킨무

![[정치]끝난 것은 아무것도 없다 : 정부, 세월호 특조위 활동 종료 통보](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/917/859/130/200x126.crop.jpg) [정치]끝난 것은 아무것도 없다 : 정부, 세월호 특조위 활동 종료 통보

틀림없이

[정치]끝난 것은 아무것도 없다 : 정부, 세월호 특조위 활동 종료 통보

틀림없이

![[딴지만평]백남기 선생님, 죄송합니다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/352/865/130/200x126.crop.jpg) [딴지만평]백남기 선생님, 죄송합니다

zziziree

[딴지만평]백남기 선생님, 죄송합니다

zziziree

![[사회]은행(금융노조)파업 8문 8답 : 금융위원회 성과연봉제](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/558/236/130/200x126.crop.jpg)

추천

[사회]은행(금융노조)파업 8문 8답 : 금융위원회 성과연봉제 씻퐈![[역사]미국의 두 얼굴 2부 : 6. 서부영화, 팽창 야욕의 낭만적(?) 재현](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/230/262/130/200x126.crop.jpg) [역사]미국의 두 얼굴 2부 : 6. 서부영화, 팽창 야욕의 낭만적(?) 재현

naemaeumdaero

[역사]미국의 두 얼굴 2부 : 6. 서부영화, 팽창 야욕의 낭만적(?) 재현

naemaeumdaero

![[딴지만평]한큐에 보는, 나라 꼬라지(feat. 최순실 이하 기타 등등)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/147/267/130/200x126.crop.jpg)

추천

[딴지만평]한큐에 보는, 나라 꼬라지(feat. 최순실 이하 기타 등등) zziziree![[한동원의 적정관람료]설리 : 허드슨 강의 기적(Sully)](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/382/265/130/200x126.crop.jpg) [한동원의 적정관람료]설리 : 허드슨 강의 기적(Sully)

한동원

[한동원의 적정관람료]설리 : 허드슨 강의 기적(Sully)

한동원

![[국제]세부(Cebu)에서 살아남기 2 - 가이드로 살아남기](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/987/246/130/200x126.crop.jpg) [국제]세부(Cebu)에서 살아남기 2 - 가이드로 살아남기

벼랑끝..

[국제]세부(Cebu)에서 살아남기 2 - 가이드로 살아남기

벼랑끝..

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.