유튜브는 불앞에서 시작되었다

불멍. 캠핑 혹은 전원주택에서 장작불을 피우고 무심히 쳐다보는 것. 인류의 생존에 가장 큰 영향을 준 불이 마음의 평안을 준다니 아이러니하다. 선사시대 사람들도 사냥한 동물을 불에 구우면서 이런저런 소통을 했다고 하니 인류의 진화는 따로 볼 수 없을 것 같다. 모든 문화의 시작은 장작불에 모인 사람들이 아닐까 싶다.

음악도 춤도 일하지 않는 밤에 불앞에 여럿이 모여 시작되었을 것이다. 불이 주는 시각적인 효과와 청각적인 효과의 그 무한한 변화에 시간을 보내게 된다. 나무가 타면서 내는 소리는 인류가 만들어낸 최초의 인위적인 소리다. 장작불이 화로가 되어 방에 들어오고 벽난로가 되어 거실로 들어왔다. 모든 이야기가 시작되는 그곳에 바로 장작불이 있었다. 그 자리는 이후 라디오와 TV가 대신한다.

인류는 기술의 발전으로 향유 공간의 축소해 왔다. 집단생활의 ‘장작불’에서 대가족 생활에서 ‘마당’ 단독주택에서 ‘정원’ 1인 가정에서 ‘거실’, 각자 독립공간의 ‘방’ 그리고 1인을 위한 ‘모바일’까지. 몇천 년을 거쳐 문화는 손안으로 들어오게 되었다. 무선 통신 기술과 영상과 음악 콘텐츠가 작은 공간으로 들어오게 되자 모바일 혁명이 시작되었다. 스트리밍은 인류 문화의 가장 큰 도약이라 할 수 있다.

CD의 흥망성쇠

한때 거실에 있는 전축이 부의 상징일 때가 있었다. 친구 부모님이 거실 쇼파에 앉아 음악을 듣는 모습에 알 수 없는 열등감을 느낀 적도 있었다. 음악을 듣는 음원은 꼭 레코드판(LP) 이어야 했다. 카세트 테잎이어서는 안된다. 턴테이블에 LP가 돌고 있는 모습은 그것만으로도 이미 우아하다. 턴테이블 가까이 귀를 기울이면 바늘이 조그만 목소리로 스피커로 보내는 소리를 알려준다. 마치 장작이 타는 소리에 귀 기울이고 있는 것 같다.

2020년, 34년 만에 LP가 CD 판매량을 넘어섰다. LP가 CD보다 음질이 좋아서가 아니다. 아날로그 매니아들은 LP가 CD보다 음질이 좋다고 말하지만 스펙상으로 LP는 CD보다 음질이 좋지 못하다. 플라스틱 성질로 인한 정전기 노이즈는 말할 것도 없고 신호의 크기를 담을 수 있는 다이나믹 레인지가 LP는 65dB, CD는 96dB이다. 오케스트라 음악을 들을 때 가장 작은 소리와 큰 소리를 표현할 때 LP는 CD에 못 미친다.

CD가 지금 시장에서 추락한 이유. 감수성과 기술 모두에서 어중간 해졌기 때문이다. LP는 묘한 감수성을 일으킨다. LP가 내는 빗소리, 노이즈 때문이다.

80~90년대 LP를 구매할 때 병적으로 집착하는 것이 레코드 제작사와 수입 LP(원판) 이었다. 특히 국내에서 제작하는 라이센스 음반보다 3배 이상 비싼 수입 원판은 무조건 사려고 했다. 음질과 노이즈가 국내반보다 좋았다.

중고 원판을 판매하는 중고 레코드 가게가 많이 있었다. 보통은 라이센스 국내판을 샀지만 돈이 많으면 수입 원판을 샀다. 금지곡이 없이 듣고 싶을 땐 불법음반인 '빽판'을 구매했다. 빽판은 보통 락음악 위주로 많이 구매했다. 불법 제작이다 보니 잡음이 많아 발라드 곡을 듣는 것은 고역이었기 때문이다.

아무리 좋은 원판이라도 들으면 들을수록 노이즈는 심해진다. 레코드는 재질이 폴리 염화 비닐(PVC) 즉 플라스틱이다. 플라스틱은 쉽게 깨지고 밀도를 높일 수 없는 기존(Shellac)의 레코드판의 단점들을 극복했다. 플라스틱으로 밀도를 높이면 한 면에 30분까지 저장할 수 있었다. 하지만 정전기에 취약하다. LP의 잡음이 많이 생기는 이유 중 하나가 정전기로 인한 먼지 흡착이다.

CD는 두 마리 토끼를 잡으려 했다. 음질을 추구하는 사람들과 편하게 음악을 듣는 사람들 모두를 만족시키는 뱡향을 잡았다. 전자는 LP를 듣는 사람들이고 후자는 카세트 테잎을 듣는 사람들이다. LP는 이동하면서 들을 수 없다. 물론 이동형으로 턴테이블을 세로로 구동할 수 있는 제품이 나왔지만 대중적으로 성공하지 못했다.

값싸고 편하게 즐길 수 있는 음원 시장은 카세트 테잎의 역할이었다. 워크맨을 만든 SONY와 규격화된 카세트 테잎을 대중화 시킨 필립스는 처음부터 이동성을 고려했다. 크기는 LP의 1/4 정도였다. 크기를 줄이자 타협을 볼 수밖에 없었다. 바로 음질이다.

CD 기술은 디지털의 전환 이자 물리 매체의 종언을 선언했다. 보이지 않는 두 시장이 존재하는 것을 온몸으로 보여주었다. 공간이 주는 음질을 대표하는 LP 시장과 이동이 주는 편의성을 대표하는 카세트테이프 시장을 통합했던 CD는 그 왕좌에서 20년 만에 물러나게 된다. 그 모든 것을 통합할 디지털 음원 기술의 시대가 도래한 것이다.

너바나 드러머 이자 푸 파이터스의 리더 데이브 그롤의 다큐멘터리 영화 Sound City

음원의 역사

기술은 상호 의존적이다. 수요가 공급을 무시하고 접근할 수 없다. CD가 수요가 급감하게 되었는지를 알기 위해서 반드시 필요한 접근이다.

음원을 만드는 입장에서 우선 보자. 초기의 음원은 LP의 조상 격인 레코드(Shellac)에 기록했었다. 문제는 당시 레코드판 모터가 정교하지 못해 사람 팔로 구동했었다. 사람이 손수 구동을 하니 녹음이 일정한 속도로 되지 않았다. 즉 손으로 돌리면서 녹음을 하면 녹음한 그대로 재생하는 것이 불가능했다. 녹음하는 손과 재생하는 손이 다르고 같은 사람이라 하더라도 그때그때 돌리는 속도는 일정하지 않다. 모터를 발명하여 어느 정도 일정한 속도를 낼 수는 있었지만, 레코드판 특성상 일정한 속도로 녹음하는 것이 쉽지 않았다.

마그네틱(자기) 테잎 기술이 나오면서 레코드 녹음 방식의 고질적인 문제점을 해결하여 녹음 기술이 급격하게 발전하게 된다. 영화 <보헤미안 랩소디>에서 퀸의 대표곡 '보헤미안 랩소디'를 녹음하는 과정이 나온다. 그 곡은 테잎 기술이 없었다면 나올 수 없는 음악이다. 테잎은 레코드판에 비해 편집이 자유롭고 복제를 할 수 있어 다중 녹음(더빙)이 가능했다. 또한 멀티 트랙이 가능하여 여러 악기를 따로 동시에 녹음할 수 있다. 비치보이스와 비틀즈가 음원의 혁신을 이끌게 된 건 멀티트랙 기술을 적극적으로 활용했기 때문이다. 마그네틱 테잎*의 발전으로 음악 역사, 팝 음악 역사는 바뀌게 된다.

듣는 자들에게 음원은 어떻게 바뀌었을까? 1947년 트랜지스터의 발명으로 1954년(최초의 라디오 TI Regency TR-1) 이후 라디오는 집안 거실을 벗어나 이동형(모바일) 장치가 된다.

락음악의 태동은 10대 아이들이 부모들과 격리되어 음악을 듣게 되었기 때문에 가능했다. 음악이 거실이 아닌 자기 방에서 들을 수 있게 된 건 1950년대 미국은 중산층의 부흥으로 10대에게 독립적인 공간을 마련해 주웠기 때문이다. 그리고 그들 손에는 라디오가 있었다. 음질은? 당연히 거실의 큰 전축보다 못하다. 하지만 그건 중요하지 않다. 나만의 음악을 들을 수만 있다면 그깟 음질 정도는 감수할 수 있다. 저질스러운 리듬앤블루스를 부모와 절대같이 들을 수 없는 것이다.

시장을 만드는 사람들은 아무래도 음원을 듣는 사람이다. 팝 음악과 클래식 음악의 시장 규모에서 비교 자체가 불가능하다. 클래식 음반의 전체 판매량은 단 한 그룹인 비틀스와 비슷하다. 음질보다는 편의성을 위한 기술이 급격하게 발달하게 된다.

1963년 필립스의 루 오텐스(Lou Ottens)는 듣는 음원의 표준이 될 카세트테이프를 고안한다. 기존의 가정용 마그네틱 테잎이 이미 시장에 있었지만 음질도 안 좋았고 특허로 인해 대중화에 실패했다. 그러나 1965년 카세트테이프는 기술을 공개하여 시장에 안착하게 된다.

카세트테이프를 처음으로 대중화 시킨 흑인들

스타로드와 소니 워크맨 TPS-L2

음질은 그리 좋지 않아 감상용보단 녹음용으로 시판되었지만 음질에 덜 예민한 편의성을 중시하는 젊은 사람들을 중심으로 그 층을 넓혀갔다. 처음에는 흑인이 한쪽 어깨에 들러 매며 사용하였고 음질을 개선하는 돌비 같은 여러 기술들이 카세트테이프의 확산에 많은 기여를 하게 된다.

카세트테이프가 시장을 확산한 주역은 1979년 Sony Walkman이다. 워크맨(TPS-L2)은 녹음 기능이 없는 오직 음악 재생을 위한 모바일 기기였다. 이 제품은 음악 비즈니스 자체를 바꿔 버린다. 방이 아닌 밖에서 걸으면서(walk) 음악을 듣게 했다. 카세트테이프는 태생상 음질이 좋지 못하다. 돌비 등 잡음을 개선하는 기술과 메탈, 크롬 등 소재를 변경하여 음질을 개선하는 방법을 고안하긴 하지만 팝 음악을 주도하는 세대에겐 잡음과 음질은 별로 중요하지 않았다. 저렴한 가격과 편의성으로 카세트테이프는 LP의 판매량을 넘어서고 CD가 등장한 이후에도 카세트테이프는 점유율에 영향을 받지 못했다.

디지털 세계로

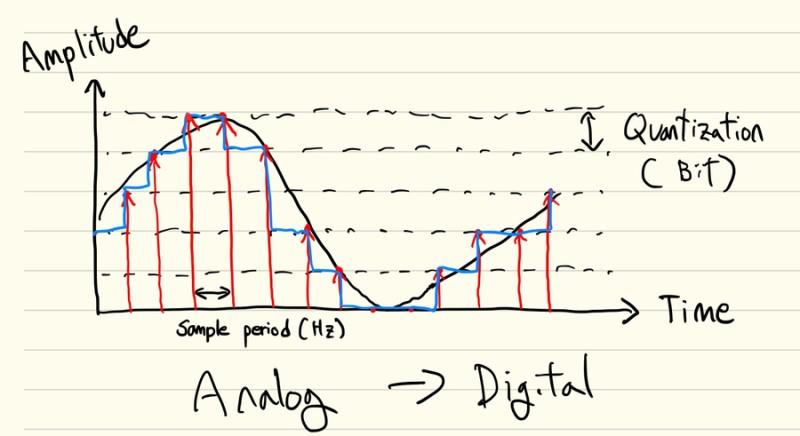

디지털이란 아날로그 세상을 0,1로만 구성하는 것을 말한다. 이를 다른 말로 양자화(quantization)라고도 한다. 디지털의 기본 단위는 ‘bit’이다. 세상을 정량화 시키는 이 혁신적인 기술로 인해 인류는 완전히 도약하게 된다.

디지털이란 다른 의미로 보면 샘플링이다. 아무리 기술이 발달한다고 해도 자연에 있는 모든 것을 디지털화하는 것은 불가능하다. 우리가 보는 것을 4각의 디스플레이로 가두어 놓는 것이다. 단지 표현할 수 있는 크기만 늘어날 뿐이다. HD에서 4K로, 4K에서 8K로.

음성 신호를 포집할 때 아날로그에서는 재료의 한계로 기록을 결정했다. 카세트 테잎의 밀도를 높이기 위해 메탈, 크롬 소재로 변경해 음질을 개선하는 것이다.(가청 주파수 대역이 달라진다.) 아날로그 매체가 음질이 우수하다고 매니악들이 주장하겠지만 그건 정확한 말이 아니다. 디지털이 아날로그를 압도한다. (물론 크리스토퍼 놀란 같은 미친 감독은 아날로그 영상 끝판왕인 IMAX를 사용하기도 한다.)

아날로그는 재료와 크기에서 포집할 능력이 갈릴 뿐이다. 가정용인 비디오 VHS를 녹화할 때 120분짜리 테잎은 표준속도(SP)기준이고 만약 더 길게 녹화하고자 하면 최대 3배 길이(EP) 360분으로 녹화할 수 있다. 천천히 녹화하면 시간은 늘어나지만 밀도가 낮아지고 손해보는 건 화질이다.

U-Matic 방송용 레코더

U-Matic Tape(가장 큰)와 비교 비디오 매체

그럼 왜 아날로그가 디지털보다 음질이 좋다고 주장하는 것일까? 앞서 언급했듯이 샘플링(sampling) 때문이다. 디지털 기록에서 매체의 재료보다는 담을 수 있는 ‘수’가 중요하다. 매체의 크기는 ‘수’를 얼마나 담을 수 있느냐에 결정된다. 플로피 디스크는 1.44메가, CD는 650메가 등 매체가 가지고 있는 능력은 ‘수’로 표시된다.

인간이 들을 수 있는 가청 주파수는 20Hz~20,000Hz다. 돌고래가 내는 소리는 250,000Hz까지 가능하다. 인간이 들을 수 없는 초음파다. 연구의 목적이 아니라면 우리가 초음파를 녹음하고 들을 필요는 없다. 그래서 디지털은 음을 포집할 때 아날로그의 모든 신호에서 우리가 들을 수 있는 영역만 저장했다.

이 디지털 샘플링 이론은 나이퀴스트가 정립했다. 원하는 영역을 디지털로 담기 위해서는 2배의 수가 필요하다는 것이다. CD가 44,100Hz가 된 건 인간의 가청주파수 20,000Hz의 두 배에 해당되기 때문이다.

CD는 카세트테이프를 만든 필립스와 Walkman을 만든 소니의 공동작품이다. 워크맨이 나올 때 즈음 공동 개발하여 1982년에 규격을 완성한 CD는 만들 당시 디지털 개념이 정립되기 전이었다.

1979은 IBM PC가 나오기 이전으로 컴퓨터에서 음악을 만드는 건 해커들의 장난에 불과했다. (MIT 테크모델 철도클럽, 홈브루) 1979년 CD 규격을 만들 당시에는 대용량의 디지털 신호를 담을 수 있는 매체 중 가장 많은 데이터를 담을 수 있는 건 방송용 비디오 테이프 U-Matic*였다. CD에 있는 디지털 신호를 담는 최초의 그릇(마스터)으로 U-Matic을 사용하게 된다.

물론 CD 이후에 디지털 신호를 담는 매체는 여럿 등장한다. DAT(Digital Audio Tape), MD(MiniDisc) 등 나왔지만 모두 실패하게 된다.

iTunes Music Store는 음원시장을 컴퓨터로 완전히 끌어들였다.

잡스의 큰 그림

CD는 LP, 카세트테이프등의 오디오 기기를 대체하기 위한 포맷이었다. 비디오테이프를 대체하기 위해 LP크기의 LaserDisc가 나왔으나 크기와 가격 경쟁에서 실패했다. CD크기의 VCD가 나왔지만 나쁜 화질로 외면받았다. DVD는 LaserDisc 수준의 화질과 CD와 같은 크기로 시장에 어느 정도 성공했다. 이후 월등한 화질을 내세운 Blu-Ray와 HD-DVD가 나오게 된다. 그렇지만 이 물리 매체 시장은 더 이상 확산되지 않는다.

CD는 74분 정도가 저장된다. 컴퓨터 파일로 만들면 640mb(0.7GB). 지금은 별로 크지 않았지만 윈도 95가 나온 1995년도 하드디스크가 1~2GB 정도였기에 CD를 파일로 만들지 않았다.

1993년 MPEG2 Layer3(MP3)가 발표되고 1999년 6월 P2P 프로그램 냅스터가 발표되자 음원시장은 요동치기 시작한다. 불법이었지만 제재할 방법이 없었다. MP3 음원 파일 크기는 CD의 1/10이었지만 들을만했다. 이는 심리음향(Psychacoustics) 기술이 발전한 영향도 컸다. CD의 경우 PCM(Pulse Code Moduation)으로 그대로 음원을 비압축하여 포집한다면 MP3의 경우 인간이 인지하지 못하는 소리 데이터를 삭제하고 압축한다. 이를 손실 압축이라 한다.

그 차이가 LP와 카세트테이프 음질만큼 나지 않았다. 웬만한 스피커에서는 이 두 매체를 구분하는 건 무의미했다. 특히 이동형 mp3 플레이어가 등장하자 불편한 CD 플레이어는 애물단지가 된다. 비록 초기 MP3 플레이어는 많은 곡을 담을 수 없었지만 컴퓨터를 연결하여 자유롭게 파일을 이동할 수 있었다. CD 시장이 급락하는 것은 시간문제였다. 음원 제작사들은 냅스터를 고소하게 되고 소송에서 이기게 되지만 상처뿐인 승리였다. 이미 시장은 MP3로 대동단결하고 있었다.

불법임에도, 사용자들은 편의성을 포기할 수 없었다. 이때 등장한 인물이 바로 스티브 잡스. 잡스는 맥킨토시 컴퓨터만으로는 애플의 미래를 장담할 수 없다고 생각했다. 2001년 1월 9일 디지털 허브라는 맥과 카메라, CD 플레이어 같은 주변기기를 연결하겠다는 뜬구름 잡는 이야기와 함께 아이튠즈 1.0을 발표되었다. CD를 맥에 넣으면 MP3로 변환할 수 있는 기능이 들어간 간단한 MP3 플레이어일 뿐이었다.

이때까지만 해도 많은 사람들이 잡스의 큰 그림을 발견하지 못했다. 그해 말 2001년 10월 아이팟을 조용히 발표한다. 시장은 애플에 크게 반응하지 않았다. 그러다 2003년 아이튠즈 뮤직 스토어가 발표되자 음원 시장은 애플 중심으로 바뀌게 된다.

미 5대 메이저 음반사들 모두 애플과 계약이 성사된 것이다. 이는 어느 기업도 이루지 못한 업적이었다. 음반사들은 자기 음원을 팔기에만 급급했다. 소니는 워크맨을 만든 기업이었지만 콜롬비아 뮤직을 소유하고 있었기에 다른 대형 음반사가 소니가 만든 온라인 음악 스토어에 음원을 주기가 만무했다. 결정적으로 소니의 소프트웨어에는 잡스의 심미안이 없었다. 사용하기 매우 불편했고 독자 규격인 MD에서 사용한 ATRAC을 밀고 있었다. 소니 독자 규격이었기에 어느 기업도 ATRAC에 관심이 없었다. 비디오 포멧에서 VHS에 패배한 베타의 망조가 소니에게 다시 드리워져 있었다.

애플은 아이튠즈 뮤직스토어에 MP3 대신 AAC 음원을 판매하기로 결정했다. AAC는 애플이 만든 음원 포맷이 아니다. AAC(Advanced Audio Coding)는 MP3를 개발한 프라운호퍼가 MP3를 보다 개선하기 위해 MPEG위원회와 AT&T 벨 연구소, 돌비 연구소, 소니 등 기업에서 공동으로 개발한 오디오 코덱이다. MP3의 경우 하위 호환성을 보장하기 위해 MPEG 1 Layer-3와 호환하도록 만들었기에 음질 면에서 포기해야 하는 부분 이 많았다. AAC는 MP3 호환하지 않고 독자 포맷으로 하여 MP3에서 적용하지 못한 기술을 대거 도입한다. 오직 음악만을 위한 포맷으로 압축과 음질 모두에서 MP3를 능가하게 된다. AAC의 출현으로 시장은 요동친다. MP3와 AAC는 모두 손실 음원이었다. 진정한 음질, 무손실 음원의 등장으로 음원 전쟁이 시작된 것이다.

(계속)

한국은 왜 G7에 초청되었는가: 타이완 방역에 빗대어 빈정대는 이들에게

아홉친구

한국은 왜 G7에 초청되었는가: 타이완 방역에 빗대어 빈정대는 이들에게

아홉친구

![[625특집]전쟁과 탱크 2: 슈퍼 바주카포를 들여온 이유](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/670/143/688/200x126.crop.jpg) [625특집]전쟁과 탱크 2: 슈퍼 바주카포를 들여온 이유

펜더

[625특집]전쟁과 탱크 2: 슈퍼 바주카포를 들여온 이유

펜더

기록으로 보는 암행어사 1: 암행어사인데, 관종이라면?

빵꾼

기록으로 보는 암행어사 1: 암행어사인데, 관종이라면?

빵꾼

이지풍 코치의 반대 의견 1 : 유망주의 전성기가 짧은 이유

이지풍

이지풍 코치의 반대 의견 1 : 유망주의 전성기가 짧은 이유

이지풍

![[수기]노가다 칸타빌레 55 : 인생에는 'Delete'키가 없다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/660/703/687/200x126.crop.jpg) [수기]노가다 칸타빌레 55 : 인생에는 'Delete'키가 없다

꼬마목수

[수기]노가다 칸타빌레 55 : 인생에는 'Delete'키가 없다

꼬마목수

![[딴지만평]전엔 쓸데라도 있었는데](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/819/688/687/200x126.crop.jpg) [딴지만평]전엔 쓸데라도 있었는데

zziziree

[딴지만평]전엔 쓸데라도 있었는데

zziziree

![[625특집]전쟁과 탱크 1: 39도선과 미국의 거절, 그리고 북한의 계획](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/320/643/687/200x126.crop.jpg) [625특집]전쟁과 탱크 1: 39도선과 미국의 거절, 그리고 북한의 계획

펜더

[625특집]전쟁과 탱크 1: 39도선과 미국의 거절, 그리고 북한의 계획

펜더

불가사리의 소비 대모험 : 궁극의 믹스커피를 찾아서 - 리뷰편

마성의불가사리

불가사리의 소비 대모험 : 궁극의 믹스커피를 찾아서 - 리뷰편

마성의불가사리

![[스가는 지금]올림픽 관객 1만 명 허용, 한쪽에선 차별적 검역](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/799/621/687/200x126.crop.jpg) [스가는 지금]올림픽 관객 1만 명 허용, 한쪽에선 차별적 검역

kohui

[스가는 지금]올림픽 관객 1만 명 허용, 한쪽에선 차별적 검역

kohui

![[딴지만평]검증의 시간](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/257/318/687/200x126.crop.jpg) [딴지만평]검증의 시간

zziziree

[딴지만평]검증의 시간

zziziree

후쿠시마 제1원전 근처를 지나가다: 폐허, 제염 작업, 귀환곤란구역

누레 히요코

후쿠시마 제1원전 근처를 지나가다: 폐허, 제염 작업, 귀환곤란구역

누레 히요코

![[625특집]포로 그리고 전쟁 2: 집으로 돌아가지 않는 포로와 이승만의 몽니](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/447/268/687/200x126.crop.jpg) [625특집]포로 그리고 전쟁 2: 집으로 돌아가지 않는 포로와 이승만의 몽니

펜더

[625특집]포로 그리고 전쟁 2: 집으로 돌아가지 않는 포로와 이승만의 몽니

펜더

![[이너뷰]가카에 진심인 88년생, 고양이뉴스 원재윤을 만나다 2 : 조국 재판 그리고 나의 재판](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/832/139/687/200x126.crop.jpg) [이너뷰]가카에 진심인 88년생, 고양이뉴스 원재윤을 만나다 2 : 조국 재판 그리고 나의 재판

근육병아리

[이너뷰]가카에 진심인 88년생, 고양이뉴스 원재윤을 만나다 2 : 조국 재판 그리고 나의 재판

근육병아리

![[바텐더의 심리학]인간관계를 이해하기 위한 필수 개념, 전이를 아시나요](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/298/941/686/200x126.crop.jpg) [바텐더의 심리학]인간관계를 이해하기 위한 필수 개념, 전이를 아시나요

닥터K

[바텐더의 심리학]인간관계를 이해하기 위한 필수 개념, 전이를 아시나요

닥터K

![[625특집]포로 그리고 전쟁 1: UN군의 후퇴, 포로 문제가 불거지다](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/388/913/686/200x126.crop.jpg) [625특집]포로 그리고 전쟁 1: UN군의 후퇴, 포로 문제가 불거지다

펜더

[625특집]포로 그리고 전쟁 1: UN군의 후퇴, 포로 문제가 불거지다

펜더

![[세상에 이런 기술이]무손실 음원 1: 음원의 역사와 잡스의 큰그림](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/510/362/686/200x126.crop.jpg) » [세상에 이런 기술이]무손실 음원 1: 음원의 역사와 잡스의 큰그림

trexx

» [세상에 이런 기술이]무손실 음원 1: 음원의 역사와 잡스의 큰그림

trexx

![ [수기]노가다 칸타빌레 54 : 노가다에 관한 거친 생각에 대하여](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/348/510/686/200x126.crop.jpg) [수기]노가다 칸타빌레 54 : 노가다에 관한 거친 생각에 대하여

꼬마목수

[수기]노가다 칸타빌레 54 : 노가다에 관한 거친 생각에 대하여

꼬마목수

양반과 노비 숨막히는 기싸움 2(完): 기록 속 노비들의 불륜 스토리

빵꾼

양반과 노비 숨막히는 기싸움 2(完): 기록 속 노비들의 불륜 스토리

빵꾼

코인은 화폐가 아니다 4: NFT는 도대체 어떻게 가치를 가지는가

춘심애비

코인은 화폐가 아니다 4: NFT는 도대체 어떻게 가치를 가지는가

춘심애비

![[딴지만평]김제 농특산물 뒷광고?](https://img-cdn.ddanzi.com/files/thumbnails/505/193/686/200x126.crop.jpg) [딴지만평]김제 농특산물 뒷광고?

zziziree

[딴지만평]김제 농특산물 뒷광고?

zziziree

검색어 제한 안내

입력하신 검색어는 검색이 금지된 단어입니다.

딴지 내 게시판은 아래 법령 및 내부 규정에 따라 검색기능을 제한하고 있어 양해 부탁드립니다.

1. 전기통신사업법 제 22조의 5제1항에따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 삭제, 접속차단 등 유통 방지에 필요한 조치가 취해집니다.

2. 성폭력처벌법 제14조, 청소년성처벌법 제11조에 따라 불법촬영물 등을 기재(유통)시 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

3. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제11조에 따라 아동·청소년이용 음란물을 제작·배포 소지한 자는 법적인 처벌을 받으실 수 있습니다.

4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 청소년 보호 조치를 취합니다.

5. 저작권법 제103조에 따라 권리주장자의 요구가 있을 시 복제·전송의 중단 조치가 취해집니다.

6. 내부 규정에 따라 제한 조치를 취합니다.